自从利玛窦入华后,不少传教士为了寻求基督信仰与中华文化的对话,做了不少有益的工作,从而促进了中学西传浪潮,让西方得以了解中国文化的魅力。

而与意大利、法国、英国、俄罗斯等等相比,德国的汉学研究较晚出现,直到近代才由传教士花之安开始。而在近代时期,将德国汉学研究推向高峰的,则是另一位传教士——卫礼贤。

1873年5月10日,卫礼贤出生于德国斯图加特,他原名理查德·威廉。1882年进入教会学校学习,1895年顺利毕业,成为一名路德宗牧师。他先是在乡村教会服侍,可随着德国人侵占了中国青岛。他于1899年来到中国宣教。

卫礼贤来到青岛后,除了传教、办学、建医院等等福传、慈善工作外,很快就被中华传统文化所吸引。他开始大量阅读中国各种典籍,并拜中国文人为师,向他们学习中华文化。尤其是在平度举人邢克昌的教导下,他对儒家经典有了深入认识,对《论语》、《大学》、《诗经》等作品颇为了解。

卫礼贤在华的20多年里,对中国文化进行了深入研究,并将《老子》、《论语》、《列子》、《庄子》、《孟子》、《吕氏春秋》、《礼记》等典籍译成德文,成为德语世界重要的汉学家。德国当代汉学家福赫伯“卫礼贤的翻译作品从整个成就来看不会很快被超过,至今几乎还没有更新的中国古典哲学著作的德文本问世”。

卫礼贤最令人称道的,乃是对《易经》的研究与翻译。传教士研究《周易》是从法国耶稣会士白晋开始的,而近代英国人理雅各更是将其翻译成英文。而卫礼贤所翻译的《易经》,则在德语世界有着深远影响。

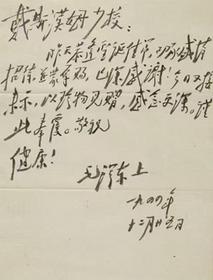

卫礼贤在著名学者劳乃宣的帮助、指点下,经常在一起研究、翻译《易经》。据卫礼贤在《中国心灵》中回忆:“我们工作得非常认真,他用中文翻译内容,我做下笔记,然后我把它们翻译成德语。”

而在劳乃宣的建议下,他又从德文翻译成汉语。“他(劳乃宣)则进行对比,检查我的翻译是否在所有细节上都准确无误。而后,再审查德语文本,对文字进行修改和完善,同时做详细的讨论。我再写出三到四份译本,并补充上最重要的注释。”

因此卫礼贤所研究、翻译的《易经》是个上佳的译本,为西方人了解这部中国经典。据说著名心理学家荣格提出“共时性原则”,就是在卫礼贤的德文版《易经》启发下出现的。

延伸阅读:《世界著名汉学家传记:卫礼贤传》

卫礼贤是20世纪德国汉学的杰出代表,他在中国生活了25年,期间对中国传统文化的域外传播做出了重大推动,其影响延续至今。他对中国文化的热爱,对中国人民的友好,对教育和公共事业的贡献,是这部传记书写的重点。透过本书,我们可以走进这位中西文化交流使者的精神世界。

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系厦门一名基督徒,文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!