2024年《中国宗教》第8期在“交流”栏目发表了这样一篇报道:《广西柳州市深入推进天主教中国化的实践探索》,介绍了广西壮族自治区柳州市天主教的经验,展示了柳州市组织五大宗教团体到柳州市天主教爱国会所在地圣女小德兰天主堂开展推进宗教中国化实践经验交流场面。作为唯一的、国家宗教事务局主办的国家级宗教刊物对于柳州市天主教给与了充分的肯定。

2025年5月23日星期五下午,我来到了柳州市天主教堂(圣女小德兰天主堂),受到了主任司铎谭炳扬神父和广西天主教历史首位用中文举行感恩弥撒祭献的蒙善和神父的热情接待。

谭炳扬神父,毕业于天主教中南神哲学院(Central South Catholic Seminary of Philosophy and Theology)。初见他,便觉眼前一亮。这是一位年富力强,生命之力蓬勃的传道人。他思维敏捷,而且对于基督新教也了解。和他请教、交流,感受到他有着独特见解,对教义的理解和诠释别具一格,能从古老而深邃的基督教信仰智慧中挖掘出与当代生活紧密相连的鲜活意义;这也是一位谦卑而儒雅、毫无骄矜之态的传道人,我们虽然不同属一个基督教宗派,年龄也有差异,但是并没有信仰派别的歧视和年龄的代沟。

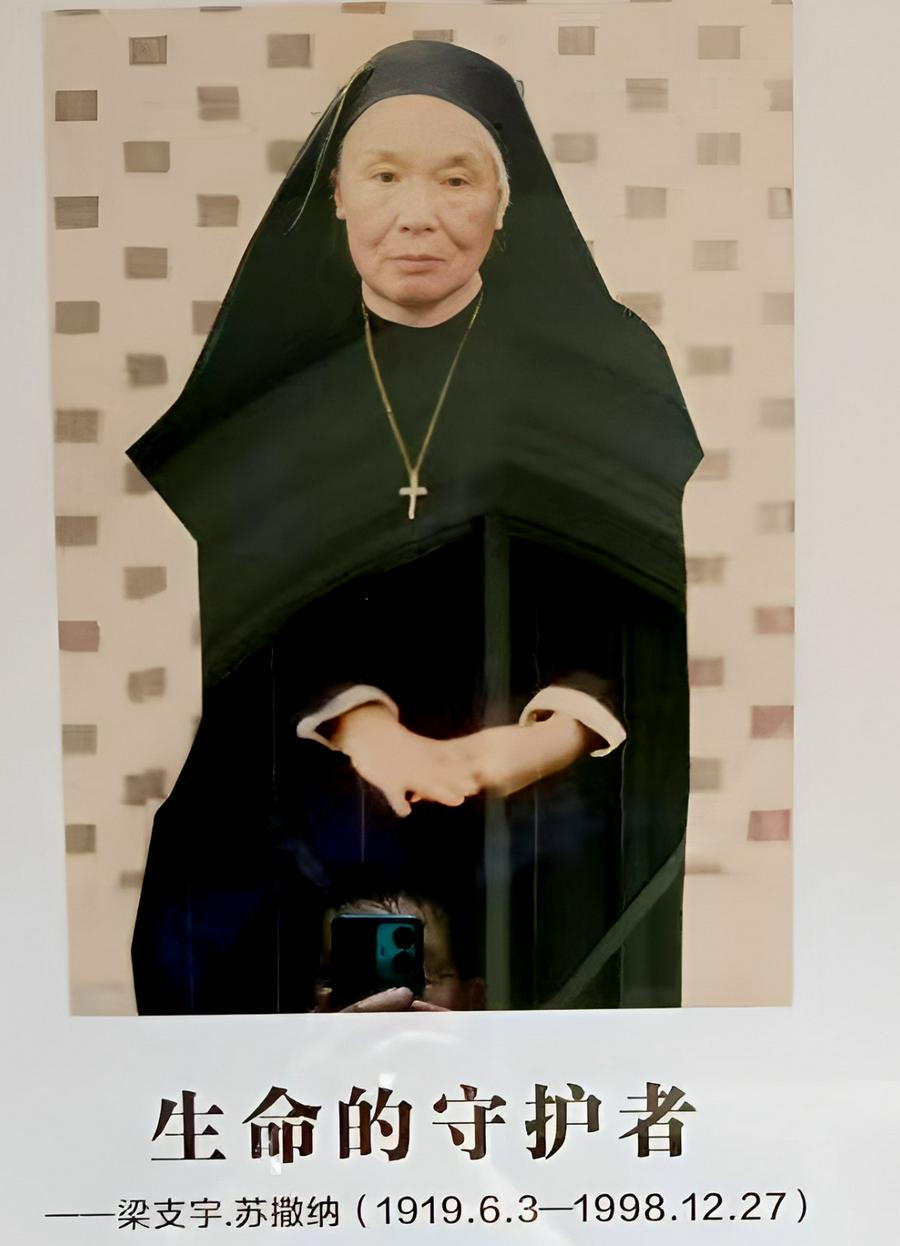

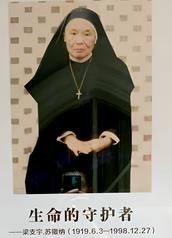

谭神父引领我步入教堂的“筑牢中华民族共同体意识” 展厅。沿着展厅的长廊,仿若踏入了一条穿越时空的邃道。其中陈列的文物,它们不仅承载着柳州天主教的往昔故事,更诉说着这座城市与天主教信仰深厚而交融的历史。从刻着岁月痕迹的清代康熙年间的圣物到泛黄的天主教弥撒经书文献,还有当年受当地群众爱戴的生命的守护者梁支宇.苏撒纳修女的爱人如己的事迹。每一件展品和文字、图片都在无声地诉说着过往和当代,它们的生命力仿佛自历史长河中汲取,让观者的灵魂也为之触动。这里有神的同在,是广西天主教第一个拥有中文译本的弥撒经书、第一个在《中国宗教》榜上有名的教会。这些都充分展现了教堂浓厚的天主教信仰氛围、历史与现代结合的气息,使人耳目一新。

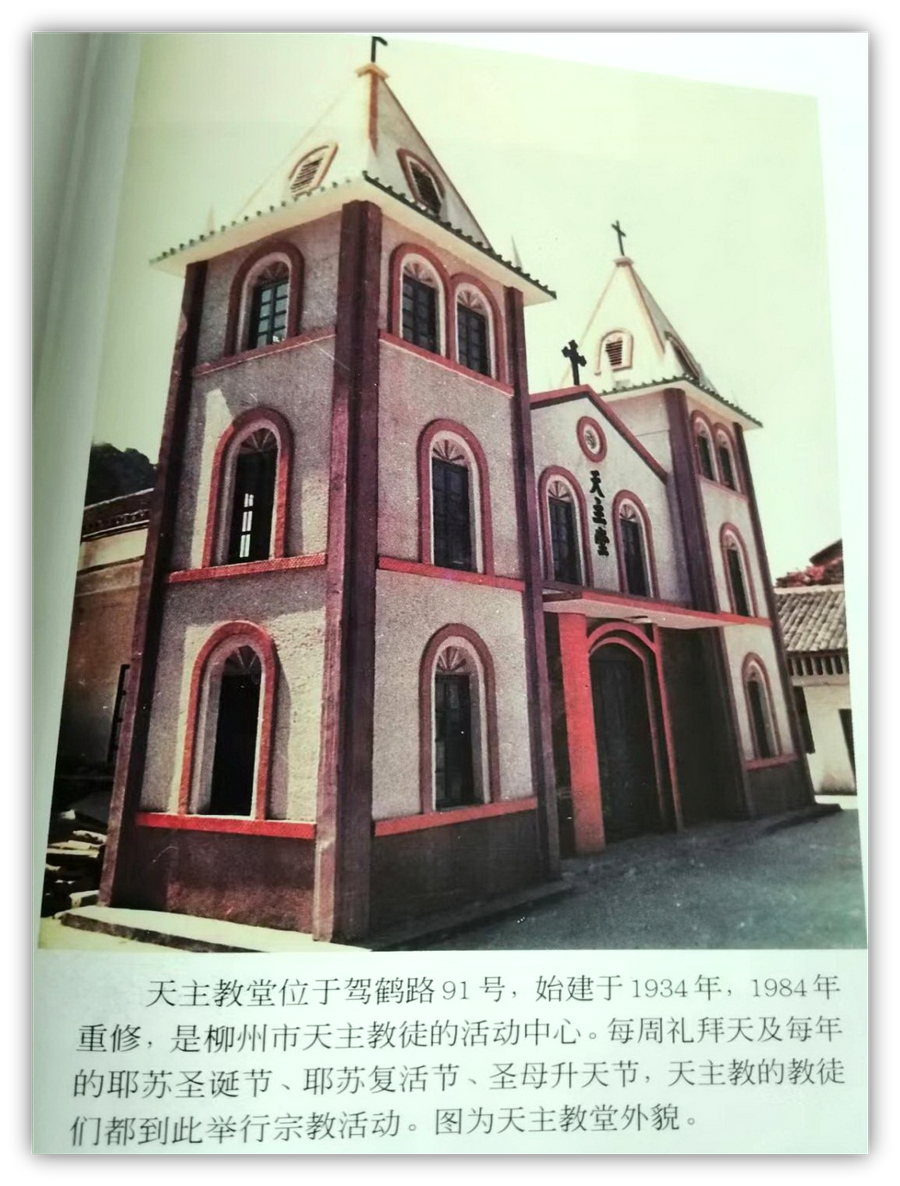

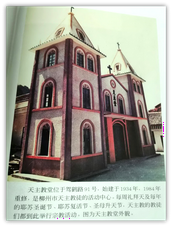

“因为他爱护我们的民族,又给我们建筑了会堂。”柳州市圣女小德兰堂位于鱼峰区驾鹤路91号,面对波澜壮阔的柳州“母亲江河”的江滨公园,交通便利,周边绿树成荫、鲜花盛开,环境优美,是柳州市的地标性建筑之一。

教堂为象征圣洁的白色哥特式建筑,长36米,宽24米,楼高40米,塔尖十字架高4.2米,土地面积2086.21平方米,房屋建筑面积5354.80平方米,规模宏大,气势恢宏。教堂塔尖十字架熠熠生辉高耸入云,在市区内十分醒目,成为信徒精神的寄托和城市的文化符号,也吸引了众多游客前来参观,成为柳州一张天主教的名片。现在我们看到的柳州天主教堂实际上是历经风雨、历代传教士和信友共同努力而兴建的第三座教堂了。

广西柳州的天主教历史可以追溯到19世纪末至20世纪初,主要与法国传教士的活动密切相关。以下是柳州天主教发展的几个关键阶段和特点:

天主教传入柳州前,已在周边县份建立教堂,如柳城、武宣等,为柳州传教奠定基础,教友们迁居柳州后,带来信仰火种,促进宗教传播。

1918年教友范瑞兰一家迁居柳州,成为当地天主教传播的先驱,其虔诚的信仰和积极的传教活动,吸引了不少当地居民关注天主教。

1931年,法国巴黎外方传教士购地修建,由法籍神父管理。解放后,法籍神父离柳回国,由中国神职人员接管教务,教堂见证了中国天主教的本土化进程。

1931年,南宁教区法籍主教沈世杰规划在柳州购地建堂,法籍神父和为贵通过中国籍神父购得菜园地,开启柳州天主教堂建设历程,体现了当时天主教在广西的拓展布局,并以圣女小德兰的名字命名。圣女小德兰是天主教中备受尊敬的圣人之一,以其谦逊、纯朴和对天主的深爱而闻名。她的生平和灵修理念对信徒们有着重要的启示和激励作用。教堂以她的名字命名,旨在传承和弘扬她的精神,引导信徒们效仿她的信仰生活,通过小事和爱德行为来践行天主的教诲。

教堂建成后,直属南宁教区管辖,受巴黎外方传教会管理,成为广西天主教的重要活动场所,推动了当地天主教的发展和福传。1934年,和为贵神父主持建成最早的教堂,同年又主持扩建,能容纳400余人。同时派遣教友到农村传教,通过施医赠药、办合作社等方式宣扬福音,柳州天主教进入快速发展阶段。1935年法籍神父马维良接任,继续发展柳州教务。抗日战争期间,教堂被大火烧毁,信仰活动陷入停滞,教友们遭受巨大损失,但信仰并未动摇,他们在艰难环境中坚守信念,仰望圣三一的真神,等待重建希望。

教堂的损毁不仅是物质上的损失,更是对当地天主教社区的沉重打击,但教友们在困境中相互扶持,体现了信仰的力量和凝聚力。抗战胜利后,戴天恩神父主持重建工作,克服诸多困难,使教堂得以恢复,为教友们提供了精神家园,也彰显了天主教在当地社会的影响力和生命力。

重建后的教堂不仅是宗教活动场所,更成为当地社会重建和文化复兴的重要象征,见证了柳州从战争创伤中恢复的过程。

柳州天主教堂与国内许多天主教一样,以医疗、教育、慈善、救济等福,彰显基督的爱。1946年11月,柳州天主教在教堂内设托儿所,接受5—6岁的儿童150人,这些儿童多来自贫苦家庭。托儿所主任为戴天恩神父,传教士则兼保育员和干事,教师则由5位修女担任。经费由救济总署划拨,日常支出则由地方政府补贴。解放后,托儿所停办。

同年,柳州农村灾荒,饿死饥民无数。戴天恩神父以救济灾民的名义,向当时行政院广西善后救济分署申领救灾粮稻谷数万公斤,在柳江县思贤乡成立农村教友合作社,通过借贷方式将稻谷借给受灾的天主教友或申请入教受灾农民,按年限还本息。合作社将本谷还给教会,利息谷为教友合作社基金,作开展教务经费之用。

解放后,戴天恩神父离柳回国,教友们成立理事会主持教务,后由广西籍神父接管,教会逐渐实现本土化管理,适应了新的社会环境。

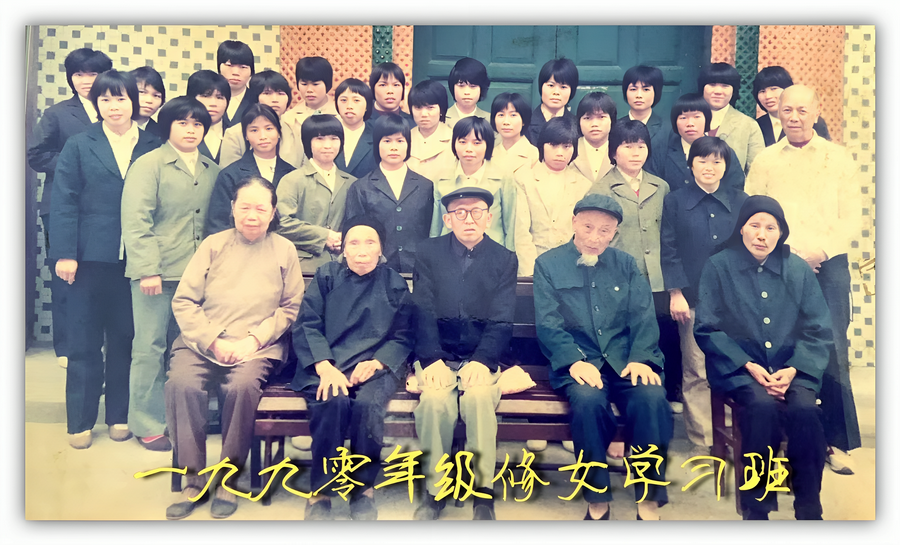

教堂在新中国成立后,经历了社会制度的变革和宗教政策的调整,不断适应时代发展,保持了宗教活动的正常开展,为信徒提供了稳定的信仰空间。“文革”期间教堂被占用,宗教活动停止。1979年宗教政策落实后,活动恢复正常,教堂经过多次修缮与扩建,不断完善设施。教堂开办修道院,成为广西天主教会自办的第一个培训班,为培养宗教人才提供了重要平台,推动了当地天主教的发展。

修女初学班学员来自各地农村,学历多样,通过半工半读方式学习,课程设置合理,师资力量逐渐增强,学员人数不断增加,为教会培养了大量合格的修女人才。

培训班的学员们在学习过程中,不仅学习宗教知识和教理,还接受文化教育和技能培训,提高了自身的综合素质,为更好地服务教会和社会做好准备。

修道院的建立体现了天主教对人才培养的重视,为有志于宗教事业的年轻人提供了学习和修行的机会,为教会的可持续发展奠定了基础。蒙子文神父于1982年开展教堂的维修工作,自治区宗教局拨款修缮,使教堂焕然一新,为教友提供了更好的宗教活动条件。

教堂的修缮和恢复不仅是建筑的更新,更是宗教信仰自由的体现,促进了柳州天主教的复兴和发展,增强了教友们的归属感和认同感。

1982年蒙子文神父在教堂内开办修女初学班,这是宗教政策落实后广西天主教会自办的第一个培训班,学员来自各地农村,学历多样,通过半工半读方式学习,课程设置合理,师资力量逐渐增强,学员人数不断增加,为教会培养了大量合格的修女人才。培训班的学员们在学习过程中,不仅学习宗教知识和教理,还接受文化教育和技能培训,提高了自身的综合素质,为更好地服务教会和社会做好准备。

1986年教会为解决培训班学员和神职人员生活费用,开办成衣加工组和种植食用菌,通过这些方式维持基本生活,还通过开办寄存服务和房屋出租解决经费开支,实现经济独立。

经济独立使教会能够更好地开展天主教宗教活动和社会服务,增强了教会的自主性和稳定性,提高了教会的社会地位和影响力,促进了天主教的健康发展。教会通过经济独立的实践,积累了丰富的经济管理经验,培养了一批经济管理人才,这些经验和人才为教会的持续发展奠定了基础,也为当地经济发展提供了有益借鉴。

2000年后教堂再次重建并于2003年落成,进一步扩大规模,提升设施,成为全国重点教堂之一,其建筑和宗教活动在全国具有重要影响力。

教堂的持续修缮和扩建,反映了当地天主教的发展需求和教友们的信仰热情,也体现了政府对宗教事务的重视和支持,使其成为柳州市的文化和宗教地标。

1999年9月,蒙善和神父由自治区天主教“两会”调到柳州天主教会主持教务工作,任本堂神父。改革开放后,在柳州天主堂工作的还有黄庆才神父,常绍雷神父,韦益经神父,刘登高神父,何大院神父,白红卫神父,吴志雄修女,廖德贞修女,谭启文修女,廖雪琴修女,范俊明修女,蒙艳冰姊妹,蒙荣葵修女,江洁芳修女,谭善芬修女,吴秀红姊妹,黄玉兰修女,蒙宁华修女,蒙越华姊妹,范碧珍修女,陶凤妹修女,黄慧修女,范慧萍修女,和兰英修女,覃丽修女,闭云芳修女等,2017年11月由谭炳扬神父担任主任司铎至今。2000年后,教会迎来新的发展,如2003年广西首次祝圣神父仪式在柳州市天主堂举行,标志着当地天主教会的复兴。在信仰上柳州天主教会与普世教会保持一致,忠于至一、至圣、至公、从宗徒传下来的圣而公教会,“只有一个羊群,同属一个牧人”。

在教堂组织建设方面,他们组织架构合理、清晰、科学;坚持教堂建设、圣乐艺术、教义阐述、神职培养、礼仪制度,教堂财务等实行“五公开”;建立健全了《堂区管理制度》、《堂区学习制度》等各项规章制度;教会也积极参与社会的公益慈善活动,多次受到表彰。

该教堂现为柳州市天主教爱国会所在地,这里的教堂定期举行天主教的宗教信仰活动,包括圣洗圣事、坚振圣事、圣体圣事(弥撒圣祭中的领圣体)、忏悔圣事(和好圣事)、病人傅油圣事、婚配圣事(婚姻圣事);每周的礼拜以及重要节日如耶稣圣诞节、复活节和圣母升天节的庆典等。教堂日常和主日都有丰富的天主教信仰活动,如弥撒、念玫瑰经等,吸引众多教友参与,重大节日如圣诞节更是盛况空前,成为当地天主教文化的重要组成部分。期间教堂还承办女修道院,培养宗教人才,为天主教的传承和发展注入新的活力,其活动的开展不仅满足了教友的信仰需求,而且着力加强圣召培育,推进牧灵福传事业,也为社会和谐稳定发挥了积极作用。

在柳州圣女小德兰天主堂参观、拜访谭炳扬神父,给我还有一个深刻的印象:这个是一个重视历史,有传承、有弘扬,有底蕴、有创新,有信仰的持守,又有包容、普世博爱,有深刻天主教文化和中国优秀传统文化的教堂。

“我已应允了你在我面前所行的祈祷和哀求,我也祝圣了你所建筑的这殿,将我的名永远安放在那里,我的眼和我的心,也将时常留在那里。”愿神赐福给祂的圣教会、信德稳固,信友数目天天增加,愿祂在地上彰显荣光,荣耀归于伟大的上主!

(本文作者为福音时报特约撰稿人;在此特别感谢柳州天主教会提供的资料。)