1914年的一天,河南彰德府(今安阳市)汤阴县的城隍庙前,一顶临时搭建的能容纳一千人的帐篷里传出了西洋乐的声音。乘坐着人力车经过此处的苏法全问车夫:“里面在干什么?”车夫回答说:“是那些洋鬼子在耍什么马戏。”出于好奇,苏先生付了车费,走进了帐篷内。

帐篷里的场景是苏先生从未见过的:里面竖着旗帜,一位外国女士在弹奏着风琴,一位外国孩童演奏着小提琴,还有十人组成的诗班。看着地上摆放着一排排长板凳,他在第一排坐下,想看看这古怪的马戏团要表演什么。

一会儿后,一个洋人手捧着一本中文圣经开始讲道,他讲解了“罪人”的意思。苏法全听了心里很不高兴,心想这个洋鬼子胆敢开口骂人,把他心里面的罪都给说出来了。可是渐渐的,他低下了头,开始哭泣。讲完后,那位洋人邀请愿意相信的人将手举起来。苏先生向周围观望了一下,发现竟然没有一人举手,他觉得其他人都是胆小鬼,自己将手举了起来。紧接着,有几个人跟着举起了手。

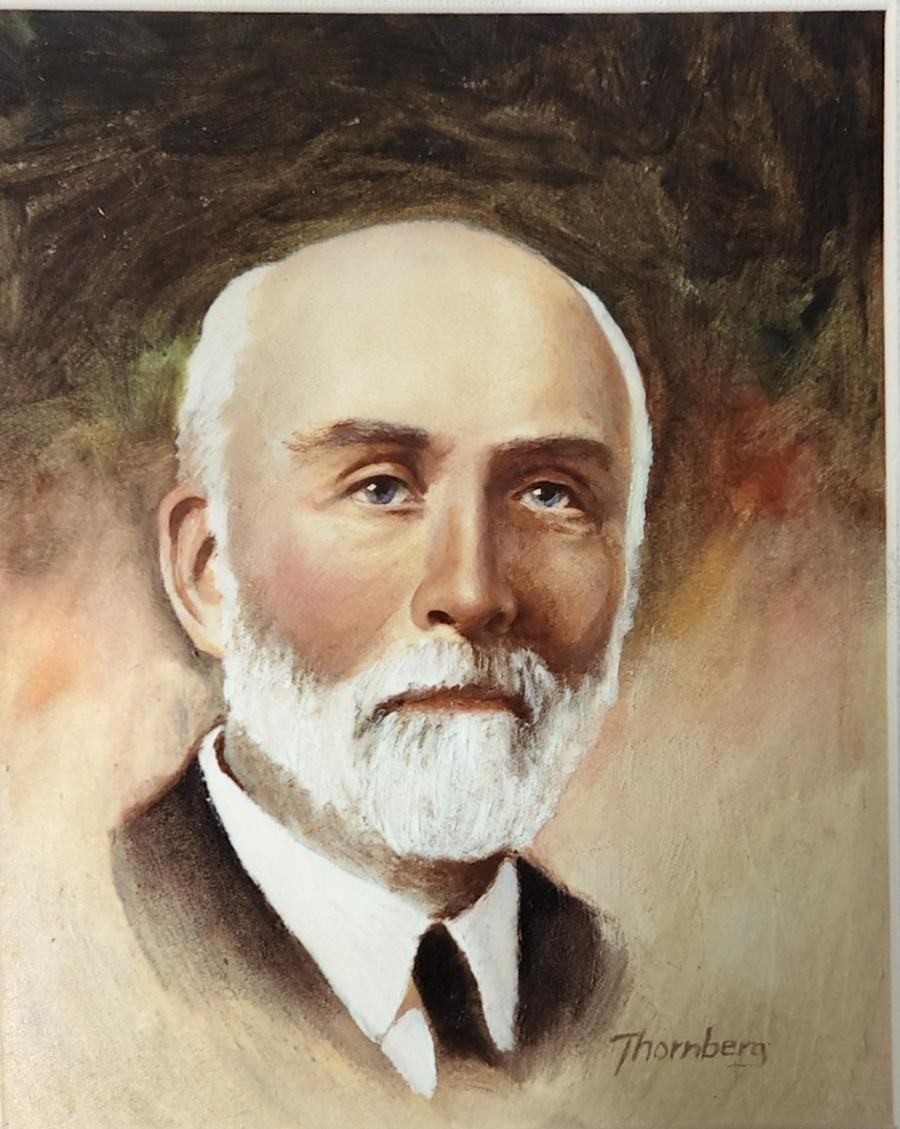

这位洋人是加拿大长老会著名的宣教士、奋兴布道家古约翰(Jonathan Goforth,1859—1936) 。古约翰夫妇经历了长途跋涉后于1888年初抵达山东省的烟台,将其作为他们的立足点。待打破中文的语言障碍后,他们于1891年前往河南省事奉,并于1894年在河南省北端的彰德府(今安阳市)建立了宣教基地。古约翰在彰德的差传工作取得了丰硕的成果:到1900年5月时,福音已传到彰德府所属的其它县府,包括林县、汤阴县、临漳县、武县、涉县等,聚会点多达五十处。

在安阳扎稳脚跟后,古约翰开始将传福音的区域向外拓展。他曾于1907—1908年在中国的东北地区带领了一次属灵复兴。从1910年10月至1914年,古约翰在河南新乡卫辉服事那一地区的教会,有时到外地领会和培训华人教牧人员。

1914年,当古约翰回到安阳时,一位年轻的宣教士跟他说:“最近会堂里来的人越来越少了,到最后几乎都没有人光顾。”于是古约翰建议,向地方官(此人是他朋友)借用一顶大帐篷,在当地举行为期一个月的盛大聚会,一部分是针对基督徒的,一部分是面向非基督徒的,由他来主领。于是,就有了文章开头的那一幕。

苏法全和那几位举过手的人,在聚会结束之后便找古约翰谈道。作为在私塾读过书的文化人,苏先生跟古约翰交流了不少深奥的话题:你讲的神跟中国人心目中的神有什么不同?世界万物、人是怎么来的?不过百年的人生到底有什么意义?

第二天,苏先生又去找古约翰,兴奋地说:“牧师,你去哪里请你也带我一起去,我想要知道一下,为什么昨天晚上我在你那里时,整个人生都改变了。我那些不良嗜好(注:他曾酗酒)也都脱离了我。我想学学这种奇妙的秘诀,将来可以去帮助别人。”这话他可不是说说而已。1914年7月,27岁的苏法全信了耶稣,信主后改名为苏泉亭。后来,他辞掉了月薪二十块大洋的工作,放弃了舒适的生活环境,跟随古约翰牧师走上了传福音的道路。

苏泉亭的女儿苏赛光在整理家族信仰史时写到了儿时的家庭环境,他们家当时住在被列为安阳十六小景之一的“打更楼”。“打更楼”位于昔日安阳老城的东大街西段,是一座跨街更楼,临近旧彰德府署,为全城更楼之冠。苏赛光还记载了住宅的一些细节:“我家原为官宦人家。城内苏家胡同里有三个大门,挂了三块进士匾。房子的样子很像庙宇。进三层院才能走到本院。房前有廊子,得上几层台阶才能进到屋内,可能和二层楼一样高。屋顶有各样小动物(脊兽)。”

起初,苏泉亭因为信主遭到不少家人的反对。父母听说他信了洋教,气得把茶壶给摔碎了,说“我没有你这样‘二洋鬼子’(当时这样称呼信耶稣的中国人)的儿子!”除了父母,兄弟姐妹中也有人极力反对。面对这样的拦阻,虽然苏泉亭非常孝顺,但是他仍然坚定地选择要走信仰的道路。

家里有很多的拦阻,教会这边看来也并非向他敞开怀抱。听了福音后,他和妻子急切地想要到古约翰那里受洗,但是对方因为他们对救恩真理并不清晰,招待后就让他们回去了;苏泉亭很想参与讲道,但是明白的真理很有限;他想随同古约翰一起传教,但古约翰认为他承受不了这条道路的艰苦。为了传福音,古约翰确实吃了很多的苦:被人敌视、辱骂,遭人以泥土、粪便、石头驱赶,头还曾被义和团的成员用刀砍过,险些丧命……

苏泉亭没有打退堂鼓。他开始跟着传教士学习圣经真理,还把家从城内的“打更楼”搬到了教会在城外田地中建的房屋里。苏赛光也记录了儿时在这里的场景:“我家的生活很差,奶奶和妈妈有时埋怨爸爸不该辞职。房子在城外田地中间,周围是麦田。这一片房产是外国人修造的,有几十间,叫平安庄,住的全是信主的传道人和外国的佣人,没有不信的。那里听不见骂人的声音。小孩玩,就是当牧师,做礼拜聚会。所以十来岁尚不懂得骂人的话。”

因为虔诚地追求信仰,苏泉亭在信仰方面成长很快。《古约翰传》中记录了他这一阶段的成长:“苏先生奉献出来传道之后,没有再回头过。他和古约翰一起同工了一年,其他的布道员就要求古约翰,让苏先生来带领他们查经。这大大出乎古约翰的意料,因为中国人都比较容易嫉妒,那些同工在信主时间上都比苏先生久,却肯谦卑地请他带领查经,这是很稀有的事情。”

随着信仰的成长,苏泉亭成为古约翰的重要同工,一起在河南传福音,后面还跟随他到上海、长沙等南方地区传教。 时间匆匆流过,十多年后,古约翰计划离开河南,前往他曾经带来过复兴的东北地区传教。苏泉亭舍不得他离开,有了想要跟他一起去东北传福音的念头。

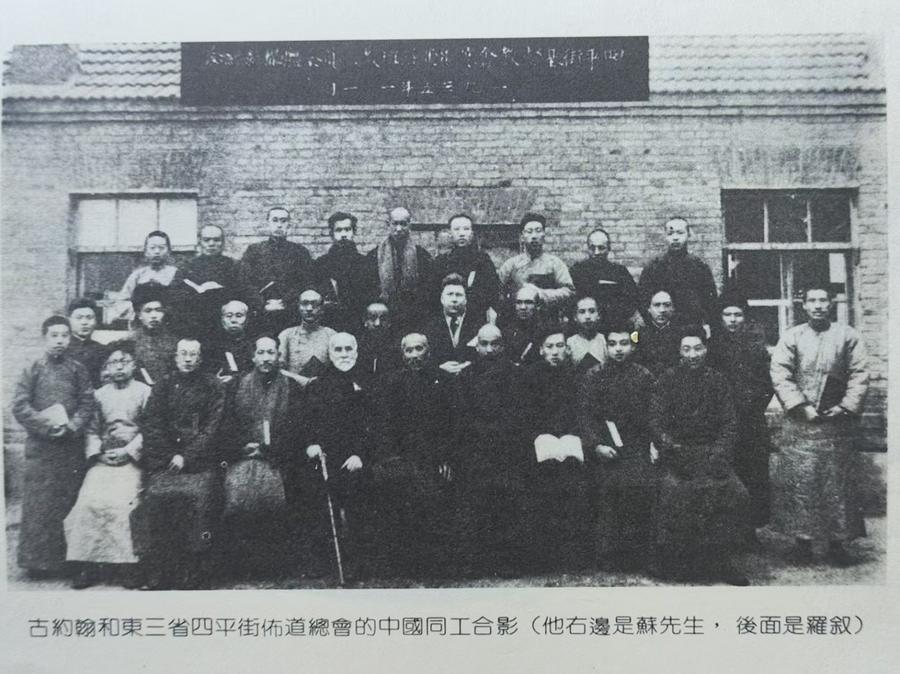

1926年春天,67岁的古约翰到达吉林省四平市,开始了东北地区的宣教。苏泉亭想要继续与他同工,他再次遇到了信心的挑战。妻子支持他的决定,但是岳父坚决反对:“你跟着洋鬼子到东北去干什么?你要走可以,你别把我女儿带走,你自己走!”在那个年代,父亲在家庭中有很高的权威,可谓说一不二,何况苏泉亭的岳父还是当地的高官,这事看起来几乎行不通。然而,他们并没有因此放弃,苏法全的妻子就此事与她父亲多次真诚沟通,最终父亲只好应允了。1927年,苏泉亭带着妻子、姐姐、以及一儿一女,出发前往远在一千多公里外的东北,开始了崭新的生活。

苏泉亭的孙子、年逾七旬的金陵协和神学院退休教师苏联恩牧师至今仍记得儿时长辈们说起当时的搬家场景:“那时候连三轮车也没有,驴车马车都没有,好像就我奶奶有个轿子;我爸和我姑相差四五岁,一个挑着两个大筐的挑夫,前面一个后面一个挑着,给送到火车站。”当时虽然已经有了火车,但条件很艰苦:“那火车没窗户,就像闷罐似的。我奶奶说坐了三天三夜,期间灯还坏了一次。”

到达吉林省的四平市后,苏泉亭就配搭古约翰一起传福音。苏联恩牧师说,爷爷当时传讲的信息很简单,主要讲世人要信主,信主上天堂得永生,不要犯罪,要认罪悔改等。虽然信息简单,但证道的方式有时很特别:醒木往桌子上一拍,传道人就拉长了声音唱了起来:“上帝——爱——世人——”

到达东北时,古约翰已经到了晚年,有时身体不佳需要卧床休息,在七十多岁时两只眼睛还先后失明。在这一阶段,传福音的重担落在了已经成为牧师的苏泉亭身上。《古约翰传》中写道:“苏牧师这时候已经成为古约翰最重要的老同工和知己的朋友了,他是古约翰的左右手,他们之间的感情就如同兄弟一般。”除了在教堂的常规聚会,他们还到各大戏院、市场等人多的地方举办布道大会,还到商店、学校、监狱和家庭中做探访的工作。

因着古约翰牧师、苏泉亭牧师等传道人的到来,东北地区又迎来了一场属灵的复兴浪潮。苏联恩牧师说,爷爷不停地奔波,奶奶亲手纳的鞋,他每月都会穿坏一双;爷爷在东北一共建立了九十多个教会。

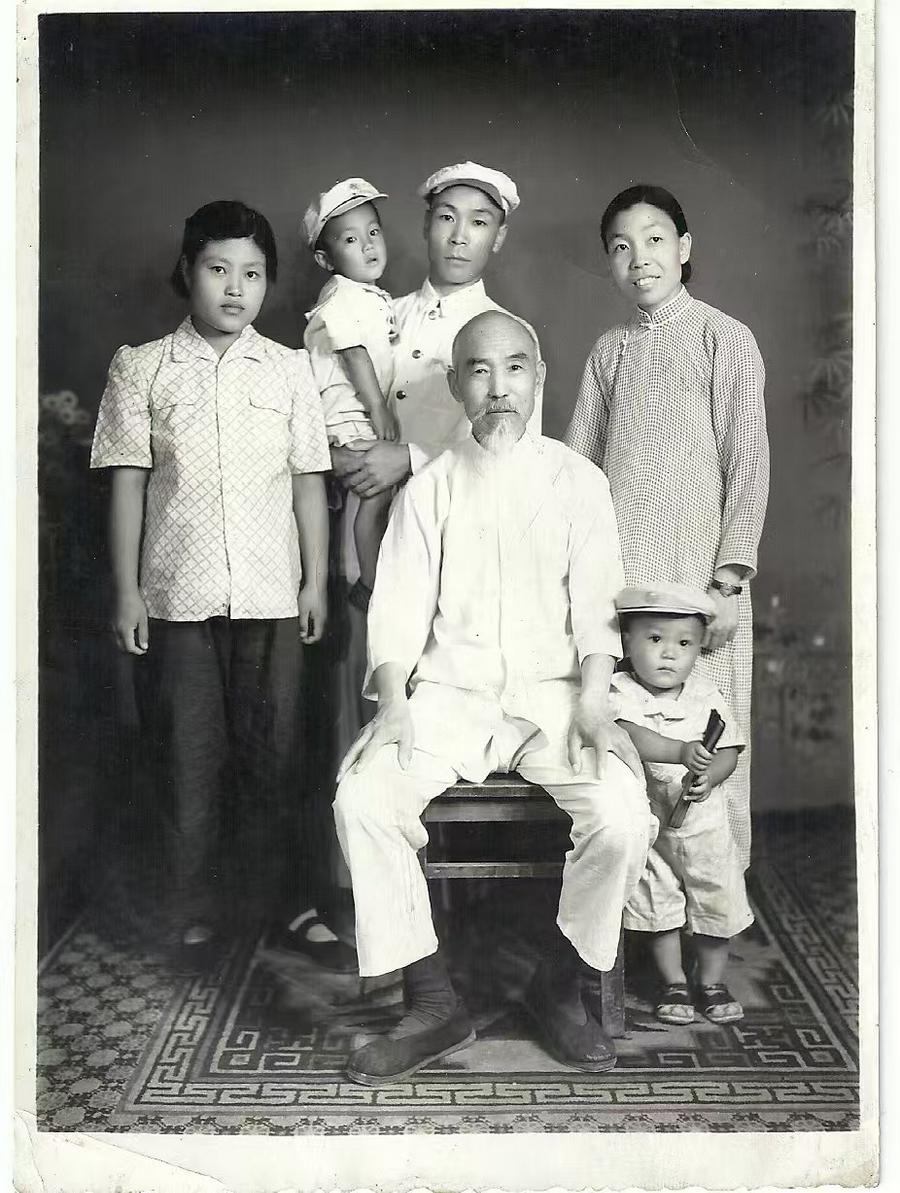

因着苏泉亭的舍弃,许许多多的人得到了祝福;令他想不到的是,他自己也因之得到了祝福。解放前夕,苏泉亭回老家汤阴县城探亲,作为家族产业的继承人,租户们纷纷前来还户租、地租,结果他给他们全免了,谁种的地仍归谁种,谁租的房就归谁住。租户们深受感动,都说他是大善人。当他返回东北时,租户们以泪相送。回东北不久,就迎来了全国解放,后来又赶上了土地改革。当时,苏泉亭很紧张,如果按照解放前的情况来划分,他的身份肯定是大地主、资本家,但当他说明了房产、地产处理的时间、过程以及结果时,负责土改的干部说,他没房没地,连贫农都算不上,是雇农。因此,在后面的斗地主分田地的运动中,他得以平安度过。1967年9月,苏泉亭牧师安息主怀,享年81岁。

苏泉亭牧师不但在外边结出了丰硕的果实,也给他的家族带来了满满的祝福:他的父母和岳母因为看到他生活的转变而信了耶稣;他的女儿苏赛光牧师成为吉林省的知名牧者,曾担任中国基督教两会常委、东北神学院理事、吉林省基督教三自爱国运动委员会主席、吉林省基督教协会会长等职务;他的孙子苏联恩牧师是金陵协和神学院的教师,在神学院复校初期就担任过班主任,坚持多年教授中国教会历史,负责过图书馆工作,还参与过后勤工作,即便退休了仍在坚持做学术研究;他的重孙女苏醒牧师,目前在具有百余年历史的长春西五马路教会担任主任牧师……

回看爷爷一生的服侍生活,苏联恩牧师感慨地说道:“爷爷效法基督,把财宝积在了天上,我们晚辈当跟随祖上,效法基督,做光做盐,爱国爱教,荣神益人,在人前为神做出美好的见证。”