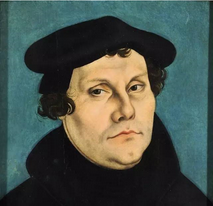

马丁·路德(Martin Luther,1483—1546), 德意志宗教改革家。生于艾斯莱本(Eisleben)。曾在埃尔富特大学学习法律。1505年入奥古斯丁会研习神学。1507年任神父。1515年任维滕贝格大学神学教授。

1517年撰写《九十五条论纲》,反对教宗出售赎罪券,由此揭开宗教改革的序幕。1520年与教宗公开决裂。

1521年教宗宣布其有罪,判处绝罚,皇帝查理五世也下达逮捕令,但受到维滕贝格当权者腓特烈选侯保护藏于瓦德堡。撰写的三大宗教改革论著《告德意志族贵胄书》、《论教会的巴比伦之囚》和《基督徒的自由》被广为传播。在神学上强调因信称义,提倡用民族语言举行宗教仪式,并将《圣经》译成德文。(丁光训、金鲁贤主编:《基督教大辞典》第396页)

最近,阅读了马丁・路德的《桌边谈话录》,受益匪浅。仿佛穿越时空,被邀请至其身边,聆听一位信仰深厚、智慧广博的长者在日常闲谈间分享他对上帝、教会、神学、世俗生活等诸多方面的真知灼见,让我在字里行间真切地触摸到了信仰的温度与力量,获得了一场深刻且独特的精神洗礼,引发了我对基督教信仰内核及践行方式的诸多思考。

好书就要大家共享,我们一起来看看这位伟大的基督教改革家在桌边谈了些什么。我们先来大概其地了解一下这部《谈话录》。

我们知道,马丁·路德是德国、也是世界基督教伟大的宗教改革家,他的思想至今仍然对基督教世界产生着巨大的影响。他的著作等身,《桌边谈话》则是其中较为特殊的一部,不是出于他自己的手笔,是由其弟子和追随者所记录的,具有独特的基督教信仰思想史价值。

新婚不久的路德夫妇为房子问题忧愁不已,于是萨克森选侯将过去奥古斯丁修道院的房子送给了他们。路德是个好客的人,从他安定下来开始,就不断有人来投奔他,主要是亲戚、朋友。路德经济窘迫,于是将房子租给维滕堡大学的学生,以补贴家用。这些学生也同路德一家一起吃饭,于是,餐桌成了这个大家庭最重要的基督教新教交流场所。在路德的餐桌上,不仅有其家庭成员:凯蒂女士、孩子们、蕾娜嬷嬷、路德的侄女和其他亲戚,还有住在路德家里的学生,旅行到访的客人,经常达到20多人。路德喜欢在餐桌上发表他对神学和各种事情的看法,于是,餐桌上的宾客成了他的听众。

关于谈话的情景,亲身参与过谈话的马特西乌斯有过记录:我们的博士(因为马丁·路德于1508年进入德国爱尔福特大学学习神学,并于1512年在爱尔福特大学获得神学博士学位)经常将深邃的思想带到餐桌上,有时整顿饭都很安静,这时没人敢说话。然而在适当的时候,他会让自己非常开心,以致我们习惯于将他的讲话当做餐桌上的调味品,这胜过所有的佳肴。如果他希望我们讲话,他会问:最近有什么新鲜事?问第一次时,我们会忽略这句话。如果他问第二次:教士,最近有什么新闻?老头就会讲下去了。沃尔夫·塞维鲁斯博士,一个旅行者,曾任罗马皇家学校的校长,经常第一个开始一个话题,除非有个新的客人。如果谈话很愉快,不过是因为得体和礼貌,其他人都不会抢着发言,直到博士开始讲话。经常有人会提出关于《圣经》的好问题,他会简要而完美地回答,如果有人对此提出异议,路德会马上驳倒他。经常也有大学的人在场,讲些好的事情和故事。路德夫人也经常参与对话,偶尔成为她丈夫的笑柄,有时与那些缠着路德问问题的学生吵架。谈话中混合了德语和拉丁语。当时学者的语言是拉丁语,但路德在大学中打破了这个传统,在餐桌上更是使用德语,有时也混杂拉丁语。

路德在餐桌上很放松,也能解释一些在他的文章中,布道和讲课中没有讲过的。所以很早就开始有吃饭的人在事后记录下来,最早开始记录谈话的是路德的好友科达图斯,开始于1524年。路德并不阻止,于是记录谈话相沿成习惯。学生们拿着笔记本,坐在周围,渴望去捕捉到导师嘴唇里讲出来的精华之语,对一些琐碎的谈话也不加选择地记录下来了。

路德是否赞同学生记录下他的谈话,是个争议已久的问题。有人记载,有一次,路德注意到一个学生正在努力记录,就用他的大木勺舀起稀粥,泼到那个学生身上,说:“快放下。”可是也可找到相反的事例。

一个鳏夫写了封信问路德,在选择妻子上请求援助,路德回复后,转向他的学生大笑起来,说:“感谢主,施拉根豪芬,快记下来。”施拉根豪芬就记录了这件事。(参阅:保尔·史密斯博士,《路德的餐桌谈话:一项批判性研究》,纽约:哥伦比亚大学出版社,1907年,第13页。Preserved Smith, Ph. D, Luther's Table Talk, a Critical Study, New York: The Columbia Uni-versity press, 1907, p. 13.)

约翰·施拉根豪芬 (Johan Schlaginhaufen),纽伦堡人,1520年5月,被维滕堡大学录取。学习很慢,11年后坐在路德的餐桌边时,仍然是学生。曾代表他的教会签署了施马卡尔登条款。去世年月不确定,至少在1549年之后。他与路德的家人相处较好。

从这两件事中可以看出,路德对记录的态度似乎很矛盾,或者至少可以说有变化。有一次,他想到餐桌上被记录的谈话的时候,他说:“我祈祷我虔诚的小偷,为了基督,不要轻易发表我的谈话,虽然我知道他们作记录是怀着一颗正直和忠诚的心,不管在我生前或死后,我再次祈祷他们不要承担因我没有公开同意而带来的重负和危险。”因此,路德的态度基本上可以概括为:不反对记录,但不要出版。

值得注意的是路德好友兼助手菲利普·梅兰西顿对记录谈话的态度。

他经常指责科达图斯的记录,科达图斯记载,“我记录下来没有让菲利普高兴,所以他一遍遍要我的笔记本,我在里面已经习惯于记录下我所听到的,他读了一点,写下了一句话:‘科达图斯写下的都没有用,但适合秘密收藏’。” 菲利普·梅兰希通(Philipp Melanchthon)是马丁·路德最亲密的朋友和重要的同工。梅兰希通是德国宗教改革运动中的关键人物,他与路德共同推动了宗教改革,并对路德的思想进行了系统化和理论化。他们相识于1518年,之后一直紧密合作。

据史密斯博士的研究,参与记录路德谈话的人一共有12个学生。时间跨度如下:

康拉德·科达图斯(1524-1537年),菲特·迪特里希(1529-1535年),约翰·施拉根豪芬(1531~-532年),安东·劳特巴赫(1531-1539年),希尔罗尼姆斯·韦勒(1527-1538年),安东尼乌斯·科维卢斯(1532年),约翰内斯·马特西乌斯(1540年),卡斯帕·海登赖希(1541-1543年),希尔罗尼姆斯·贝索德(1541-1546年),柏拉托硕士(1540-1541年),约翰内斯·斯托尔茨(1542-1546年)®,约翰内斯·奥里法柏(1545-1546年)。

一、作品背景与历史意义

我们知道,《马丁·路德桌边谈话录》(The Table Talk of Martin Luther)并非由路德本人亲自撰写,而是由他的学生和同工们记录整理的。这些谈话主要发生在路德晚年(1530年代至1546年去世前),当时宗教改革运动已经如火如荼地展开,路德本人也从一位激烈抗争的叛逆者转变为相对沉稳的导师角色。与他在公开场合发表的正式神学著作不同,这些餐桌旁的谈话展现了路德更为私密、真实的一面,其中既有深邃的神学思考,也有对时事人物的犀利点评,还有对日常生活琐事的幽默观察。

从基督教文献学的角度来看,《桌边谈话录》属于“非正式教导”类别,类似于古希腊哲学家的“回忆录”或早期教父的“语录”。这种体裁的优势在于能够突破系统神学的框架限制,展现思想家在不同情境下的即时反应和真实想法。路德在这些谈话中以一种轻松的谈话姿态,阐述了他对神学和世俗生活各个方面的见解,坦率臧否同时代的人物,还谈及他幸福的婚姻生活,与魔鬼斗争的宗教体验,展现一个更为真实和生动的路德形象。

1.核心基督教教义的阐释

《桌边谈话录》对基督教核心教义有着丰富而深刻的阐释,这些阐释往往以生动形象的语言和贴近生活的例证呈现出来,与路德正式神学著作中的系统论述形成鲜明对比。在谈论上帝的本质时,路德使用了令人难忘的比喻:“将上帝统治世界比喻成‘就像一个为孩子摇摇篮的女仆睡着了一样’。”这个比喻既表达了上帝对世界的护理,又暗示了这种护理的超然性与人类理解力的有限性,典型地体现了路德对神圣奥秘的敬畏态度。

关于三位一体的教义,路德在谈话中强调这是基督教信仰的根基,但同时承认这是人类理性无法完全理解的奥秘。他指出:“如果有人问我三位一体是什么,我会说这是上帝启示的真理,虽然我的理性不能完全理解,但我相信因为上帝如此启示”。这种态度反映了路德神学中信心优先于理性的基本原则,也体现了他对圣经权威的绝对尊重。

在基督论方面,路德坚决捍卫基督神人二性的正统教义,反对各种异端观点。他特别强调基督在十字架上的牺牲是救赎的核心:“基督挂在十字架上时,承担了全世界的罪……这是何等奇妙的交换:祂取走了我们的罪,赐给我们祂的义”。这种“奇妙的交换”(wonderful exchange)观念成为路德称义教义的核心隐喻,也是他批判中世纪赎罪券体系的神学基础。

2.关于因信称义的教义——这是路德神学最具革命性的贡献——在《桌边谈话录》中有多处生动的表述。路德强调:“不是我们的善工,而是对基督的信心使我们与上帝和好”。他批评当时教会中流行的功德观念:“如果一个人靠善行得救,那么基督的死就是徒然的”。这些谈话中的表述虽然不如《论基督徒的自由》等著作系统,但因加入了个人体验而更具感染力:“当我抓住基督时,我知道我的罪已得赦免,这不是因为我感觉如此,而是因为上帝如此应许。”

路德对圣经权威的看法也在谈话中得到充分表达。他将圣经置于一切传统和教会权威之上:“圣经是上帝的话语,比一切天使和人的话语更确定”。这一立场直接挑战了罗马天主教以教会解释为最终权威的传统,为基督宗教改革的“唯独圣经”(Sola Scriptura)原则提供了基础。值得注意的是,路德在私人谈话中对某些圣经经卷的评价比公开场合更为直率,例如他对雅各书的保留态度。

3.关于圣灵的工作,路德也有他的独到见解,他强调是圣灵使人能够真正理解圣经并产生信心:“没有圣灵的光照,圣经对我们而言只是一本封闭的书”。这种观点反映了路德对宗教经验中神圣主动性的强调,是他对圣经理解的核心观点,同时也体现了他所倡导的宗教改革思想中的重要理念。与后来某些新教派别过度强调个人决志的倾向形成对比。他的这个神学观点批判了教会的垄断,倡导个人与上帝的直接关系,同时也提醒信徒对圣经保持敬畏和谦卑的态度。这一观点不仅是宗教改革的重要神学理念,也为后来的基督教思想发展奠定了基础。

二、基督徒生活的实践指导

《马丁·路德桌边谈话录》不仅包含深邃的神学思考,还提供了大量关于基督徒日常生活实践的指导。路德在这些非正式谈话中,将高超的神学理念转化为普通信徒能够理解和应用的生活智慧。他谈论婚姻、工作、政治、教育等方方面面,展现出宗教改革不仅仅是教义上的革新,更是一种全面的生活方式的转变。

1.关于婚姻与家庭生活,路德有相当多的讨论,这部分源于他自己的经历——这位曾经的修士在1525年与逃难的修女凯瑟琳·冯·波拉结婚,建立了宗教改革者的第一个牧师家庭。在谈话中,路德高度评价婚姻制度:“婚姻是上帝设立的第一个制度,比修道生活和神职身份更早也更神圣”。他以自己的婚姻为例,幽默地谈论夫妻关系:“凯蒂(他对妻子的昵称)有时对我很严厉,但这对我有好处,就像磨刀石对刀有好处一样”。这些谈话打破了中世纪将独身视为更高属灵状态的观念,为牧师婚姻和信徒的家庭生活提供了神学基础。

2.在职业与天职观念上,路德的教导尤为深刻。他创新出“天职”(Beruf)的概念,认为所有正当职业都是上帝呼召人服事邻舍的领域:“修鞋匠的制鞋和牧师的讲道同样神圣,只要都是出于信心和对邻舍的爱”。这一观念打破了中世纪将“神圣”与“世俗”工作截然二分的传统,为现代基督教职业伦理奠定了基础。路德在谈话中强调:“一个农夫在田里劳动,一个主妇在家照顾孩子,只要他们怀着感恩的心去做,就是在事奉上帝”。

3.关于基督徒的自由与责任,路德提出了看似矛盾实则深刻的辩证观点:“基督徒是最自由的众人之主,不受任何人管辖;基督徒又是最忠顺的众人之仆,受所有人管辖。”这一观点在谈话中得到具体展开:基督徒因信而在灵性上自由,但出于爱而自愿服务他人。路德批评两种极端:“要么像修士那样逃避世界,要么像某些人那样放纵情欲。”他主张一种入世而不属世的生活态度,既积极参与社会生活,又保持福音的价值立场。

4.在祷告与灵性生活方面,路德的建议朴实而深刻。他强调祷告的恒切性:“应该像孩子向父亲求饼那样简单直接地祷告”。他分享自己的属灵操练:“我每天早晨用主祷文祷告,然后投入工作;遇到困难时,我就念‘上帝是我们的避难所’这句经文”。这些谈话展现了路德将神学理念转化为个人灵修实践的智慧。

5.面对苦难与试探,路德的谈话特别有力量。他坦率分享自己与忧郁和绝望的斗争:“我有时感到如此沉重的忧郁,以至于几乎无法站立”。他将这些属灵低潮视为信心的试炼:“魔鬼最猛烈的攻击是针对那些真正属基督的人”。路德建议用上帝的话语对抗试探:“当邪恶思想来袭时,不要与之争辩,而要立刻转向基督”。这些分享对经历属灵挣扎的信徒是极大的鼓励。

三、马丁·路德关于教会与社会关系的谈话录

对于教会与社会关系,路德的看法复杂而平衡。他一方面强调属灵与世俗权力的区分,为此他有一句名言:“上帝用右手通过福音治理教会,用左手通过法律和政府治理世界”。另一方面,他承认基督徒有参与社会建设的责任:“好政府是上帝赐给人类的珍贵礼物,信徒应当为之祷告并积极参与”。路德对当时社会问题的评论——如对高利贷的谴责、对教育重要性的强调——展现了他对信仰社会实践维度的重视。

在教育与文化方面,路德的观点格外开明。作为将圣经翻译成德语的先驱,他深知教育的重要性:“城市最好的投资是建立好学校,正如最好的花费是养育敬虔的孩子。”他鼓励信徒欣赏音乐、艺术等文化成果:“音乐是上帝赐予人类的珍贵礼物,它能驱赶魔鬼并使人快乐。”这些观点反映了路德对全人发展的重视,打破了中世纪某些禁欲主义的偏狭观念。

路德在《桌边谈话录》中对基督徒生活的指导,核心在于将信仰具体化和生活化。他没有提供一套抽象的行为准则,而是将福音原则应用到各种生活情境中。正如研究者指出的:“谈话还记录了路德时代大量的趣闻趣事,从中可以了解16世纪德国的精神风貌”。通过这些具体的生活场景,我们看到宗教改革不仅是神学理论的变革,更是一种新的生活方式的形成——这种生活方式强调信心与爱的平衡,自由与责任的统一,属灵与世俗的和谐。

四、与"魔鬼"的属灵争战

在《马丁·路德桌边谈话录》中,一个引人注目且反复出现的主题是路德与魔鬼的斗争经历。这些生动而真切的描述不仅揭示了路德个人灵性生活的内核,也展现了宗教改革时期独特的属灵氛围。对路德而言,魔鬼并非中世纪民间传说中的奇幻形象,而是真实存在的属灵敌手,不断试图动摇信徒对上帝的信心和应许的把握。

路德多次描述自己与魔鬼的直接交锋:“魔鬼常常在夜间来打扰我,与我辩论,质疑我的救恩。”在这些遭遇中,路德发展出一套独特的应对方法:“当我感到魔鬼攻击时,我就对他说:‘我已经受洗,基督为我死,我的罪已得赦免’。”这种方法本质上是将神学信念转化为属灵武器,用福音真理对抗怀疑和绝望的侵袭。路德甚至记载了一些近乎幽默的交锋:“有一次我对魔鬼说:‘魔鬼,我必须要排便了,那就是你应得的’”。这种粗犷的表达方式反映了路德将属灵争战视为基督徒日常生活的一部分,而非某种超然的奥秘体验。

从神学角度看,路德对魔鬼的理解有几个关键点。首先,他坚信魔鬼的真实存在:“否认魔鬼存在的人,实际上已经落入他的掌控。”其次,他认为魔鬼的主要攻击方式是制造怀疑和绝望:“魔鬼最恶毒的武器是让你怀疑上帝的怜悯和基督的救赎。”第三,他强调基督已经战胜魔鬼:“虽然魔鬼咆哮威胁,但基督已经折断了他的毒钩。”这些观点将传统的基督教魔鬼观与宗教改革的核心教义——尤其是因信称义——紧密结合起来。

路德对属灵争战的描述特别强调上帝话语的力量。他分享自己的经验:“当我用圣经经文回应魔鬼时,他就逃跑了。”这种方法反映了路德“唯独圣经”的基本原则,也体现了他将圣经视为活生生的话语而非抽象教条的态度。值得注意的是,路德反对当时流行的各种驱魔仪式和迷信做法:“最好的驱魔方法是信靠基督并活出圣洁的生活。”

路德对魔鬼工作的理解不仅限于个人灵性层面,还包括社会文化领域。他将罗马教廷的某些做法视为“敌基督”的作为:“教皇制度是魔鬼的杰作,因为它用人的传统取代了基督的福音。”这种将制度性腐败与属灵邪恶势力联系起来的观点,反映了路德对罪恶之社会维度的深刻认识。同时,他也警告不要过度关注魔鬼:“盯着魔鬼看是危险的,我们应当定睛于基督。”

五、《马丁·路德桌边谈话录》的意义

路德关于魔鬼的谈话对现代读者可能显得陌生甚至难以理解,但它们揭示了宗教改革运动的深层属灵动力。对路德而言,宗教改革不仅是一场教义或制度上的革新,更是一场宇宙性的属灵争战——上帝国度与黑暗势力之间的终极冲突。这种世界观赋予路德巨大的勇气和决心,使他能够面对来自教会和世俗权力的巨大压力。正如他在谈话中所说:“我宁愿对抗全世界的魔鬼,也不愿背弃圣经的真理。”

1.从心理学角度看,路德描述的魔鬼攻击可能部分源于他个人的忧郁倾向和良心敏感。他坦承:“我有时感到如此沉重的忧郁,以至于几乎无法站立。”这种心理状态在中世纪晚期并不罕见,但路德的独特之处在于他没有陷入神秘主义的消极避世,而是发展出一套基于圣经应许的积极应对策略。他将个人心理挣扎神学化为基督徒普遍的属灵争战,为后人提供了处理类似体验的范式。

2.路德与魔鬼斗争的记载之所以在《桌边谈话录》中占据显著位置,正是因为这些私人性和体验性的内容不太可能出现在他的正式神学著作中。这些谈话展现一个更为真实和生动的路德形象,使我们看到这位伟大的基督宗教改革家不仅是神学思想的巨人,也是一位经历深刻属灵挣扎的普通基督徒。这种结合思想深度与生活真实的特质,正是《桌边谈话录》的独特价值所在。

六、《马丁·路德桌边谈话录》与中国的《论语》

我们经常说基督教中国化,这就使我们想到《桌边谈话录》与中国儒家经典《论语》的相似之处。无独有偶,在阅读这部谈话录的时候,我们知道这是他的学生记录他下来的,并且他本人亲自书写的。我突然想到了中国的孔夫子的论语不也是这样吗?马丁·路德的《桌边谈话录》与孔子弟子记录的《论语》虽然产生于截然不同的文化和历史背景(16世纪欧洲宗教改革 vs.中国古代春秋时期),但两者在形式、内容和影响上确实存在一些有趣的相似之处:

1. 形式上的相似性

语录体结构:两者均以短篇对话或格言的形式呈现,由弟子或亲近者记录导师的言论,而非导师本人亲自撰写。《论语》是孔子弟子及其再传弟子对孔子言行的汇编,而《桌边谈话录》是路德的学生和友人记录他在餐桌旁的谈话、辩论和随感。

非系统性:内容并非严格的理论体系,而是片段化的思想火花,涵盖伦理、宗教、政治、教育等多元主题。

2. 内容上的共通点

道德与伦理教导:《论语》强调“仁”“礼”“孝”等儒家伦理,如“己所不欲,勿施于人”;《桌边谈话录》则聚焦基督教伦理,如信仰、罪与恩典,但也包含对日常生活(如家庭、工作)的道德指导。

批判性与改革精神:孔子批判当时礼崩乐坏的社会,主张恢复周礼;路德抨击天主教会腐败,主张“因信称义”。两者均试图通过思想革新影响社会。

教育理念:两者都重视教育的作用。孔子主张“有教无类”,路德则推动全民识字和《圣经》普及(新教教育的基础)。

3. 传播与影响

权威性与经典化:尽管是弟子记录,两部作品均被后世视为导师思想的核心文本。《论语》成为儒家经典,《桌边谈话录》则成为研究路德思想的重要文献。

通俗化表达:语言风格贴近日常对话(如路德的德语文风直白犀利,孔子的语录简洁含蓄),使深奥的思想更易被大众接受。

4. 文化角色的相似性

塑造集体价值观:《论语》奠定了中国乃至东亚文化的伦理基础,《桌边谈话录》则影响了新教地区的宗教与文化观念(如个人信仰自由、工作伦理)。

当然这是我们中国人自己的归纳,毕竟马丁·路德和孔子不是一个时代的人、不是一个国家的人、信仰也不同,因此是有争议性与多解性的。

路德对圣经的珍视和祷告的重视特别值得当代基督徒效法。他分享自己的读经体验:“圣经是上帝写给我们的情书。”路德的谈话以神学为核心,强调人与上帝的关系;孔子的语录更关注现世的社会秩序与人际关系。

《马丁·路德桌边谈话录》作为基督教改革运动核心人物马丁·路德的非正式言论记录,以其独特的体裁和内容为研究基督教信仰、基督教改革思想以及16世纪欧洲宗教生活提供了珍贵的一手资料。这部作品不同于路德那些体系严密的神学论著,而是记录了他在餐桌旁与学生、同工们随性而发的谈话,内容涵盖从上帝论、基督论到基督徒日常生活的方方面面。通过这些谈话,我们得以窥见路德作为神学家的思想深度,作为改革者的战斗精神,以及作为普通信徒的灵性挣扎与喜乐。

本书中路德在维登堡的餐食桌旁就众多主题所发表的言论,包括宗教、神学、历史、文学、艺术、政治、经济、军事、文化、教育、风土、人情等方面,如 “论声色货利各种诱惑”“论禁食”“论吃肉”“论赌博”“论酗酒”“论烟色” 等,实际上有47篇。

《马丁・路德桌边谈话录》大概有几种汉译本,我们今天分享的是由林纯洁等翻译,经济科学出版社于 2013 年出版的,此外还有《马丁路德桌边谈话》 ,是由顾华德翻译,橄榄基金会于 2017 年 6 月出版的。《席间漫谈》一书在 “西方人文名著之旅” 丛书中,收录了英汉对照的马丁·路德的《桌边谈话录》。

让我们最后以马丁·路德作词、巴赫作曲的《上帝是我们的坚固城堡》作结共勉:

上帝圣言永常存,远胜世上众君王;

圣灵恩典为我有,因主耶稣在我方;

亲戚货财可舍,渺小浮生可丧;

敌虽陷害我身,主道依然兴旺,

——上主国度永久长!

(本文作者为福音时报特约撰稿人)