基督宗教与近代中国的医疗卫生事业的发展有着密不可分的关系,不同时期进入中国的各基督教宗派,都把开展卫生工作作为传教事业的重要手段。天主教自明末进入中国后,传教士开始把西方医学的主要方法、观点介绍到中国,用汉文、满文翻译编纂介绍西医的书籍。清朝中后期后开始在澳门、香港及内地兴建医疗设施,直接开展医疗服务工作。东正教的主要传教基地在北京,在其兴办的各种机构中,也包含医疗服务机构。

基督教进入中国后,医疗传教一直是其主要传教手段之一,从医学传教+个人提供服务,到建立诊所、医院,开展多种医疗服务。随着时间的推移,教会医院逐渐在中国的大多数省市建立,其提供的服务被越来越多的中国人所接受,西医逐渐在中国得到认可与发展。基督宗教与中国医学的“现代化”有着密切的关系,中国现代临床医学、护理学、公共卫生学和西医教育体系的建立,与在华基督宗教传教士和教会机构有着千丝万缕的联系。从一定意义上可以说,中国现代卫生事业是伴随着基督宗教进入中国而成长、发展起来的。这种密切的关系,为中国基督教研究学者提供了广阔的研究空间。

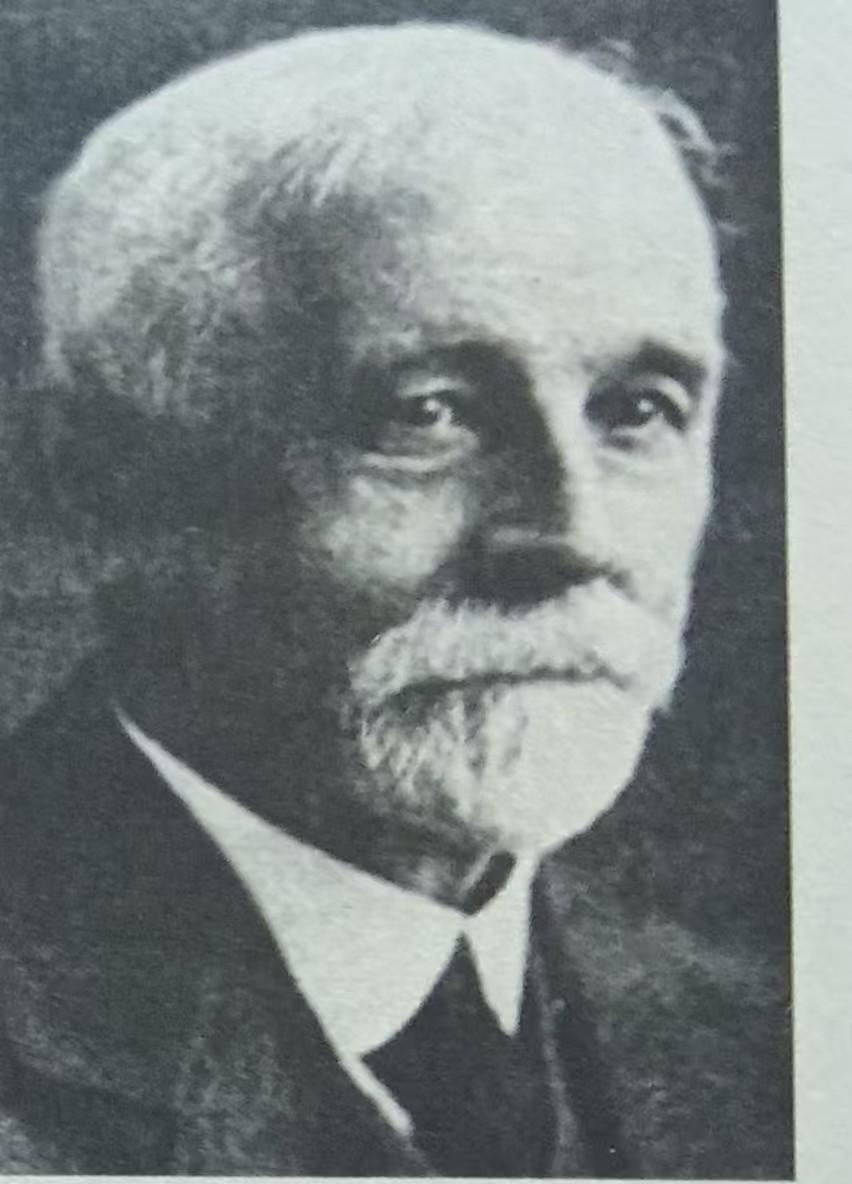

今天我们这里介绍在辽宁、乃至东北最具代表性和影响力的基督教传道人、辽宁和东北西医的开创者司督阁。

司督阁(杜格尔德·克里斯蒂,Dugald Christie, 1855-1936,以下有的地方会称呼杜格尔德),1855年出生于苏格兰山区一个普通的牧场主家庭。杜格尔德11岁前,父母先后病故,牧场逐渐衰败。杜格尔德15岁时,为了谋生,全家迁居格拉斯哥,他只好辍学,进入一家贸易公司做学徒。在格拉斯哥期间,杜格尔德积极参加宗教活动,是“宗教改革青年社团佛兰芒支部”的成员,“格拉斯哥铸铁少年团”的积极支持者。后来,又受到英国宗教复兴运动的影响,决心成为一名牧师,终身从事传教事业。于是他成为英国苏格兰长老会传教士;同时他毕业于英国爱丁堡大学,系内科、外科双医学博士。

司督阁22岁时,经过考试,进入爱丁堡大学医疗传教士学院。在五年的学习期间,其成绩一直名列前茅,并且获得多次奖励。毕业以后,杜格尔德毅然抛弃国内的优裕生活,接受苏格兰联合长老会海外传教委员会的派遣前往中国东北传教。1882年,杜格尔德携新婚妻子乘轮船前往中国,并于同年11月,在营口港登陆,然后冒着大雪酷寒,整整走了八天,到达沈阳,但由于没有安身之处,只好原路返回。第二年春天,杜格尔德再次前往沈阳,终于在沈阳小河沿买到一处住宅,有了立足之地。司督阁的这位妻子是伊丽莎白·黑斯蒂·史密斯(Elizabeth Hastie Smith)。两人于1882年7月结婚,婚后不久便一同前往中国。1888年,伊丽莎白因病返回英国,并于1889年在苏格兰病逝。

司督阁是近代来华著名英籍医学传教士,从1882年至1923年在我国东北地区施医传教,历经40年,杜格尔德先后在沈阳建立起第一家诊所,第一家医院,第一家医学院。杜格尔德参加了1883年法阳大霍乱的救助;1894年营口红十字医院的创建;1904年至1905年先后创办了盛京(今沈阳)施医院、女施医院、盛京西医学堂,是第一位将西方医学传入我国东北地区的传教士。1885年被清政府授予皇家双龙勋章。曾任教会医学委员会主席(1907),也是中国博医会创建人之一,在辽宁营口市的中国红十字发源地纪念馆有他的大幅照片。其后,魏雅各等相继到达奉天(沈阳),传教士驻在地就这样被开辟出来。

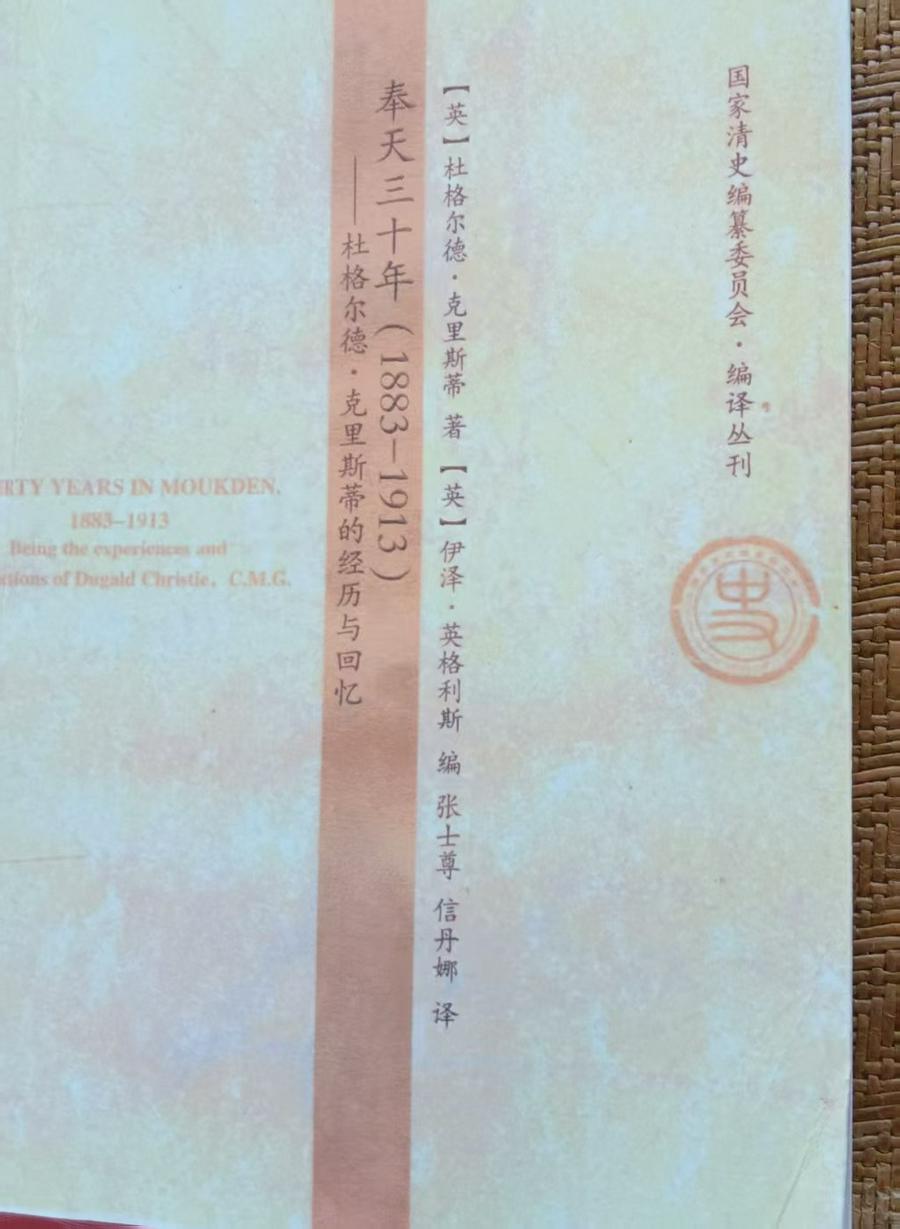

下面,我们通过司督阁的回忆录来了解他在传教和医疗方面的一部分经历和见证。以下的文字有的部分出自于司督阁所著、还有合作者伊泽·英格利斯。她1855年出生于苏格兰,为爱丁堡长老会詹姆斯·英格利斯牧师的女儿,本人也是位牧师,伊泽·英格利斯与杜格尔德在中国辽宁营口举行婚礼,是司督阁的第二任妻子,从此以后,她一直与杜格尔德生活在一起,很少分开。他们合著的回忆录叫做《奉天三十年(1883-1913)》,这是研究清末民初东北社会、政治、医疗状况以及西方人在华活动的重要一手史料。下面所引用的部分中的“满洲”(东北)、“奉天”(沈阳)和年代等地名、人名或时间等就不做备注和纠正了,直接阅读,而每段的题目由笔者加入,以便阅读。

一、把手术台搬到院子里:东北第一次“看得见”的白内障手术

1883 年的奉天(沈阳,以下同)的小河沿,在司督阁摇摇欲坠医院里住过的早期患者中,有两个东北最早的白内障手术病例。

一个是奉天的商人,他的右眼已经失明数年,此时,因为同样的原因,他的左眼也几近失明。此人颇有名气,况且让瞎子复明在东北还从来没有听说过,因此,这个病例对司督阁和他的同事来说非同一般。小医院室内光线相当昏暗,司督阁索性把手术台拉到院子里。那天围着看的,有掌柜、有兵丁、也有戴顶子的官员。两位失明多年的病人——一位城里大商号老板、一位乡下老塾师——先后被扶上台。那个老板先拆纱布,当众报出医师竖起的指头,院子里爆出掌声,也爆出新闻:洋大夫真能让“瞎子重见天日”。东北首例眼科手术,就这样在光天化日之下完成,比任何布道词都响亮。

当这位商人还没有出院的时候,一位盲人由他的儿子领着来到司督阁的医院,而他从来就没有看到过儿子的模样。他原是一位乡村教师。但在后来的许多年里,一直没有工作,过着贫困潦倒的生活。几天之后,那张手术台再次被放到阳光下,因为第一次手术成功的传闻广为人知,这次有更多的人前来观看。当那位患者意识到自己能够见到光明的时候,医生几乎不能将他按在手术台上,直到把他的儿子叫到面前,他第一次长时间静静地凝视着孩子的脸。

二、先治牙,再开门:一条“官场朋友圈”的打开方式

初到奉天,司督阁最头疼的不是病,是“门难进”。转机出现在一位下颌骨坏死的官员身上——拔牙、清创、止痛,三两下搞定。病人回衙门口一宣传,盛京将军也悄悄来了:两门牙磕掉,怕见皇上。司督阁给他镶了假牙,将军笑逐颜开,回赠他“双龙勋章”一枚,外加一张通行证——往后马车出入城门,不再被刁难。从道台到巡捕,从“东北王”张作霖到国务卿徐世昌,司督阁的“牙科诊室”成了最意外的高端社交场。官员们先信“洋医术”,再听“洋福音”,教会就这样在衙门旁边扎下根。

这以后,司督阁和他的同事们又开始一步步地做艰苦、细致的工作。

对任何一位准备长期生活在某一城市中的外国人来说,希望自己的存在有意义,进而影响当地人的社会生活,那么,和各个阶层的人们密切交往,应该是非常有价值的。下层民众最容易接近,在他们中间生活和工作许多年,而对官员、贵族、文人,或有影响的商人知之甚少,这完全是可能的。导致中国人和外国人之间产生鸿沟的原因,除了上面所指出的特别突出一点,即对中国人“礼节规矩”忽视之外,还可以找出许多。其中之一就是语言,讲汉语如同说母语那样熟练,需要学习许多年,而且即使汉语相当熟练,也都带有浓重的外国口音。

起初,医生借助给患者解除身体痛苦的机会,有和中国人广泛接触的优势,从而为进入中国社会创造了方便条件。后来友好关系的巩固和维系,社会各阶层中朋友的增多,很大程度上要依靠自己对这些礼节规矩的修养。在清末的年代,对于以医传教的传教士来说,处理好和官员的关系是一件生死攸关的事。因为,关于他们和他们的工作,普通民众的看法很大程度上被政府官员们的态度所左右。各级官员,很多有病的政府官员纷纷前来就诊,而其他患者也慕名前来。盛京将军对司督阁给予的一点点帮助都特别感谢。

三、司督阁如何打开传教和医疗的局面

据赵恭寅、曾有翼纂,民国6年铅印本《沈阳县志》记载:关东基督教长老会在抚近关街北,清光绪初年创立,为英国长老会分会。以中西教士合组协商教务,于十八年建礼拜堂三十楹。西教士三,中教士二,西女传道三,中女传道六,长老六,执事十余,教徒二千三百余。附设学校及施医院。 这施医院就是司督阁创办的。

司督阁在医院内设小型礼拜堂,用于患者、家属及本地信徒的宗教活动,是沈阳最早的基督教聚会点之一。通过医疗接触民众,间接推动基督教传播,为后期正式教堂建立奠定基础。随着信徒增多,司督阁与苏格兰长老会合作筹建正式教堂,这就是位于沈阳大东门(今大东区)的教堂,初名“东关礼拜堂”,后称“东关教会”。这是东北第一座新教教堂,标志基督教在辽宁的公开传播。1900年教堂被义和团焚毁,司督阁流亡。1907年司督阁返沈后主持重建,成为东北基督教中心;1914年司督阁参与筹建奉天神学院,培养本地传道人,加速教堂设立。

需要说明的是:司督阁是医疗先驱,教堂建设多由教会组织完成,他主要提供支持,如场地、资金倡议等。

他在回忆录中说:另外一个打破对基督教的偏见,并使基督教思想得以广泛传播的主要因素是医疗传教工作。与全国其他省份相比,这种方式被广泛使用,效果尤其明显。医疗传教活动,首先在奉天开始,并使其成为满洲的医疗中心。几年后,在辽阳、宽城子、吉林和其他城市陆续展开。目前,18个城市建有医院,一个个医疗传教中心,点缀在满洲大地上。

在医疗传教工作中,就一般方法而言,各地没有太大的区别:司督阁组织医护人员到沈阳附近地区巡回医疗、出诊、开设医院,与此同时传播福音。首先,巡回医疗不但有很大作用,而且具有双重意义:它使当地的人民能够了解司督阁和福音,同时,也使司督阁和同事能够了解当地人民。它扩大了外国医生、医疗工作,以及基督教在当地的知名度,给司督阁及同事提供了与当地人交朋友的好机会。

通过为当地官员及其家属施诊,并积极参与防疫、救灾等社会公益事业,司督阁与奉天的历任高级官员建立了非常融洽的关系,如左宝贵、赵尔巽、徐世昌、唐绍仪、张作霖等。保持和地方官员的这种良好关系,对于传教事业的发展有着积极的作用。司督阁这样评价,“我在中国官场有一个不小的朋友圈子,这对我们的工作有很大帮助,使我们的基础更稳固,且有助于防止暴乱和其他非常易于出现的麻烦”。事实也确实如此,司督阁得以在东北顺利开展医疗布道事业,与上述官员的有力支持和保护是分不开的。如在筹划建立盛京医学院之前,司督阁想买医院隔壁的院子建立医学院,但由于此时那个院子已经售出了,新房主是南方某省商会,他们计划在那里建立商会大楼。就在他非常失望的时候,时任东三省总督的徐世昌了解到这一情况,立刻向其伸出援助之手。总督说,这些年来,盛京医院为奉天做了这么多的好事,他们想要那块地皮,那就必须给他们。在总督的干涉之下,司督阁如愿地购得那块地皮,为后来医学院的建立奠定了基础。类似的事情还有许多。尽管这是司督阁一个人的特例,但我们可以从中看出,教会医疗事业在促进基督教事业发展方面所发挥的重要作用。

四、盛京医学院的创办

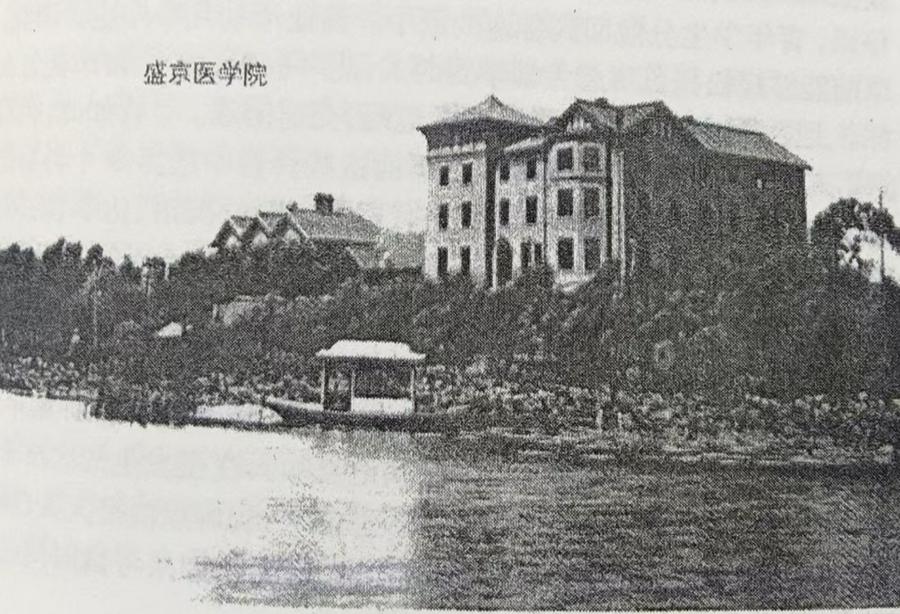

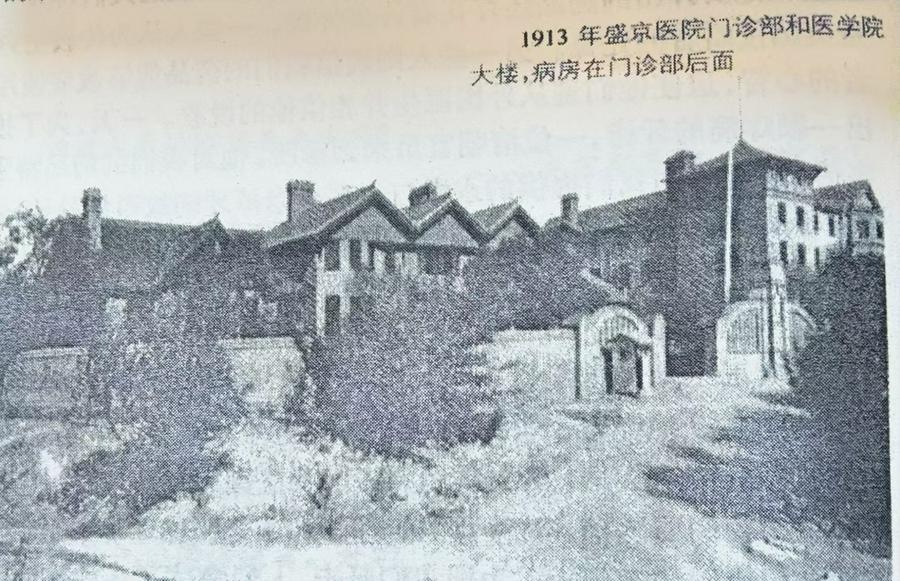

这个医院在东北可是赫赫有名,一直到现在也是如此。最初是1892年司督阁在盛京施医院基础上建立的医学院,当时称为"盛京医学院"或"小河沿医学院"。1912年正式命名为奉天医科大学(Mukden Medical College),后改名为盛京医科大学。与现在的中国医科大学附属盛京医院(简称沈阳盛京医院)存在直接的历史渊源和继承关系。解放后,盛京医科大学及其附属医院被中国医科大学接管,更名为中国医科大学附属第二医院。2003年,在建院120周年时,医院恢复了"盛京医院"的名称。

司督阁记录了建院时的场景:1911年春天,因为鼠疫而耽误很久的盛京医学院工程终于可以施工了,同时,工作人员的住宅也开始建设。4年前,赵尔巽总督为医院的开业剪彩,对几年里我们所取得的成就,他非常高兴,并诚挚地表示愿意为医学院捐款,而且保证医学院举行开学典礼时,再次莅临剪彩。

这年秋季,施工现场遭受一场突如其来的大火,险些使仍然没有竣工的医学院建筑遭到彻底的焚毁。11月的一个夜间,约午夜时分,警察急促的口哨声和街道上嘈杂的脚步声把我们惊醒。曾经作为奉天鼠疫会议会址的工业学校着火了,此时,天正刮着大南风,火势很猛,一时难于控制。结果,四栋由廊道相连的建筑很快起火燃烧。这里装有水泵和灭火器,但都生锈不能用,结果不得不使用水桶。司督阁组织人们集中力量切断火源,然后再抢救燃烧的建筑。从河边到火场,人们排成两排,按照中国的传统方式,传递水桶救火。虽然水量有限,但源源不断。同时,院中的水井也发挥了很大的作用。最后,当危险就要过去的时候,水泵才开始抽水。医学院的办公房恰好位于燃烧建筑的西面,似乎一度保不住了。如果办公房着火,在附近的木结构储藏室也不能幸免。而储藏室与医学院大楼之间只隔着一条狭窄的小径。大楼的脚手架还没拆,工匠们刨下的刨花,锯下的木头遍地都是。紧邻医学院的是医院。在两个多小时的时间里,人们靠从河边传递上来的水把办公房的房顶淋湿,房顶多次着火,又多次被扑灭。在医学院的院子里救火的人们一直不知疲倦地忙碌着,浸湿木制品,踩灭刨花里散落的火星。如果风向稍微转一转,这里就不可想象了。危险逐渐过去,火势得到了控制,最后终于熄灭了。

医学院由三层楼房和一层地下室组成,建筑紧凑而坚固,因位于这一带的至高点上,有如鹤立鸡群,显得特别醒目。附带正楼的西半部是为纪念杰克逊医生而建的;东半部是为纪念著名的旅行家毕晓普夫人而建的。暖气、电灯、给排水装置、设备、陈设品、实验室、还有其他设备都用学院的资金购买。所有的学生,总数不超过50人,将住在楼上。顶楼暂时做学生宿舍,等到宿舍楼建立起来,再搬过去。

医学院宣布的开学时间在1912年初,学生入住的宿舍已经准备好了。但一个非常重要的疑问仍然没有解决,那就是能有多少学生符合医学院的录取标准。由于司督阁和他的同事们医术很高有很多人想来学习医学,但他们能通过入学考试吗?司督阁回忆:以基督的名义在这里从事医学教育,培养我们的同行和接班人,以确保我们的工作不会因为我们的离去而沉寂,这是我在奉天生活的岁月里,一直梦想的事情。如今,医学院的建筑已经竣工,多年的梦想就要变为现实,可是结果究竟会怎么样呢?

但是在奉天所有的中文报纸,教会学校和公立学校,都收到了医学院的入学考试通知,上面对考试科目和考试地点、医学学制和所需费用都做了详细介绍,并要求报考者于11月内报名。各报免费刊登了这则通知。奉天著名的《中国日报》发表了一篇感人的社论以提醒公众对此事的关注。但是,还没到11月,辛亥革命就爆发了。在青年学生,特别是政府机关中普遍弥漫着焦虑和不安的气氛,而公立中学正是我们希望从中涌现大批报名者的地方。因此,进入11月的时候,申请者一批批涌来。最后期限截止之前,已经有270人报考。毫无疑问,如果社会秩序正常,前来报考的人会更多。

医学院从参加考试的142个人中录取了前50名,其中近四分之是基督徒。

鉴于局势严峻,赵尔巽总督不能在集会上露面许个开学典礼都没法举行。在形势好转之前,1912年3月28日,学生们来到医学院。

学校要一名女护士来担任医院的护士长,管理所有的护理工作,并培养一些男护士。只有这样才能提高医院的护理水平。与从前相比,医院门诊患者增加了许多,在当年过去的12个月里,总共有45000人前来就诊,这在当时的奉天来说,可是一个不小的数目。这为临床实践提供了一个非常好的机会。当医院的所有工作都由一个人控制的时候,一切都井井有条,但是,当几名医生和许多学生插手之后,则显得相当混乱。随后,根据实际医院做了很大的调整,发展为有3个候诊室,即外科、内科和眼科,此外还有一个很大的处置室,以及电疗室。结果,有4位医生可以同时接待患者,学生们也可以轮流进行实际锻炼。一个手术室不够,靠一位老朋友遗赠所提供的费用,医院现在已经有两间明亮的现代化手术室,使学生们能够进行直接的观察。

医学院的学制是五年,国内医科大学设置的一般课程这里都能开设。学院的水准和专业考试尽可能接近国内标准,在毕业证书上将盖有政府的大印。所有学期都开设英语课程,如果学生毕业后想赶上世界医学发展脚步的话,必须有阅读英文资料的能力。在医学院所举行的第一次课程考试时,奉天教育厅派一名代表亲临现场监督,政府对盛京医学院各方面的发展越来越重视。

培养合格医务人员的工作已经开始,美好的前景展现在学生们面前。多年的经验使司督阁确信:中国人特别适合做优秀的外科医生和内科医生。他们的智力水平很高,乐于学习科学知识,记忆能力很强,惯于观察细节,而这些在诊断中是最为重要的。加之他们手指灵巧,成为优秀的外科医生不成问题。

好,对于司督阁的见证我们暂时分享到这里,请继续关注下篇。

(本文作者为福音时报特约撰稿人,未完待续。)