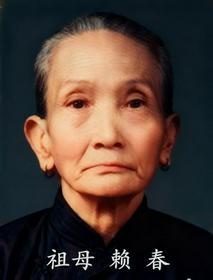

我奶奶(赖春)出生于清末年代不识字的婢女,经林语堂父亲林至诚牧师介绍与爷爷(林文枫传道)喜结连理,开始信主。

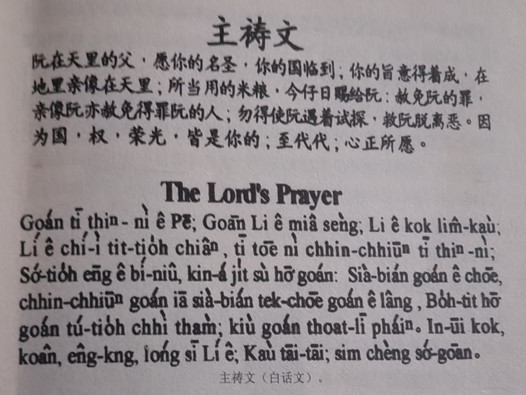

在孩时的记忆中,当第一缕阳光穿透老榕树的枝叶,斑驳的窗棂上便浮动着奶奶的剪影。她双手合十,闽南语的祷声如溪水般流淌,将主祷文念得字字分明。那声音里,仿佛藏着信仰的种子——诉说着祈求便得着、寻找就寻见、叩门必开门的朴素真谛。

150多年前,基督教从厦门传入山区平和。传教士为了让许多没有文化的信徒方便接受福音,面对着这种令人绝望的状况,迫切希望教会人们识字。

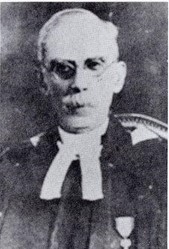

在厦门地区传教的巴克礼牧师(Barclay 1849-1935)就把闽南话(厦门音)用罗马字拼写发音,变为罗马文来对应闽南语(汉语)。

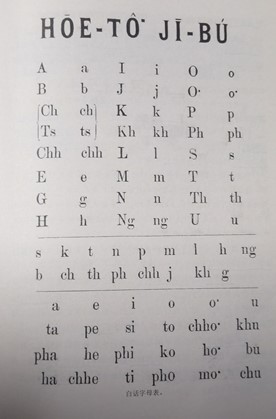

“他们挑选出18个罗马字母,并将其中一些字母以送气方式发音,创建了一个包括23个字母的字母表。在必要的地方他们使用变音符标明汉语所特有的语音语调的细微渐变。”这便成为即使不认字的人也认得(闽南语厦门音)的白话文。

奶奶就是由教会姐妹们教她用罗马字学会白话文的,让经文在她的唇齿间生根发芽,成为照亮暗夜的火种。

记忆的河流里,口耳相传的智慧如长笛般悠扬。奶奶的祷声,便是她活出的见证。她以晨昏为刻度,将信仰刻进生命的年轮,让恒久忍耐的爱,化作屋檐下拂过的清风。每当月光爬上窗台,那祷声便如一叶轻舟,承载着对世事流转的了然,于寂静中,传递着一份永恒的确信。

闽南语(白话文)的韵律,是金句栖息的巢穴。奶奶的祷词里,“万事互相效力”的奥秘化作生活的注脚。她以“不要为明天忧虑”的从容,将“凡劳苦担重担的人”的应许织成温暖的襁褓。当祷声在黄昏中荡漾,我仿佛看见“一粒麦子落在地里”的隐喻,在我们林文枫家族代代相传的土壤里的蜜柚林里结出金色果子。

老榕树下,金句与祷声交织成网。奶奶用“要彼此相爱”的诫命,将“信、望、爱”的冠冕戴在全家人每个人的心里。她的坚持,是“压伤的芦苇他不折断”的温柔,让“流泪撒种”的艰辛终成“欢呼收割”的恩典。

晨昏祷声里,藏着奶奶一生的智慧。这智慧,是口耳相传的传承,是虔诚信仰的力量,是语言韵律的美感,是生活仪式的坚持。它让我明白,真正的记忆,源于内心的热爱;真正的信仰,源于生活的坚持;真正的文化,源于代代的传承。奶奶的祷声,将永远回荡在我们心中,成为我们生命中最珍贵的旋律。

如今,当我们合上《圣经》,用闽南语读主祷文的声音仍在耳畔低语,这声音如老榕的气根,穿透岁月,扎进灵魂的沃土。

参考资料:

《美国归正教在厦门1842-1951》, [美] 杰拉德·F·德庸 著,杨丽 叶克豪 译

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系福建福州一教会信徒。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!