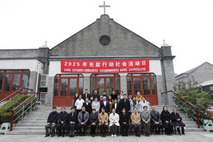

编辑按:6月27-28日,辽宁省基督教第二次神学思想建设研讨会在鞍山召开。在“辽宁省基督教神学思想建设宣讲”环节,大连基督教两会的吴兵牧师以“出新意于法度——浅论耶路撒冷大会对今天‘自治’的中国教会之启发”为题展开分享。

以下是吴兵牧师分享的全文:

基督教信仰传入中国,已逾200多年历史。如今的中国教会,在圣灵的引导之下,正沿着“三自”道路不断成长。教会要想发展的健康,就必须善于治理。而三自原则中的自治原则,虽然已经在中国教会完全落实。但正如丁主教所言,我们不但要自治,还要治好。使一个与中国面貌相称的基督教会,在东方的地平线上出现。

教会若要治理得好,离不开几个方面的努力:一是必须坚守宗教改革以来的圣经为本原则,要照着圣经真道,治理好神的家;二是必须与现实相结合,根据不同的时代和文化处境,探索出一条适合本地社情、教情的治理模式。三是必须本着服务导向的原则,治理是为着服侍,既服侍上帝,服务信徒,也服务于国家和社会的需要,扮演好自己的当有的社会组织角色。

本着以上三个方面的要求,笔者力图从圣经使徒行传15章所记载耶路撒冷大会的召开与经过出发,结合中国教会所面对的文化处境和现实挑战,力求探索耶路撒冷会议对今天自治的中国教会之启发和意义。为办好中国教会,促使基督教中国化方向在教会自治中的落实提供一些小小的建议。如有不当之处,欢迎同工同道批评指正。

耶路撒冷大会的缘起与召开

耶路撒冷大会是早期基督教会在发展的过程中,为了解决犹太基督徒所坚持的加入教会的外邦人必须守摩西律法所规定的割礼而产生的争论所召开的第一次具有大公会议性质的教会大会。

那么,大会又是为何而召开,怎样召开,召开后做出了什么重要决议呢?如果我们细读使徒行传,了解其背景和内容,并对其过程和结论做出分析,再结合今天的处境,就可以得出对我们今天教会治理有所借鉴的结论。下面,我就先从四个方面来分析耶路撒冷大会的过程。

首先,我们来看大会为何而召开。根据使徒行传15:1-5。在福音不断蓬勃传播的过程中,以外邦基督徒为主的安提阿教会,受到了一股外来势力的干扰。他们“从犹太下来”教训弟兄姐妹若得救必须遵守摩西的律法,守割礼。这些人言之凿凿,甚至挑战当地牧者——保罗和巴拿巴的权威,结果在教会中引起了大大的纷争。在这里我们或许会有一个疑问:这些人到底是谁?怎么有这么大的能量。能够挑战当地使徒的权威并且引起很大的纷争。以至于保罗和巴拿巴都无法弹压得住呢?

其实,很多圣经学者给出了答案:这些从犹太来的人与保罗在加2:12所说从雅各那里来的人是同一类人,他们是犹太主义基督徒。他们其实背后有着另一个很大权威的支持,就是主的兄弟雅各。所以,依仗着雅各在早期教会中的权威,依仗着耶路撒冷教会的“母会”背景,他们对地方教会横加干涉,任意指责,想要把犹太人遵守的律法规条,强行套到外邦基督徒的身上。

斯托得牧师指出:他们自组了一个压力团体,我们称他们为犹太派基督徒或“割礼派”。他们并不反对向外邦人宣教,但却坚决地认为,宣教的行动必定要在犹太教会的庇护下;还有,外邦信徒不但要奉耶稣的名受洗,而且像其他的犹太改教者一样,要守割礼及遵守律法。

在这种情况下,保罗和巴拿巴不得不为着真理的缘故,受安提阿教会的委托,前往耶路撒冷。申明他们的立场并要求在耶路撒冷的教会领袖给出一个结论。为解决这个争论,使徒、长老们聚集开会。他们充分聆听了保罗和巴拿巴的述说,同时也注意到了门徒中存在的反对意见。充分的进行了协商和沟通,最终彼得站起来发表了自己的观点,在徒15:6-11中,彼得以十年前哥尼流归主事件为例,向强烈主张割礼的犹太基督徒阐明自己的见解。我们得救是因为耶稣基督的救恩,而不是外在别的什么礼仪。雅各,耶稣的弟弟,大会的主持人,耶路撒冷教会的监督,一个严格遵守律法的犹太基督徒的领袖,此时做了重要的表态。“这样的一个人,如果站在外邦人的一边,一切就会迎刃而解;而他果然如此,宣布门徒应当容许加入教会,不受禁阻。”

大会最终做出决定,外邦人可以不再按照摩西律法守割礼,只需要禁戒偶像、奸淫、血和勒死的牲畜。(徒15:22-29)这决议成为了后世外邦教会所遵循的共同原则。正如巴克莱所言:耶路撒冷教会的决定乃是外邦人的自由宪章。站在今天的角度看使徒行传关于耶路撒冷会议的记载,就如海恩纯所言:“第十五章是全书的转折点(‘最重要的部分’及‘分水岭’)这事件总结及解释了过去的发展,并且使跟着要发生的事变得顺畅自然。”斯托得牧师在评价此次会议的时候说“当我们自己从后来教会历史的观点回顾时,也能够明白这一个在耶路撒冷举行的教会会议的重要性。在其中达致的、全体一致通过的决定,是将福音从他的犹太襁褓中释放出来,成为神给予普天下的信息;它也给予犹太-外邦教会一个自觉的身份,就是一群与神复合的子民、基督里合一的身体。”

耶路撒冷大会对后世教会的启发

耶路撒冷大会,不仅解决了当时教会的教义的争论,而且在教会治理模式上具有首创和典范的意义。正如一位学者所言:“耶路撒冷使徒会议历史性的创立了一个伟大的教会传统:Synodus,Conventus ,Coetus, Concilium(古公会议制),即教会论理解中的使徒会议议事制。在此基础上,后世的教会,遇到教义和信仰实践重大分歧之时,总会以大公会议或某种教会会议形式经民主协商,做出决定。而往往这些决定,就会成为普世教会或某地方教会共同遵守的准则,推动教会以法治化方式,回应处境中的挑战,达成基督徒信仰生活在教会团体中的一致性,保证教会的合一与教会治理得以顺畅。从教会治理角度而言,耶路撒冷大会至少给我们看见四个方面的启发:

教会会议的权威性。耶路撒冷大会以会议的形式,经过讨论、争辩、沟通、协调。最终做出了外邦人可以不按照摩西规条守割礼的决定。当大会将决定公之于众时,我们注意到在大会书面决定中,有一个细节的描述“因为圣灵和我们定意”。我们看到,在大会召开过程中,没有异象、异梦或是神迹奇事发生的明显记载。可是大会做出的决定却具有从圣灵而来的权威性。这表明,在早期教会中,基督徒尊重教会会议的权威,视之为圣灵引导的结果。“我们乐意承认,若教会对教义有任何不同意见的问题。最好和最正确的解决方式是要举行监督会议,好让他们能研究这教义。”

教会发展的适应性。耶路撒冷大会回应了教会在面对新的文化处境时,在具体文化处境下的基督徒是否可以在不违背基本信仰真理的基础上,对信仰行为进行相应的调整以适应所在的社会政治、文化理念、和生活方式的问题。大会肯定了每一个地方教会都有自主决定在不同文化处境下做出相应调整的权利。为福音普世化,其实也是在每一地方的地方化开辟了道路。

教会治理的集体性。耶路撒冷大会给我们看见的是一个由使徒、长老等教会领袖组成的治理团体,根据现实情况,在一起民主协商,共同解决他们遇到的难题。他们之中,有权威人物,如彼得、雅各。但他们并没有强横要求集体服从他们的决定,只是阐述自己的意见和建议,发挥着无形的属灵上的影响力。大会最终是集体通过决议,事实上我们看见早期教会的教政体制都是集体治理教会,很少有一言堂、独裁的治理。属灵领袖固然有非常崇高的威望和很大的影响力,但他们也都自觉的把自己放在集体的权柄之下。

教会建造的规范性。某些弟兄姐妹粗读使徒行传时容易产生一个错误的想法,以为早期教会的传福音、建造教会是非常任意的。似乎只要有一个感动或带领,就可以想怎样就怎样。这种观点常常被一些不服从教会管理而随意做工的人所强调。但其实我们会发现,早期教会从使徒、执事的选立、到差派传福音、乃至于解决教会争论,都有着一套明确的程序和规范。耶路撒冷大会所作出的决定,毫无疑问是一份对外邦教会公开的行为和生活的规范。

“自治”的中国教会对耶路撒冷大会应有的借鉴

今天的中国教会经过了过去近三十年的高速发展时期。虽然人数有很大程度的加增,但是伴随着发展而带来的问题也同样令人瞠目结舌。一方面,教会虽然在发展,却与主流社会文化呈现出许多不相容之处,基督教信仰以咄咄逼人之势引起了主流社会文化的警觉和抵制。近些年来圣诞节期间许多网民抵制圣诞、曲阜建造哥特式大教堂遭到新儒家代表人物的抗议,教会某些信徒狂热的亚文化表现令人反感等,都必须让我们正视。另一方面,我们某些教会在神学思想、治理模式、和传播方式上,仍然照搬照抄境外乃至西方的某些并不适应中国国情的不良模式,如保守狭隘的理解圣经、极端灵恩对教义的任意发挥和解释卡利斯马型魅力领袖对教权的绝对掌控、希望开在城市广场的布道大会、盲目私设聚会场所等,导致教会内部也出现许多异端邪说、嫉妒纷争。因为缺乏建造在圣经真理并结合现实处境的教会治理模式,对这些问题教会的回应往往心有余而力不足。所以,接下来我就以自治的中国教会处境出发,谈谈如何从耶路撒冷大会借鉴有益经验,以解决当下问题。

首先,应当确立起在现实中教会会议对于信仰的权威性,此点非常重要。前几天在网上看到一则报道谈到公安部认定的十四个邪教组织,竟然有十二个是打着基督教的旗号活动或是从基督教派生出来的。为何会出现这种情况呢?其实从社会学的角度来说,异端邪教是对正常组织的一种反动。而正常组织的内部权威性在组织成员的心目中越高,则这种反动所造成的影响力就越小,而内部权威性越低,这种反动影响力就越大。

让我们仔细想想,中国教会改革开放后到现在,我们在信仰教义的问题上,除了在全国两会和省市级两会的规章中加入“信仰”的内容外,有没有明确确定异端、做出信仰和教义上公共的、集体的阐述呢?可能由于过去“彼此尊重团结”的原则被理解成了教会的联合只是外在的“联合礼拜”,而忽略了以集体和会议的方式做出信仰权威的公开宣告和判断。这无形之中反而降低了两会组织在信徒心中的权威性,对待某一观念是否正确、是否异端的判断停留在了个别教会个别牧师的层面,结果更导致教会立场不清、彼此观念冲突、对待异端无力。因此,有必要强调作为两会组织在信仰上的权威性,由教务会议做出相应的信仰和教义上的认定和判断。早期教会正是在实践中形成了共识:由普遍一致设定的宗教会议对所有人都有约束力。此外,上帝假世俗统治者之手去关注信仰的和解。只要此信仰为正统教会所解说。

其次,要强调教会治理的集体性、规范性和公开性。“教会的权威需要一致的同意。……从最初起,就有从十二使徒身上找到了自身的统一性的信徒的集体。(团契)”今天在中国教会,从耶路撒冷大会应该得到的借鉴就是,任何人,无论他有多大能力,多大贡献,如彼得、保罗、雅各等人,他们永远不得凌驾于集体之上,他们必须服从于整个教会集体的决定。与教会的集体保持一致。

此外,在教会治理的过程中,要最大限度的让信徒得以知道相应的规范,本着依法治国的大方向,落实到教会中自然就是依法依规治理教会。而规范的权威来自它公开的发布和有效的执行,就如同使徒耶路撒冷大会的决定一样。

最后,要对所处的社会文化环境表现出积极认同的适应性。马丁路德说:“基督徒应该谨慎的在良好的国家作良好的公民,使他们适合他们所处的环境。”教会若进入到一种文化当中,就应当先学习脱去旧有文化,就如早期教会脱去犹太文化的外衣;而穿上所在地文化,以更好地为基督做见证。比如在曲阜建的教堂,是否可以考虑如同宿州福音堂、广州光孝堂乃至大连北京街礼拜堂一样,带有中式风格色彩,就会抵消不少人的反感,为何一定要建造哥特式的教堂而徒树敌意呢?建筑本身是一种符号。而正如林治平教授指出:从本色化的角度来说,我们完全可以先借用一种文化中的符号,假以时日,或可产生符号的取代,而演变成新的意义。符号取代是本色化的结果,可惜在中国教会史上,传教者很少采用符号取代的方式。以至于至今一提基督教信仰,仍然自觉不自觉和西方文化看齐。这实在是我们值得反思和调整的。

综上所述,耶路撒冷大会对于今天自治的中国教会,如何处境化的适应社会文化,走出一条新路,仍然有着非常重要的借鉴意义。希望我们都能结合中国现实,仔细思考圣灵借着这次会议所给我们的启发,办好我们的教会。