今天跟团旅游时,导游在车上的一番话让我心里沉甸甸的。他说:“咱们团26个人,大家尽量别加陌生人微信,也别主动搭话——现在骗子太多,防人之心不可无。”他举了好几个例子:有人热心帮人提行李,结果被顺走钱包;有人和团友聊得投机,转头就被推荐高价保健品……导游说得实在,连我都忍不住点头——确实,现在连“对人好”都要先掂量三分,生怕被反问一句:“你图什么?”

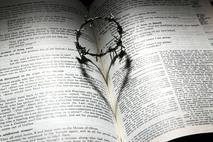

可话又说回来,这种“全员戒备”的氛围,总让我心里发堵。如果人与人之间只剩猜疑,连旅游团里都冷冰冰的,那活着还有什么意思?圣经里说“人心比万物都诡诈,坏到极处”(耶17:9),难道我们真的只能缩在壳里,用防备把自己裹成“刺猬”吗?

一、防备是本能,但爱是选择

导游的提醒没错——这世界有恶人,有陷阱,防人之心确实该有。但基督徒的特别之处,恰恰在于我们不止有“防备”这一种选择。圣经说:“你们要灵巧像蛇,驯良像鸽子。”蛇的灵巧,是懂得分辨环境、保护自己;鸽子的驯良,是哪怕身处险境,依然选择温柔待人。

团里有位阿姨主动帮年轻人搬行李,年轻人警惕地问:“您有什么事吗?”阿姨笑着摇头:“我就是看你搬得吃力,想搭把手。”年轻人愣了,后来一路和阿姨聊得特别开心。你看,防备没错,但爱可以“先跨出一步”——不是盲目信任,而是带着智慧去释放善意。哪怕被拒绝,至少我们活出了神的样式;若被接纳,可能就温暖了一颗冰冷的心。

二、“不害人”是底线,“主动爱”才是使命

导游说“别跟人讲话”,本质是教我们“不害人”——这没错,但基督徒的使命远不止于此。圣经教导我们要爱邻舍如同自己。邻舍是谁?可能是同团的陌生人,可能是路上擦肩而过的人,甚至可能是那个“看起来不像好人”的人。

我有个朋友是基督徒,有次在景区遇到一个卖手工艺品的老奶奶,一直拉着她推销。朋友没急着走,而是蹲下来和老奶奶聊天,发现她儿女不在身边,靠摆摊维持生计。朋友没买手工艺品,却买了老奶奶两瓶水,陪她坐了半小时。老奶奶红着眼眶说:“姑娘,你心真好。”朋友说:“不是我好,是神让我看见你的需要。”

你看,爱不需要“大动作”——一个微笑、一句问候、一杯水,都能成为黑暗里的光。我们防备的是“恶”,但不该防备“人”;我们警惕的是“陷阱”,但不该关闭“心门”。

三、在团队里,如何活出“爱的见证”?

回到咱们这个26人的团:大家来自五湖四海,素不相识,导游的提醒让气氛有点紧张。这时候,基督徒可以怎么做?

1、先观察,再行动:别急着“热情过头”,但也别完全冷漠。比如吃饭时主动问旁边的团友:“这个菜你尝过吗?挺好吃的。”看到有人拿行李吃力,说一句“需要帮忙吗?”。用小行动释放善意,不给对方压力。

2、守住边界,但保持温柔:如果有人过度热情(比如推销、借钱),可以礼貌拒绝:“谢谢,我不需要。”但别用讽刺或防备的语气;我们不害人,也不必用“刺”扎人。

3、用祷告代替评判:遇到让你不舒服的人,别急着想“他是不是骗子”,可以默默为他祷告:“主啊,求你保守他的心,也保守我的心,让我能看见你的美意。”

4、分享信仰,但别强加:如果团友问起你的“乐观”,可以简单说:“我信耶稣,他让我知道,哪怕世界不完美,我们也可以选择爱。”但别变成“传道大会”。爱需要吸引,不是说服。

最后:我们不是“完美的鸽子”,但可以“努力像鸽子”

说实话,要做到“灵巧像蛇,驯良像鸽子”很难。我有时也会因为怕被骗而冷脸,有时会因为被误解而委屈。但圣经说:“我们行善,不可丧志;若不灰心,到了时候就要收成。”

这个团只有几天,但我们的生命是一辈子的。哪怕这次旅行里,我们只能让一个人感受到“原来陌生人也可以这么温暖”,那也是值得的——因为那是神的爱,通过我们,流进了这个世界。

所以,别被防备的氛围困住。带着智慧,带着温柔,带着那颗愿意爱的心,去活出神要我们活出的样式吧。毕竟,这个世界已经够冷了,我们总得做点“暖”的事,不是吗?

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系广东一名牧师。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!