一、诗性叙事:跨越千年的文明对话

徐晓鸿牧师所著的《道圣符契 天下文明——中国古代诗歌与基督教》一经问世,便如同一泓清泉,缓缓注入中国基督教研究的广袤园地。这部以诗歌为脉络架构的著作,其意义远不止于单纯的学术文献,更像是一场跨越时空的灵性交流盛宴。书中精心收录的362首自唐至清代的诗歌,宛如散落于历史长河中的颗颗珍珠,经由作者凭借学养的深厚与信仰的热忱重新串联,生动展现出基督教与中国文化相互交融的绚丽图景。

中国,向来以诗的国度著称。诗,不仅是表达志向的媒介,承载着思想的重量,更是信仰的独特容器。从唐代景教碑上那“道圣符契,天下文明”的崇高颂赞,到吴历笔下“万国心倾十字奇”的壮阔意象,再到徐光启“立乾坤之主宰”的深邃哲思,这些诗句绝非简单的历史碎片,而是基督教信仰在华夏大地生根发芽的有力见证。作者巧妙地以诗证史,借史释道,将基督教的中国化历程置于诗歌这一微观视角之下,深刻揭示出一种“润物细无声”般潜移默化的文化融合过程。

1、诗歌:文明对话的独特媒介

诗歌在中国文化中承载着“兴观群怨”的多重功能,既是情感宣泄的出口,也是思想凝练的结晶。徐牧师在书中明确指出,基督教诗歌的创作并非简单的宣教行为,而是不同文化之间深度对话的产物。例如,唐代景教教士在翻译《圣经》时,巧妙借用佛教术语,以“阿罗诃”指代上帝,用“法王”比喻耶稣。这种策略性的语言转换,实际上是基督教信仰主动适应本土语境的体现。就像景教碑文中所写的“真常之道,妙而难名;圣人之德,玄通无迹”,既完整保留了基督教救赎教义的核心,又巧妙融入道家的“玄妙”意境,从而形成了一种别具一格的跨文化表达方式。

明代利玛窦的汉诗创作更是蕴含深意。他在《天主实义》中写道:“天地有真宰,阴阳无二理”,以儒家“天”的概念来阐释上帝的全能。这种做法不仅有效避免了文化冲突,更为基督教在中国的传播开辟了一条思想通道。这种“以儒释耶”的尝试,不仅仅是一种传教策略,更是一种文化谦卑的体现——信仰需要在与不同文化的对话中,寻找共通的“道”。

2、历史:信仰本土化的深刻足迹

《道圣符契》以朝代的更迭为线索,生动展现了基督教在中国传播过程中的起伏变迁。唐代景教的“寺满百城”与元代“佛郎国献天马”的盛景,充分彰显了基督教早期在中国所展现出的文化包容性;而明末清初传教士与士大夫之间的频繁互动,则呈现出信仰与理性相互碰撞所产生的思想火花。

以清代画家兼诗人吴历的《天学诗》系列为例,他巧妙地将天主教义融入山水意境之中。在《渡黄浦》一诗中,他写道:“潮大如山即衰矣,纷纷争渡去复来,歌杂悲啼橹声哀”。表面上看,此诗描绘的是渡江时的惊险场景,实则隐喻世俗名利如潮水般虚幻无常,唯有基督的救赎才是永恒的归宿。这种“以景喻道”的创作手法,既延续了中国山水诗含蓄委婉的传统,又赋予其深刻的神学内涵,堪称“诗性神学”的典范之作。

3、翻译的艺术:从佶屈聱牙到文质彬彬

作者在书中着重强调了诗歌翻译过程中的文化敏感性。早期景教文献,如《大秦景教三威蒙度赞》,由于直接音译叙利亚文颂词,读起来“佶屈聱牙,质木无文”。然而,到了明清时期,传教士所创作的汉诗逐渐变得“文质彬彬”,不仅完整保留了教义核心,还充分符合汉语的审美习惯。

以利玛窦的《畸人十篇》为例,他将《诗篇》23篇译为:“主为我牧,所需无缺。使我卧青草之地,领我到可安歇水边。”这种译法舍弃了希伯来诗歌的平行体结构,转而采用五言句式,通过“青草”“水边”等充满田园气息的意象,生动传递出“耶和华是牧者”所蕴含的温暖意境。这种翻译不仅仅是简单的语言转换,更是对文化意境的重新塑造。正如作者所指出的:若翻译仅仅追求字面的忠实,而忽略诗性的共鸣,那么真理便如同哑巴一般,难以传达其真正的意义。

二、神学启示:道成汉语的诗性表达

基督教的中国化,绝非简单的“翻译”或“移植”,而是“道成肉身”这一理念在本土的深度实践。徐牧师的研究揭示了这一过程所包含的双重维度:自上而下的启示与自下而上的回应。

1、启示的本地化:从术语到意象

基督教的核心教义,如“三位一体”“道成肉身”等,在汉语语境中面临着巨大的诠释难题。徐牧师通过深入分析历代诗歌,展示了传教士与中国文人如何以创造性的方式突破这一困境。

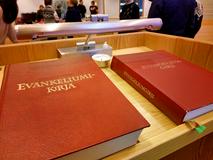

在唐代景教文献《大秦景教三威蒙度赞》中,“三威”指代圣父、圣子、圣灵,“蒙度”表示蒙恩得救。这种译法既完整保留了教义的完整性,又巧妙借用佛教“度化”的概念,增强了教义在本土文化中的亲和力。明末徐光启的《耶稣赞像》则更具突破性,其中“立乾坤之主宰,肇人物之根宗”一句,以儒家“乾坤”的哲学理念来诠释上帝的创世之功,成功将基督教的上帝观与中国传统宇宙论实现无缝对接。

清代诗人王徵的《靖节先生(归去来辞)》更是匠心独运:“痛已往之迷误,可仍蹈乎前非?爰洗身于圣水,更祓濯其裳衣。”此句巧妙化用陶渊明的归隐意象,将“洗身”赋予洗礼的属灵意义,既传承了古诗的意境,又为其注入全新的信仰内涵。

2、回应的诗性:从接受到创新

中国基督徒并非信仰的被动接受者,而是积极主动的诠释者。吴历的“天学诗”系列便是有力的证明。他在《圣学诗》中写道:“未化开天始问基,高悬判世指终期;一人血注五伤尽,万国心倾十字奇。”前两句以道家“开天”的思想意向来探讨创世之谜,后两句则直接指向基督受难与普世救赎,将东西方的宇宙观与救赎论巧妙融合。这种“以诗释经”的实践,既是对《诗篇》传统的呼应,也充分彰显了汉语神学独特的发展可能性——信仰的表达,可以兼具中国式的含蓄与磅礴。

3、冲突与融合:儒家伦理与基督教救赎

书中特别探讨了明末清初时期基督教与儒家思想的碰撞与交融。当利玛窦尝试以“孝道”来解释“爱上帝”时,儒生杨廷筠提出反问:“爱父母尚且不能,何以爱天上之父?”这种诘问促使传教士深入儒家伦理体系,努力寻找对话的切入点。徐光启在《辨学章疏》中提出“补儒易佛”的观点,认为基督教可以弥补儒家在超越维度上的不足,这一思路为基督教信仰的本土化提供了重要的理论框架。

而清初诗人张星曜的《天教明辨》则更具突破性:“儒言敬天,佛言拜佛,天教独言事天主——然敬天即敬天主也。”他将儒家“敬天”的传统与基督教的崇拜有机结合,创造出一种独特的“儒耶合一”神学。徐牧师对此评价道:这并非简单的妥协,而是在真理的光照下,对文化精髓的深度提炼。

三、文学镜像:雅俗之间的信仰张力

《道圣符契》的文学价值,体现在它深刻揭示了基督教诗歌与中国传统诗学之间的“张力之美”。在徐牧师的笔下,诗人们既展现出士大夫的高雅气质,又饱含着信徒对信仰的炽热情感。

1、雅与俗的精妙平衡

中国古典诗歌注重“温柔敦厚”的风格,而基督教信仰往往带有强烈的救赎激情。二者如何实现调和?书中收录的清代屈大均诗作提供了一个绝佳范例:“礼拜三巴寺,番官是法王;银钱么凤买,十字备圆方。”此诗描绘了澳门大三巴教堂的礼拜场景,以“银钱”“十字”等日常常见物象入诗,既保留了信仰的庄严肃穆,又增添了市井生活的烟火气息。这种“雅俗共赏”的表达方式,正是基督教本土化的成功实践——信仰并非高高在上,同样可以融入百姓的日常生活之中。

2、传统与现代的巧妙交织

清代诗人以“相片”入诗,发出“对面不解语,若隔山万重”(黄遵宪《今离别之三》)的感慨,将现代技术符号巧妙转化为信仰疏离的隐喻。这种古今交织的意象运用,既是对传统诗歌的大胆突破,也是对信仰在当时处境的敏锐洞察——在技术理性日益盛行的时代,灵性的相通依然需要跨越重重障碍。

3、诗学结构的创新突破:从线性叙事到救赎循环

中国古诗大多遵循“起承转合”的线性结构,而基督教诗歌常常蕴含“堕落—救赎”的循环叙事模式。徐牧师发现,清代的基督徒诗人开始尝试将这两种模式进行融合。例如,马相伯在《哀亡友》中写道:“尘世原如客旅,天堂方是家乡;今日暂别何伤,主恩永世不忘。”前两句承接古诗“人生如寄”的主题,后两句则突然转向基督教末世论,实现了叙事的跳跃与升华。这种结构上的创新,使诗歌既契合传统审美习惯,又成功传递出信仰的超越性。

四、当代回响:从诗篇到实践的信仰之路

《道圣符契》的价值不仅在于对历史的深入挖掘,更在于对当下的深刻启迪。编著者通过诗歌所揭示的“对话伦理”,为当代基督徒提供了三重实践指引。

1、文化自觉:在传统中探寻信仰的根源

基督教的中国化需要具备“以道观之”的智慧。如今的教会若一味模仿西方礼仪,或者固守“原教旨主义”,就可能会切断信仰与本土文化的紧密联系。书中明代传教士的“合儒”策略值得我们借鉴:利玛窦身着儒服、研读四书,这并非是一种妥协,而是以尊重为前提的积极对话。当代基督徒同样可以从书法、戏曲、诗词等传统艺术形式中汲取丰富养分,让“道”在汉语文化的土壤中茁壮成长、开花结果。

2、创造性转化:为信仰赋予文化的外衣

吴历的“天学诗”充分证明,信仰的本土化需要进行创造性转化。如今的教会音乐不必局限于西方圣诗,可以融入古琴、昆曲等传统音乐元素;圣经诠释也可借鉴《道德经》中“道可道,非常道”,以东方独特的思维方式阐释救赎的奥秘。这种转化并非是对真理的“稀释”,而是让真理以一种更贴近中国人文化心理的方式呈现出来。

3、政教和谐:在爱中践行双重使命

正如书中所述,“政教和谐”并非妥协,而是在爱中“各尽其职”。政府应当保障公民的信仰自由,而教会则应以真理为指引,积极服务社会。徐光启在明末时期,既是朝廷的重要官员,又是虔诚的信徒。他以科学精神翻译《几何原本》,同时以儒家伦理诠释基督教义,充分展现了信仰与责任的平衡。如今的中国教会也应如此,既要成为“世上的光”,又要用实际行动见证“爱邻舍”的诫命。

4、跨代传承:青年基督徒的文化使命

书中特别提及,许多基督教诗歌的创作者是青年文人。例如,清代的王徵在二十余岁时便写下“自非梦来往,密意何由通”这样富有灵性的诗篇。这提醒着当代的青年信徒,基督教的中国化并非只是老一辈的责任,而是需要每一代人用当代的语言重新诠释信仰。在社交媒体时代,“短视频布道”“网络查经”等新兴方式,何尝不是新时代的“天学诗”呢?

五、反思:本土化进程中的潜在隐忧

尽管《道圣符契》充满了积极乐观的态度,但也清醒地认识到基督教中国化进程中存在的潜在危机。

1、过度适应的陷阱

明末时期,部分传教士为迎合士大夫的趣味,将基督教义过度儒学化,导致“上帝”被简化为单纯的道德监督者,“救赎”也沦为修身养性的手段。这种“去超验化”的倾向,在当今依然存在。当教会过分强调“社会服务”,而忽视福音核心时,信仰就有可能沦为道德主义。

2、文化优越感的阴霾

书中收录的某些清代诗歌,如“番夷虽陋亦知天”(叶向高),隐约透露出“中华文明优越论”的思想。文化自信固然是应有之义,但这种心态如果渗透到神学领域,可能会导致排他性的自嗨式的文化自负。徐牧师提醒道:真正的对话,需要双方放下文明的包袱,在真理面前共同谦卑俯伏。

3、历史断裂的挑战

20世纪的政治动荡使得基督教本土化进程被迫中断,许多传统实践被人们遗忘。如今的教会在重建中国化神学时,常常陷入“无根状态”——既与传统疏离,又未能真正融入现代社会。

徐牧师呼吁:我们需要一场记忆的复兴,让历史的智慧照亮我们前行的道路。

诚然如此,面向未来,不意味着忘记过去。

六、“旧瓶新酒”,抑或“新瓶新酒”?

主耶稣曾说:“没有人把新酒装在旧皮袋里”(参太9:17)。粗粗一看,历代基督教古体诗词在形式上似乎存在“旧瓶新酒”的创作方式。但我们得慎重对待民族文化现象。

“新酒”的比喻象征耶稣带来的福音——一种颠覆传统律法主义、强调恩典与内在生命的信仰。“旧皮袋”指犹太教的传统宗教框架(如律法礼仪、祭司制度等),其结构固化,无法承载新酒的“发酵”力量。耶稣显然并非否定犹太教“母亲”,而是指出形式主义对生命更新的束缚。新酒需要与之匹配的“新皮袋”,即适应福音本质的表达形式。

基督教中国化需区分“福音本质”与“西方化形式”。例如,西方礼拜仪式、教会治理模式是否等同于基督教本身?一面,要避免因过度适应本土文化(如儒家伦理、民间信仰)而稀释福音的核心(如罪与救赎、十字架的意义);一面,基督教普世真理如何在中国语境中被本土化诠释?需警惕两种极端。过度信仰工具化,或过度民间化导致信仰庸俗化,都不是纯正的基督教。

在历史上,典型的如明末清初的“礼仪之争”。利玛窦的“文化适应策略”因梵蒂冈的僵化教条而失败,这是“旧皮袋”对福音传播的阻碍。在当代,非建制化信仰群体也要思考如何避免陷入“反体制旧皮袋”和“商业化新危机”。

《道圣符契 天下文明》既是一部“诗性的神学”著作,也是一部“神学的诗学”佳作。它让我们看到,信仰与文化的融合,既需要学者严谨的考据功夫,更需要诗人敏锐的心灵感知。它更表明,当“新酒”以谦卑的姿态注入“旧瓶”时,也能酿造出独特而馥郁的芬芳。

中国基督徒若能以“新酒”的变革力量,既批判文化中的功利主义、个人崇拜,又彰显爱、公义与盼望,或可成为社会更新的积极力量。当上帝的真理与华夏传统文明相遇,天下便在诗篇的引领下,逐渐趋向光明之境。

参考资料:

徐晓鸿《道圣符契 天下文明——中国古代诗歌与基督教》,宗教文化出版社2021年版

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系浙江一名基督徒。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!