“南京沦陷后的寒冬,一首名为《南京难民合唱曲》的歌曲在南京安全区传唱开来。这首歌由美籍传教士詹姆斯·麦卡伦创作,因其歌词中反复吟唱‘渴望用蚕豆做早餐、蚕豆做午餐、蚕豆做晚餐……’,被难民们亲切地称为《蚕豆歌》。它不仅是一首歌曲,更是那段黑暗岁月中难民的生存写照与外籍人士无私救助的见证。”

这是“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆”的一段解说词,这里告诉我们两个关键词:美国基督教传教士詹姆斯·麦卡伦牧师、《南京难民合唱曲》。

下面我们就来简单地追忆当年在日寇铁蹄践踏下的南京城以拉贝为首的那些外籍爱心人士,包括麦卡伦牧师,他们是如何来保护和拯救中国难民的事迹。麦卡伦牧师是一位在南京大屠杀时的爱心使者。

在惨无人道的日寇南京大屠杀期间,外侨保护、救济中国难民的机构主要是国际委员会。而这一组织的发起者和其中的强有力的官员及成员是外国的传教士。大屠杀期间实行拯救工作的另一重要组织是国际红十字会南京分会,该组织的主席、秘书都是美国传教士。在南京大屠杀期间的拯救工作中,传教士实际是居于非常重要的、不可替代的地位和作用。这里我们对其中当时在南京任职的美国传教士麦卡伦牧师生平及在大屠杀期间的主要活动做简略的介绍,不忘他秉承神爱世人的宗旨所做的一系列的、对中国人民友好的,慈爱的治病救人爱心使者的工作。

麦卡伦(James H.MaCallum),1893年11月19日生于美国华盛顿州奥林匹亚。他于1917年完成在俄勒冈大学(the University of Oregon)的本科学业,1921年在耶鲁神学院获神学学士学位,同年受基督会派遣来华。1921年他与爱娃·安德逊(Eva Anderson)结婚后随即前往中国。他在中国的工作集中于教会行政工作,并曾以教会官员的身份游历安徽 、江西的广大地区。

南京沦陷前夕,麦卡伦成为金陵大学医院(今鼓楼医院)的负责人。他在南京大屠杀期间不顾个人安慰、舍生忘死,做出了诸多救治、保护中国难民的贡献,主要有五个方面。

一、主张、参与建立南京国际安全区

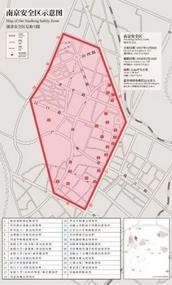

1937年11月,侵华日军逼近南京时,金陵大学附属医院的大部分医生、护士和工作人员已经随国民政府西迁,躲避战乱。医院所剩的医护人员人手严重不足。麦卡伦没有撤离南京,而是坚守在南京城,和那些留下的医护人员一起驻守医院。在南京大屠杀期间他和其他国际友人一直在为保护难民四处奔走,后来,詹姆斯·麦卡伦在南京大屠杀期间担任南京鼓楼医院的院长,负责鼓楼医院的事务处理、粮食输送和伤病员接送,这是一个在战争中风险极大、甚至要付出生命的“官儿”。然而麦卡伦毫无怨言和惧怕,他和其他留守的外籍人士意识到日寇必将对中国人施暴,许多居民无处可逃、非常危急。于是决定为给来不及撤退的中国难民提供避难所,决定仿照上海南市安全区的模式建立一个“南京安全区”。“南京国际安全区”位于宁海路5号,德国西门子洋行驻南京代表约翰·拉贝任主席。1938年7月到次年4月,麦卡伦出任南京安全区国际委员会财务主管;1942年归国休假;1945年返回中国,以差会秘书的身份在南京从事重建工作。

南京安全区最多时收容了25万余名中国难民,为他们提供了避难场所;国际委员会成员们努力为难民提供食物、水、取暖煤炭等生活必需品;国际委员会成员冒着生命危险,多次向日本使馆及日军当局提出抗议,要求按国际惯例对安全区予以保护。

二、利用医院保护医护人员和难民

麦卡伦当时担任金陵大学医院总务长。南京沦陷前夕,麦卡伦成为金陵大学医院的负责人。南京大屠杀期间,他要保证医院水、电、药品、器械及300人的食品供应。每天忙着为医院运粮、煤,还要用救护车接送病人回家。任何人离开医院都必须有一个外国人陪同,以防倭寇。很多人无处可去,没钱也没衣服,只好把他们留在医院。几乎每隔一天,麦卡伦都要开着救护车出去收购白菜、大米和其他食物。他常在医院值守,保护那里的病人和护士。他驾驶救护车在南京城内来回奔忙,为难民寻找食物及其他生活必需品,保障难民在运送途中的安全。张纯如在《南京大屠杀——第二次世界大战中被遗忘的大浩劫》中写道,麦卡伦在开车送病人回家时,为保持清醒常常拿冷毛巾擦脸,甚至咬舌头直到出血。

南京大屠杀期间,他常在大学医院过夜,以便保护那里的病人和护士,为了阻止日军暴行、保护中国难民的生命财产,他在大屠杀期间忙得不可开交,在与凶残的日本十兵展开斗争的过程中,他的生命安全常常受到威胁。曾经有一次,他被两名闯入医院的日本兵用刺刀刺伤了脖子。因此著名的拉贝在日记中称他为“几乎被日本人刺死的神秘老牧师“。

三、为难民提供食物

南京沦陷后,侵华日军封锁粮米供应,鼓楼医院的食物越来越紧缺。1938年1月中旬,南京的食品价格飞涨,即使这样也很难再买到食品。1938年1月中旬,南京的食品价格飞涨,一只明代的青花瓷瓶一元钱,可一只母鸡却要两元钱!

尽管南京安全区国际委员会全力救助难民,但面对每天大批难民的涌入,安全区内储备的食品根本没法维持下去,数十万难民陷入了困境中。

屋漏偏逢连夜雨,就在食物如此紧缺时,由于居住环境和卫生状况的恶劣,加之长期的饥饿,导致难民们身体素质每况愈下,抵抗力弱,由真菌引发的脚气病也开始蔓延开来。

脚气病,学名维生素 B1(硫胺素)缺乏病,是常见的营养素缺乏病之一。医生建议用蚕豆作为预防食品,因为蚕豆富含维生素和矿物质,有助于增强免疫力 、维持健康。一个成年人一天最少需要1800大卡热量,相当于2.9公斤蚕豆。可当时难民们吃饭都成问题,该去哪里找蚕豆呢?

此时,外籍爱心人士在上海募集到100吨蚕豆,准备运往南京。然而由于日寇的阻挠,这100吨蚕豆辗转两个多月才运到南京。难民们又唱起了“我要蚕豆”。詹姆斯·麦卡伦牧师负责将这些蚕豆从上海运到南京,因此他被称为“粮食运送大使”,为难民提供了重要的食物来源。

四、记录日军暴行

麦卡伦目睹了侵华日军的累累暴行,他不断地将这些暴行通过日记和书信的形式告诉自己的妻子和朋友。这些日记和书信,成为了战后审判侵华日军滔天罪行的铁证。美国基督教联合会档案馆管理员雪莉·雅克布说:“麦卡伦主要在医院工作,在读他的日记时我发现上面关于入院伤员的记述,是我看过的最细节化的文字资料。”

他于1937年12月19日至1938年1月15日期间给家人的日记、信件,在东京日本战犯审判时曾作为南京大屠杀证词。1995年在上海发现麦卡伦日记的副本,随即以中文翻译出版。

1951年,麦卡伦回国。此后,在接受口述历史采访的时候,他仍能清晰地回忆起南京大屠杀那段日子,声明自己对事态很了解,亲眼目睹了很多男人被杀害。

在1970年11月,麦卡伦被邀请参加一个在中国的传教士的口述历史项目时,他回忆道:“我看见有超过2000—2500的男性在城外被处决。哪怕我们有万分之一的可能,我们都要把幸存者带回医院。我是鼓楼医院的事务员,同时也负责和日本人的洽谈工作。我总是开着救护车出门,所以我非常了解那段时间发生的任何事。在那一段时间里,有成千上万善良的男性,女性因为各种理由而被杀害。”

五、创作《蚕豆歌》,在给予难民精神鼓励的同时把福音传了出去

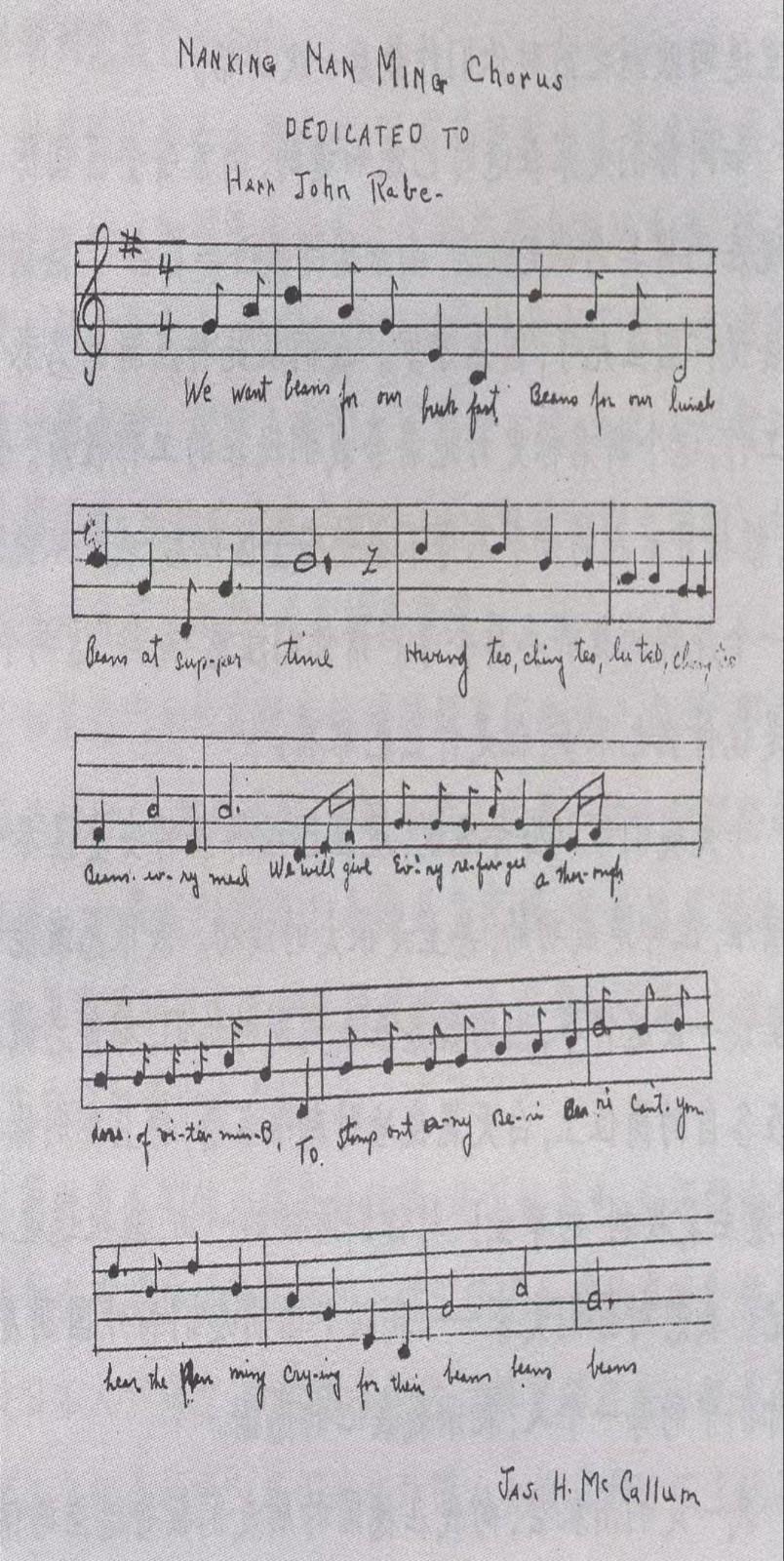

为了表达对国际社会的谢意,麦卡伦写下了《南京难民合唱曲》,即当时人们熟知的《蚕豆歌》。约翰·拉贝在日记中写道:“我缺少音乐才能多么遗憾。麦卡伦牧师先生为表示对我的敬意谱写了一首《南京难民合唱曲》,还为此写了歌词:‘We want beans for our breakfast,beans for our lunch……’(渴望用蚕豆做早餐,蚕豆做午餐……)我一点都不知道,在这个几乎被日本人刺死的神秘老牧师身上有那么多的幽默。”

以下是歌词一些内容(不是全文):

蚕豆,蚕豆,蚕豆,

蚕豆,蚕豆,蚕豆,

蚕豆,蚕豆,蚕豆,

蚕豆,蚕豆,蚕豆。

我们感谢神,

从上海运来蚕豆,

蚕豆,蚕豆,蚕豆,

蚕豆,蚕豆,蚕豆。

蚕豆,蚕豆,蚕豆,

蚕豆,蚕豆,蚕豆,

蚕豆,蚕豆,蚕豆,

蚕豆,蚕豆,蚕豆。

我们感谢神,

从上海运来蚕豆,

蚕豆,蚕豆,蚕豆,

蚕豆,蚕豆,蚕豆。

渴望蚕豆做早餐,

蚕豆做午餐,

蚕豆做晚餐。

豌豆蚕豆绿豆蚕豆,

顿顿豆豆。

供给每个难民足够的维他命营养,

扑灭所有的脚气、脚气。

难道没听到难民在哭喊,

渴求蚕豆、蚕豆豆。

《蚕豆歌》之所以得名,是因为这首歌的歌词反映了难民们对蚕豆的渴望和依赖。《南京难民合唱曲》这首歌被难民们亲切地称为《蚕豆歌》就是因为蚕豆。歌词中反复提到“渴望用蚕豆做早餐,蚕豆做午餐,蚕豆做晚餐……”,歌词用“蚕豆”贯穿三餐,凸显难民对基本生存、对食物的渴望和对生存的希望。因此,这首歌的名字与蚕豆密切相关,但并非是因为上海居民送来的蚕豆,而是因为蚕豆在当时成为了当时难民们在基督的慈爱保护下生存的希望和精神寄托,就如同以色列在苦难时期上帝所赐的吗哪。这首歌曲被称之为:“希望之声,是苦难中的慰藉。”

《蚕豆歌》是南京大屠杀期间麦卡伦牧师等国际人道主义援助的象征,现陈列于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,并通过“音乐树”等装置向参观者播放。只是可惜《蚕豆歌》的中文歌词并未完整保留,但部分歌词片段可从相关文献和纪念馆资料中复原。比如《拉贝日记》等,近年来,在南京和平徒步活动中,《蚕豆歌》的曲子常被演奏,以纪念麦卡伦等国际友人的无私、无畏的奉献和贡献;央视节目《抗战影像志 1937悲歌南京》:节目中使用了《蚕豆歌》作为背景音乐,可见其历史意义和地位。

“87年过去了,《南京难民合唱曲》依然在纪念馆史料陈列厅内、在和平广场大枫杨树下回响,它被南京人民传唱至今。当你参观至大枫杨树下,坐在它的南侧写有‘生命之力’的凳子上,面对着新生长出来的漫山遍野的紫金草嫩芽,请听一听。它不仅是历史的见证,更是对和平的呼唤。”(侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆解说词)

南京没有忘记、中国没有忘记。除了在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内有一棵被称为“会唱歌的树”。坐在树南面的座椅上,可以听到《南京难民合唱曲》外,这棵树的音响装置通过定向传导技术播放歌曲,结合南面的紫金草花海,营造沉浸式体验;在国家公祭日、烛光祭等活动中,紫金草艺术团的童声合唱团曾多次演唱这首歌。

当我在网络听到中央电视台播放的《抗战影像志 1937悲歌南京》背景音乐《蚕豆歌》的时候、当我在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的微信公众号上听麦卡伦创作的《蚕豆歌》音乐的时候、看到镜头前当年南京难民的镜头的时候,当我听到主持人用低沉的声音介绍“这是美国牧师麦卡伦……”的时候,那《蚕豆歌》在悲壮的基调中缓缓响起,低沉的乐曲仿佛在低声呜咽,诉说着无尽的悲伤与无奈,而那激昂的、有管风琴和钢琴独奏的旋律却又好像一把利剑,划破黑暗,展现出一种不屈不挠的勇气和力量,彰显了基督的慈爱垂顾和基督徒奋不顾身的身影,让人心潮澎湃,久久难以忘怀,我不禁流泪满面。我反复听了、看了三遍,每次都很受感动。亲爱的弟兄姊妹,亲爱的读者:有时间在网络听一听、看一看。央视13频道和侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的微信公众号的这一纪录片吧!这就是麦卡伦、永远不会被中国人民忘记的上帝爱的使者麦卡伦牧师!

“今天,当我们重温这首歌时,不仅要铭记那段黑暗岁月,更要感恩那些在危难中伸出援手的外籍人士。他们的无私与大爱,跨越国界,照亮了人性的光辉。”(侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆解说词)

“耶和华啊,你的慈爱上及诸天;你的信实达到穹苍。”让我们记住、不要忘记当年在那中国人民,包括南京人民遭受日寇蹂躏的苦难的时候,外国友人包括基督教的传道人,给予我们同胞的帮助和拯救,就像麦卡伦牧师一样,他们是上帝派来的施行保护、拯救,爱心的使者,因为他是基督徒、是牧师,他以“不要怕、只要信!”的大无畏献身精神使基督的福音刻在了国人受难时的心上、刻在那段历史的丰碑上。

詹姆斯·麦卡伦牧师,历史不会忘记你、中国人不会忘记你!神记念你的一切爱心,悦纳你以自己的身家性命所奉献的燔祭,你用言行荣耀了三一的真神上帝!我们今天回顾当年为南京受难同胞甘心乐意作出牺牲和奉献的外国基督教传教士。

央视13频道播放麦卡伦的事迹的最后,字幕中显示: “为了不能忘却的纪念”。那我们今天就也以以此作为分享的结束语吧:为了不能忘却的纪念!

(本文作者为福音时报特约撰稿人。特此说明:本文中的照片均来自于侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆微信公众号。)