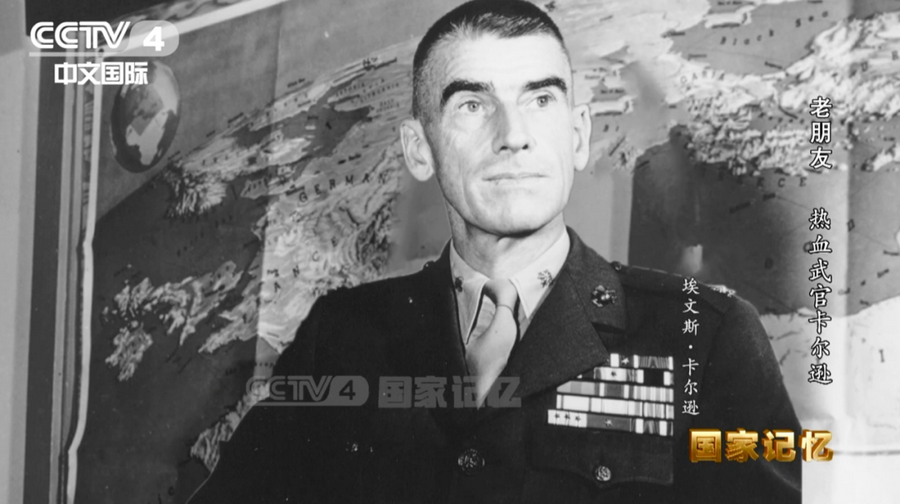

抗日战争时期,美国人埃文斯·福代斯·卡尔逊(Evans Fordyce Carlson)是一位极具传奇色彩、对中国抗战产生过重要影响的美国海军陆战队军官。他与中国有着很深的情结,创造了四个第一:是第一位深入中国共产党敌后抗日根据地考察的美国现役军人;是第一位与延安亲密接触的基督徒美军军官;第一位向时任美国总统罗斯福直接以书信形式汇报中国抗日战场情况的美国人;是第一位将八路军的游击战经验带回美国,在太平洋战争中加以运用,成为美军“游击战之父”的人。

一、身份与来华背景

卡尔逊,1896年2月26日出生在美国一个基督教公理会(Congregational Christian Church,是美国基督教新教的一个教会组织,以加尔文神学思想为基础,但对信条持灵活、宽容态度,尊重个人对圣经的不同理解,重视个人的理性和信仰自由)牧师的家庭,高中辍学,16岁参军。

第一次世界大战斯间,卡尔逊在法国的战斗中负伤并被授予紫心(Purple Heart)勋章。紫心勋章最早由乔治·华盛顿(Ceocge Washington)将军设立,专门授予作战中负伤的军人,也可授予阵亡者的亲属。尽管这枚勋章级别不高,但它标志着勇敢无畏思和自我牺牲精神,在美国人心中占有崇高的地位。

卡尔逊是一位资历比较深的美国外交家和军事家,他一生曾多次来到中国。1927年2月,卡尔逊随同美国海军第四战队第一次到中国。6个月后,战队新组建了情报部,卡尔逊成为情报官。由此,卡尔逊学会了观察政治发展的动向,逐步拥有了自己的政治思统,尤共对中国问题产生了特别浓厚的兴趣。1929年6月,作为海军上将马克·L.布里斯多(Mark L Bristol)的参谋成员,卡尔逊随同参加了孙中山先生的葬礼,同年9月回国。

1933年,卡尔逊第三次到中国,在北平美国公使馆卫队当副官,并负负责编《公使馆卫队新闻》(Legation Guard Nezs)。1935 年离开中国。

回国后的卡尔逊成为查尔斯·H.莱曼(Charles H.Lyman)家的随从参谋。他在工作之余一边整理有关中国人的资料,一边在职进修华盛顿大学的国际法和国际关系课程。1935年秋天,卡尔逊受命到佐治亚州的温泉公馆组织一支海军陆战分遣队,负责保卫罗斯福总统的安全。由此,卡尔逊与罗斯福相识并建立起了私人友谊。

1937年,想成为中国问题专家的卡尔逊希望到中国进修语言,请求得到批准。临行前卡尔逊接到罗斯福总统的指令,希望卡尔逊直接向他报告有关中国的最真实状况。7月31日,卡尔逊乘船离开西雅图,开始了他的第四次中国之旅。

12月10日,在八路军派来的向导、翻译和警卫人员的陪同下,卡尔逊离开西安向山西进发。5天后,他们来到了山西洪洞县附近的八路军总部。朱德总司令亲自到院门口迎接卡尔逊一行。经作家周立波翻译,他们进行了亲切的交谈。“你是访问我们军队的第一位外国军官。”朱德亲切地说,“我们很高兴接待你,你想看些什么呢?”卡尔逊回答说:“希望与八路军一起生活、行军甚至战斗,了解八路军的游击战术,还想知道一些指导你们士兵行为的准则等。”朱德爽快地笑着说:“那好,你可以接触我们的战士和干部,向他们提出你想知道的所有问题。”(抗日战争记念网:《第一位访问中共敌后抗日根据地的外国军官》2020-04-14 来源:人民网)

此后,卡尔逊用了近乎半个月的时间,走遍了整个八路军总部,与朱德总司令、任弼时政委、左权副参谋长等八路军领导人多次交谈,深入八路军各营、连、排、班,同普通士兵交流,并见到了他的美国同胞、著名作家史沬特莱。在此期间,卡尔逊向朱德、任弼时、左权以及史沬特莱提出了各种问题,都得到了圆满的回答。这种开诚布公的谈话使卡尔逊兴奋,令他鼓舞,他仿佛看到了一个全新的世界和中国光明的未来。

1940年,卡尔逊陪同路易·艾黎(Rewi Alley,新西兰人,是中国人民熟知并尊敬的国际友人之一,在中国生活、工作了整整60年,为中国的民族独立、抗战事业和教育发展作出了巨大贡献)进行了9省的考察和旅行,主要目的是视察工业合作社。他还访问了新四军控制的安徽南部地区。共产党人开始长征,一些游击队留了下来,两年后这些游击队集聚起来成立了新四军,发展成为一支20万人的队伍,给日本侵略者造成了很大的困扰。

卡尔逊对新四军的观察发表在1941年1月15日香港出版的《中国保卫同盟》通信上,题目是:《关于新四军》。

二、与中共和八路军的友好接触

1937年8月18日,卡尔逊抵达上海,淞沪抗战鏖战正酣。由于时局变化,卡尔逊被迫放弃原先的计划,转入了战地考察。11月19日,卡尔逊离开被日军占领的上海,启程前往山西考察。1937年12月中旬至1938年2月中下旬,卡尔逊在山西通过两个多月与八路军的接触,见到了朱德、任弼时、彭德怀、聂荣臻、左权等中共领导人,看到了中国抗日战争中一支强悍生力军最真实的一面。3 月下旬,卡尔逊又前往徐州和台儿庄前线,拜访了李宗仁、白崇禧、孙连仲和守卫台儿庄的池峰城、田镇南等将领,听取了战况介绍,观察了前线的战略战术。后来,卡尔逊在八路军西安办事处见到了中国共产党的领导人之一林伯渠,并在林老的安排下于5月初到达延安,成为第一个,也是1944年7月美军驻延安观察组之前唯一访问过延安的美国官员。

1938年5月5日,毛泽东主席在延安窑洞中会见了卡尔逊,卡尔逊在日记中作了这样的描述:“我走进屋子,面对着的是一位高大的人。他那狮子似的头,主宰着健壮的体魄,又长又厚的黑发从中间分开,随便地向后梳着,一双和蔼的眼睛望着我,一副幻想家的容颜。”“欢迎你,”毛泽东热情地握着他的手说,“听说你跟我们的部队跑了很多地方,我很高兴能在这里欢迎你。”他们二人在一张桌子两边对面相坐,警卫员送来茶水和花生,他们一直谈到次日凌晨,内容主要是对当前形势的分析和对中国未来的预言。毛泽东指出:“中国像一个能盛一加仑的细颈瓶,而日本灌进了半品脱水。日本兵力不足,无法占领整个中国。只要中国人民决心继续抵抗,日本就无法用政治手段控制中国。”谈到日美关系和欧洲局势时,毛泽东说:“日本和美国总有一天会打起来的,英国人决不会因德国入侵捷克斯洛伐克而向希特勒宣战。” 毛泽东向卡尔逊讲述了中共关于抗战和建立新中国的主张: 我们希望目前同国民党的协定能持续下去,建立一个真正民主的两党政府。我们认为,银行、矿山、交通应该国有。应发展生产者和消费者合作社,我们赞成鼓励私有企业。最后,我们认为,中国应同一切愿意在平等基础上对待我们的国家建立和保持友好关系。

毛泽东同时分析了美日关系未来走势、欧洲局势和对日斗争的态势,对国际形势的判断依据和处置态度,也改写了卡尔逊后来的人生轨迹。此后的形势发展和事实都证明了毛泽东的预言。毛泽东也向卡尔逊阐述了中国共产党的抗日政策和战后目标及发展。他最后呼吁国际进步力量援助中国抗日战争,希望美国政府制裁日本,而不要向其出售军用物资。通过这次会谈,卡尔逊对毛泽东留下了难忘的印象。

毛泽东的睿智给卡尔逊留下了深刻的印象:,他说:“这是一位谦虚的、和善的、寂寞的天才,在黑沉沉的夜里在这里奋斗着,为他的人民寻求和平的公正的生活。” (参见“共产党员网”)

毛泽东还专门致信卡尔逊,全文如下:

卡尔逊先生:

多谢你送的烟!

现有一文艺工作团5个人与先生同行,先生的工作可从他们到些便利,他们的工作也请先生给予可能的助力。主任刘白羽先生来见,请接洽,你要的翻译也由刘先生负责物色。

敬礼!

这封书信是1938年5月初卡尔逊在延安与毛泽东长谈后,毛泽东致信他,介绍刘白羽、欧阳山尊、汪洋、林山和金肇野5位文艺青年作为同伴前往内蒙古前线考察。

在内蒙古之行,他们见到了马占山、傅作义、邓宝珊、高双城等抗日将领。后来,卡尔逊分别在冀中、冀南访问了中共吕正操和徐向前的部队。

美国著名记者、作家,首个采访红色中国的西方记者埃德加·斯诺(Edgar Snow,1905年7月19日—1972年2月15日)在《卡尔逊对未来的一瞥》中说:共产党人并没有减弱卡尔逊对美国原则的信仰,但是共产党军队的训练教育方法、自我牺牲精神,以及指挥官高尚的道德品质和精明能干的特质给他留下了深刻的印象。在中国的其他美国军事观察家都讥笑他的这种热情。特别使他们受不了的是,他认为任何一个中国人都有我们可以学习的长处。可是在高层领导中,却有一位对他的言论极感兴趣的人。他写了机密的报告专送白宫供那位很有兴致的总统参阅。3年之后,罗斯福支持卡尔逊提出的计划:建立海军陆战队近战兵这样一种独特组织。卡尔逊在计划中把斯巴达式的体育锻炼制度同他在八路军中体验到的官兵一致的战友关系结合在一起。

三、深入敌后,考察八路军

卡尔逊不满足于仅了解正面战场,他更关注中国共产党领导的敌后抗战。1937年12月,他抵达山西洪洞县八路军总部,受到朱德总司令接见,成为首位深入敌后根据地的西方军官。此后,他在八路军护送下,行程超过8000里,遍访延安、晋察冀、晋西北、晋冀豫、山东等抗日根据地,会见了毛泽东、邓小平、贺龙、聂荣臻、徐向前等中共领导人。

卡尔逊对八路军的游击战术、政治工作、官兵一致、军民团结等印象深刻,尤其赞赏其“思想教育”与“集体主义”精神。他在信中写道:“八路军是中国抗日战争中新的潜力”,并认为“对日本的现代化战争机器的挑战,这里就是答案”。

1938年3月23日,卡尔逊在计划中写到:此次中国西北之行有四个主要目的:

第一,为了获取第一手资料,为中国共产党及其武装力量即八路军做一定程度的评估,或许他们对中国未来的影响值期待;

第二,为了获取八路军在抗日过程中使用的“游击”战术信息;

第三,为了获取日军组织策略和作战质量的信息;

第四,为了获取中苏西北交通线的信息。

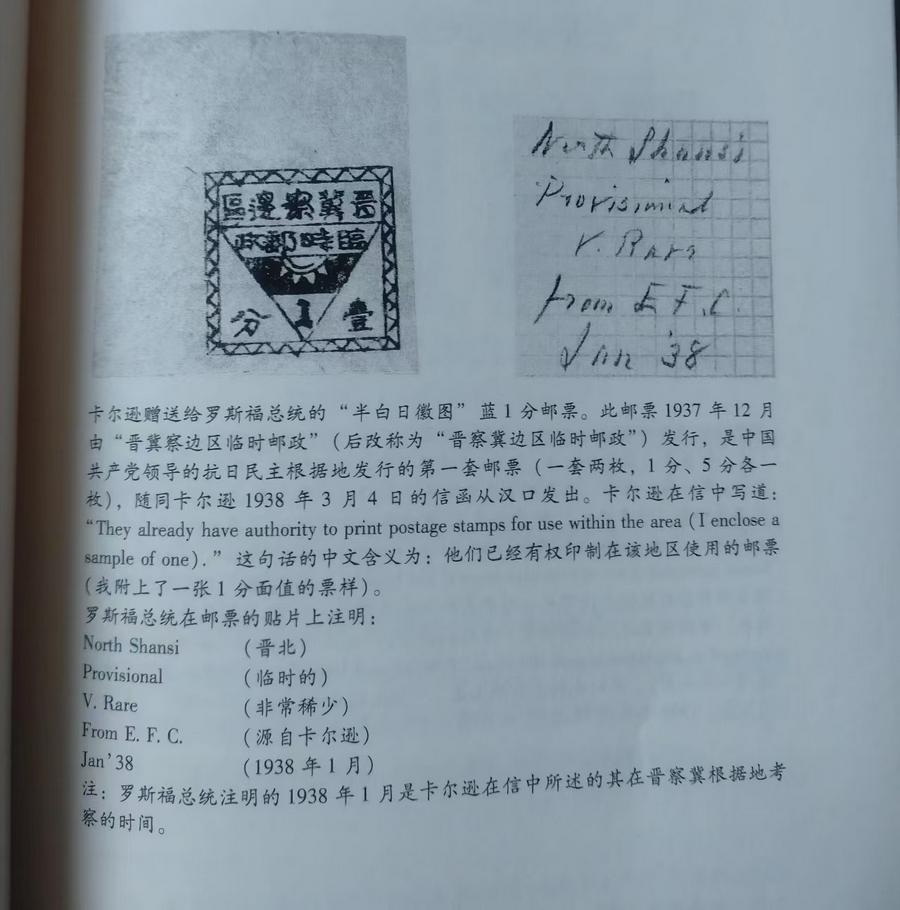

卡尔逊在考察期间购买了八路军发行的救亡债券,支持边区财政,并将部分债券寄回美国兑换美金,捐给中国伤兵医药救济基金。他多次向罗斯福总统和美国国内发回报告,揭露日军暴行,宣传中国共产党和八路军的抗战实情,甚至因此遭到美国军方的质疑与排斥,但他始终坚持立场。

当时的美国总统罗斯福很器重卡尔逊,多次给卡尔逊写信,下面展示的是第三封信。

加利福尼亚埃斯康迪多,R.F.D.2号路353E邮箱

埃文思·福·卡尔逊中校

亲爱的埃文思:

我很高兴看到这几封信。看起来重庆的情况有点儿好转,我希望并祈祷所谓共产党人的局面真的有所改进。

注意保重你的手臂。希望早日见到你。

祝你好。

你忠实的富兰克林·德拉诺·罗斯福

1944年11月15日

四、回国参战,运用八路军经验

1938年年底,美国海军部部分人对卡尔逊同情中国共产党和八路军的言论表示不满,禁止他在报刊上和公开场合发表相关言论,为此,卡尔逊向海军部提出辞呈,被迫暂时中止了他的军旅生涯。此后,卡尔西潜心写作和演讲,发表了一系列有关中国和中国抗日战争的文章和著作,其中最为重要的是《中国的军队》(The Chinese Ary:Its0r ganization and MlitaryLficiencv)和《中国的双星》(Twin Stars of China)两本书。

1940年,埃文斯·卡尔逊第四次来到中国,与新西兰友人路易·艾黎(Rewi Alley)一起,历时三个月,考察了中国南方9个省份的“工合”运动,行程超过6440公里,视察了约600个工业合作社及相关工厂。这次考察的重点之一是深入皖南新四军控制区,了解当地“工合”组织如何在敌后坚持生产、支援抗战。

在皖南期间,卡尔逊与艾黎不仅考察了茂林等地的“工合”事务所,还会见了新四军领导人,并在返回途中与刘少奇进行了长谈。他们看到,尽管条件艰苦,新四军地区的工业合作社依然组织有序,生产纺织品、纸张、肥皂、军火等军需民用物资,体现了高度的合作精神与自给能力。

卡尔逊对新四军的印象极为深刻。他指出,新四军士兵虽食物不足、缺医少药,但纪律严明、精神饱满,军装整洁,展现出高度的组织性和群众支持。他认为,这种军民紧密合作、民主管理的模式,是中国抗战中极具潜力的力量。

考察结束后,卡尔逊向罗斯福总统写了四封信,系统汇报“工合”运动的情况。他高度评价“工合”不仅是恢复中国工业的手段,更是“游击战术在工业中的运用”,强调其在抗战中的战略价值。他将“工合”精神(Gung Ho)带回美国,后在太平洋战争中以此激励其率领的海军陆战队第二突击大队,使“Gung Ho”成为美军中的战斗口号。

卡尔逊与路易·艾黎的中国之行,不仅是一次对“工合”运动的深度调研,更成为他理解中国抗战潜力、传播中国合作精神的重要转折点。

1941年12月,珍珠港事件爆发,卡尔逊再次从军。1941年太平洋战争爆发后,他重新入伍,组建美国海军陆战队第二突击营(即“卡尔逊袭击营”),以八路军为榜样,推行官兵平等、思想教育、游击战术等理念。

卡尔逊在部队中参照中国八路军的管理方式, 实行严格的军事训练、官兵平等和军事民主,让士兵们知道为何而战、为谁而战。在太平洋战场上,卡尔逊率部采用奇袭、快速机动等战术,多次重创日军,尤其在马金岛突袭战中声名大噪。他所倡导的“工合”(Gung Ho,意为“团结协作”)精神,成为美国海军陆战队的标志性口号。他还把“Cung Ho”(工合)一词确定为官兵的口号,由此“Gung Ho”写进了英语词典,意为团结协作精神。

1942年8月16日,作为美国海军陆战队中校的埃文斯·卡尔逊率领其精心训练的突击队,采用从八路军那里学来的游击战术,对当时被日军占领的太平洋马金岛(Makin Island)发动了一次成功的偷袭。

这次行动是美军在太平洋战争初期的一次重要突袭,其目的不仅是打击日军士气,还旨在牵制日军兵力,配合美军在瓜达尔卡纳尔岛的主战场行动。卡尔逊的部队搭乘两艘大型潜艇“鹦鹉螺号”和“鱼号”悄然接近马金岛,在毫无察觉的日军面前成功登陆。

战斗过程中,美军迅速分散行动,摧毁了岛上的日军设施,歼灭了约200名守岛日军,并获取了大量宝贵的情报资料。尽管撤退时因潮汐问题遭遇了一些困难,但在副营长詹姆斯·罗斯福(James Roosevelt I,美国总统罗斯福的长子)海军少校的冷静指挥下,大部分突击队员安全撤回潜艇,仅9名被俘的队员后来被日军残忍杀害。

这次奇袭不仅达到了预期的战术和战略目标,还极大鼓舞了美国国内的士气,卡尔逊因此被授予海军十字勋章,成为美军历史上的一段佳话。战后,好莱坞甚至将马金岛之战拍成了电影《工合》,进一步传播了“工合”精神。

此后,卡尔逊率部先后参加了瓜达尔卡纳尔岛和塞班岛等地的作战,立下战功,晋升为准将。

“工合”运动是抗日战争时期,国内爱国人士和外国同情、支持中国䓬命的海外各方人士共同建立的,一个专门用于提供军事和民用物资的组织, 在抗日战争期阅曾发挥了重要的作用。

好,感谢您的阅读,我们今天就分享到这里。

(本文作者为福音时报特约撰稿人。未完待续,敬请关注下篇)