河曲县是山西省忻州市所辖县,地处晋、陕、蒙金三角地带,是黄河文明的发祥地,也是千里黄河、万里长城“双龙相会”的地方,还是草原文化和中原文化的交汇地,自古就有“陕东重镇、晋右严疆”之称,同时也是历史上走西口的故地。

上世纪初,一位挪威籍牧师叶永青蒙神呼召不远万里来到这里,他和妻子走遍河曲许多地方。1937年他牺牲在日寇的轰炸下,为主殉道,年仅47岁,留下了佳美脚踪。

时至今日,他的事迹仍在当地传扬,《河曲县志》有一页半篇幅记载其事迹。当时内地会毫无例外地被视为帝国主义的间谍,而内地会传教士被立碑纪念是少有的。1990年山西河曲县人民政府在县城东南2公里密林中立大理石纪念碑,铭记事迹。然而关于他的资料并不多,主要由其女儿马利亚(美籍)所写传记《叶牧师一家在中国》,通过家属友人以及当时曾与他同工的聂思聪牧师的回忆简述叶牧师一家生平,使人大致了解他的服侍经历。

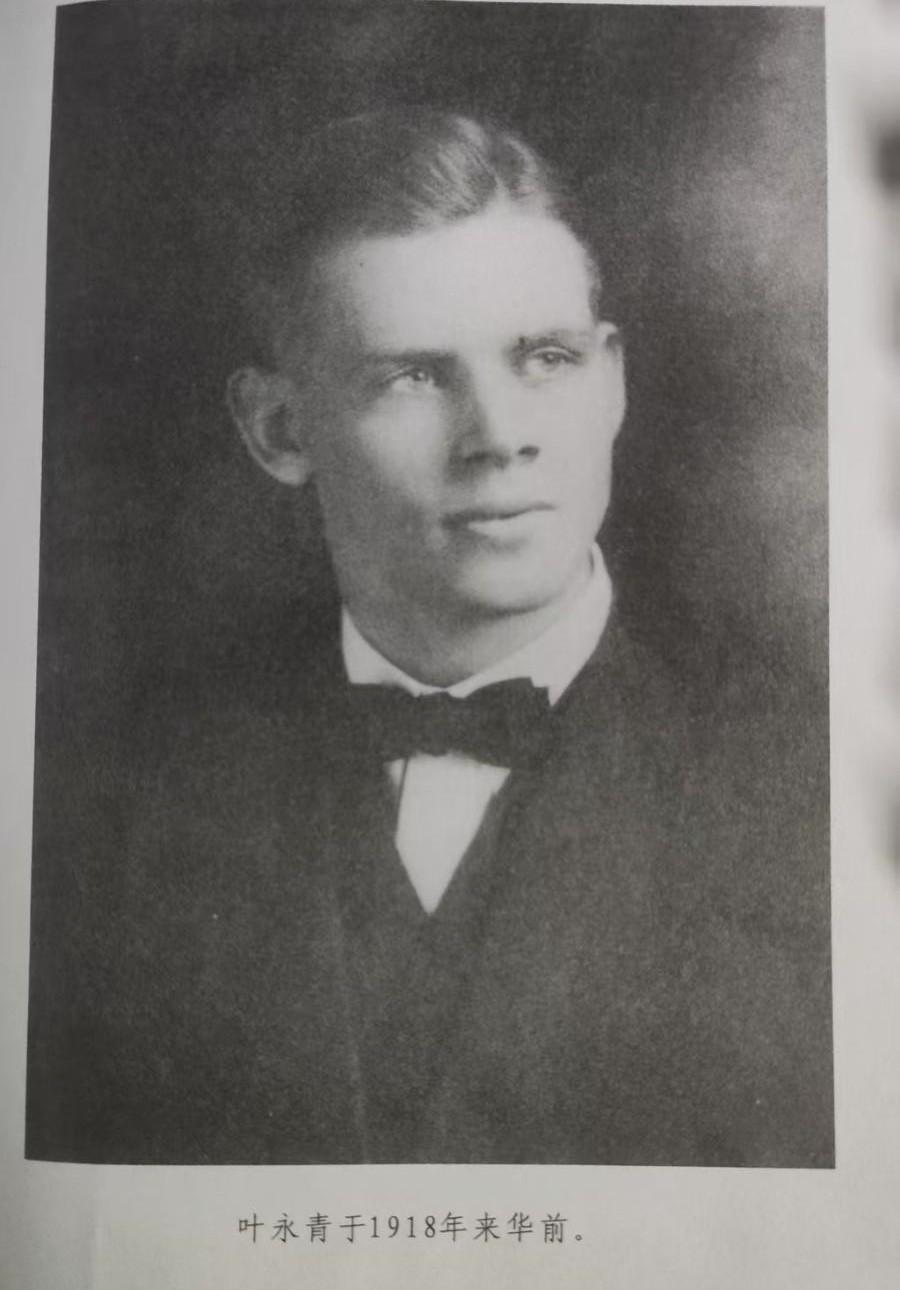

叶永青牧师是挪威西阿格德尔的克里斯蒂安桑人,生于1892年11月28日,父母共养育十个子女,叶永青排行老四。父亲是镇上清扫烟烟囱的工人,每次巡视工作后,住户都期待他来读经祷告。在他的按立牧师的讲道中讲述了他的信仰历程:“我诞生在一个信仰虔诚家庭,共有十个孩子,八位兄弟和两位姊妹。母亲每早晨,都会叫我们一起读经祷告,父亲以圣经的话语作为一天的结束。我双亲也有宣教的心志,所以自我童年有记忆以来,便觉得传教士是人生梦寐以求的大事。我记得十一二岁上主日学时,就与上帝建立了联系,主日学也成为我尊崇上帝的时期。我的表兄曾在中国传道。在前往中国的几年前,曾经邀请他参加一些年轻人每周举办的祷告会。我知道那意味着要敞开地让世界知道我是一个基督徒。”

1910年,他第一次听到有关中国的课,就被深深吸引。一位老人告诉他,中国人还从未听过耶稣基督的福音,他也想看看中国人的贫穷与困难。结束后大家都往一个篮子里捐献东西,他也掏出钱包所有的东西,还特意写了一个纸条,上面写着“还有我自己”。此后他决定为中国献身,心里只有一个目标:到中国去。首先去美国深造,然后找到工作,在美国和挪威教堂服侍。他的追求一如既往:我必须尽快到中国去,那才是我的归宿。

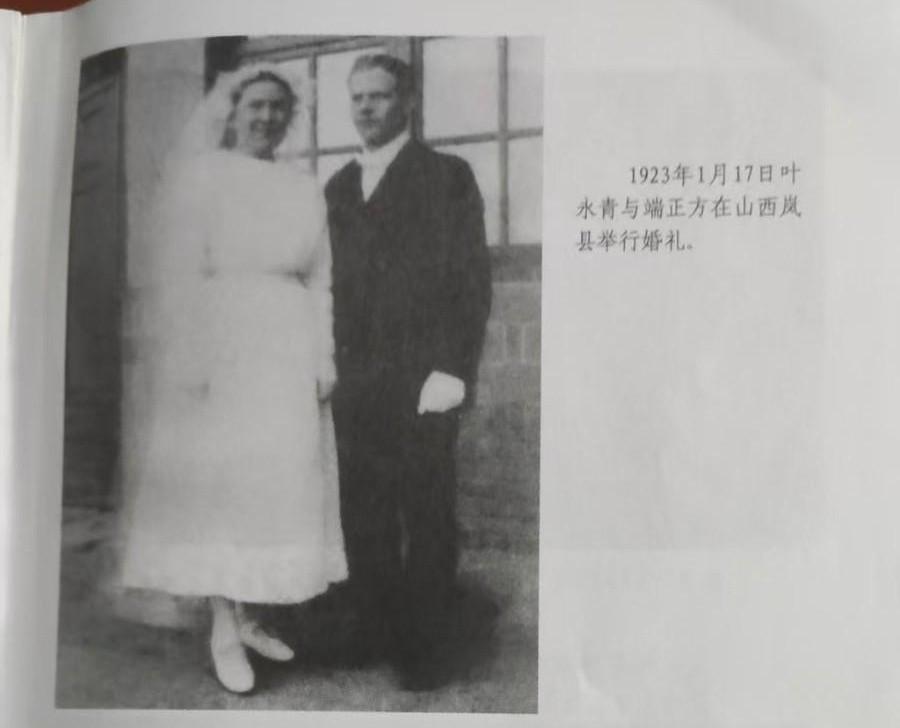

26岁时,他终于实现了这个愿望,经过两年多的强化语言训练,1921年11月,他自愿来到了从未有过教会的河曲。他的未婚妻也经过两年学习来到这里。1923年1月在岚县结婚。此后他们骑了六天骡子才来到河曲的新家。来中国以前他妻子已接受了两年的护理培训,因为她知道中国多么需要医药,走几天路也找不到一个诊所。最近的大医院都在太原附近,要走十天路程。所以她开设诊所后,许多病人从很远的地方过来。叶牧师则开办了一所小学,命名为育德小学,是当地第一所教会学校。在饥荒年代,成百上千饥寒交迫的穷人到教会求助,围坐在院子里分享热气腾腾的饭菜。

1932年毕业于洪洞道学院的聂思聪牧师回忆,蒙神召唤来到河曲教会作传工,与叶牧师同工多年,因此对他印象很深。叶牧师的主要工作是把耶稣救恩的福音传遍河曲各地,无论何时何地,只要有机会,便将信主得救和悔改的道理,讲给人们听。和他同工,经常到较大的村镇,支搭帐篷作为据点传道。每天除了在据点接待来人谈道外,还要抓紧机会到周围三四十里的村庄,甚至只有几户人家的小村,为他们布道。河曲700多个大小村镇都有我们传福音报喜讯的佳音,到处都留下叶牧师的足迹。叶牧师迫切爱主的心,使他为福音奔波,在河曲信徒中感受很深。

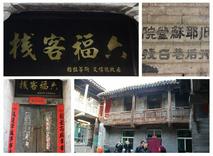

叶牧师生活简朴,平易近人,乡村布道时,他毫不介意住在极为简陋的车马店里,一起睡在土炕上,假如不看肤色,简直不知道他是一个外国人。一年夏天他们在巡镇传道,叶牧师想到黄河对岸的陕西府谷县段家寨传道。没有渡船,因水急浪大危险较大,仅有羊皮筏子代替船渡人,且只能乘坐两人,据说当地人除非万不得已绝不冒险过河。可是为了传福音给段家寨的人,不顾撑筏子船工的劝阻,竟然冒险渡河,返回后许多人都为他捏了一把汗。还有一次,叶牧师、牛载道和他三人在偏关县布道,听人说黄河岸边有几户人家,与外村很少交往,在风沙扑面的情况下,叶牧师竟然顶风步行三十里去传道,这样的事情不胜枚举。

晋西北山区当时贫困落后,没有西医和诊所,人们患病后,特别是传染病就无法求医问药也无钱医治,只能束手待毙。目睹此情,叶牧师被主爱激励,难过万分,心急如焚,师母特备良药为群众精心治病送药,并向群众宣传预防传染病知识。他们的爱心在河曲产生极大影响。河曲县是个充满欢喜和友情的地方。逢年过节,许多人都邀请他们到家里做客。

1937年,日寇侵入中国,山西是重创之地。由于河曲地处内蒙古门户,成了炸弹集中轰炸之地,远超过这个只有1万人口的小县城的承受力。黄河在这里把秦晋两省分开,长城则把山西与北面的内蒙古分离。由于当时没有战争灾难救援会,也没有红十字会或野战医院,所以他们的诊所住满了伤兵(包括共产党部队也有国民党部队)以及受伤的平民。狂轰滥炸使许多家庭流离失所,无家可归,于是这些人纷纷来到教会栖身,最多时达到一两千人,挤在教堂和家里以及任何可以找到的地方过夜。由于挪威在战争初期是中立国,日本人答应不来轰炸,但要求在院里挂挪威国旗,这样日本飞机可以在空中看见。然而后来有人报告日本人说,叶牧师夫妇在帮助中国军人和平民抗击侵略者,一切就变了,他们也成了敌人。

正在家乡度假的叶牧师在日寇侵犯华北的紧要时刻,离开挪威,将妻子儿女安置在湖南益阳。之后绕道内蒙古包头返回河曲。正值日军进犯河曲前几天,当时汉奸和地方劣绅为了讨好日寇,以维持会名义邀请叶牧师参加迎接日军活动,被他断然拒绝。对于日寇的侵害行径,他痛恨至极。教会的晋西北同工参加了“基督教负伤将士服务协会西北分会”(总部设在西安),成立的晋西分会河曲第四医疗队,设在山西保德县红十字医院。1939年,日均轰炸河曲教会,保德县城被烧光,都是因为遭到日寇的报复有关。

河曲人民看到叶牧师夫妇重回河曲,与他们同甘共苦,倍感欢欣鼓舞,教堂里也增添慕道友,教堂成为聚会中心,躲避炸弹的防空洞,以及治疗伤病的医院,也成为所有在残酷战争中栖息休养的仁爱圣地。由于他们帮助平民和军人,日寇愈加仇恨他们。

1939年12月14日,他们照例在院里挂出了挪威国旗。空中飞来了34架飞机,当叶牧师跑到院子里抬头仰望时,飞快地跑回屋里告诉师母,他们已经来不及跑到路口外的教堂防空洞里,飞机俯冲轰炸,目标就是这里。叶牧师还没来得躲到床下,师母刚弯下腰,一颗炸弹就在身旁爆炸。瘦小的师母被冲击波掀起落在碎石、碎玻璃和碎木块上,而叶牧师被埋进倒塌的废墟中发出撕心裂肺的惨叫,四周都在燃烧。后来许多中国乡亲们纷纷从教堂里跑出来帮助他们,师母得救幸存,又用半小时才从乱石堆中挖出他们深爱的牧师。原来他是被房梁击中,头部受重伤而牺牲。就在那一天,日寇在这里投下来了300多枚炸弹,再后来平均每天都有60枚落在这里。

葬礼进行前,师母在给挪威的亲友信中描述了人们对牧师之死的反应:“上帝以强有力的方式告诉这个城市的人们发生了什么事,如果上帝能够看到如此巨大的牺牲唤醒了人们去接受来自十字架的福音,这正是他所终生为之奋斗的目标,那么我们全家依然乐于为主做出这种奉献。”叶牧师生前的好朋友挪威牧师霍硌,闻噩耗骑驴从兴县走了四天赶来参加葬礼。他记述说:“我在河曲看到的是怎样的景象啊,一排排房屋倒在废墟里,到处都是可怕的轰炸后没有来得及掩埋的尸体。从那个瓦砾堆上依稀可辨认那是他曾经的家园,一些年轻的信徒正在紧张地做葬礼的准备工作,由于教堂只剩下残垣断壁,只好搭起一顶大帐篷,帐篷内外装饰的很漂亮,灵巧的手把怀念扎进圣洁的白花,地方上也送来了写有各种悼词的旗幡,追悼大会是在12月31日举行,成百上千的人赶来参加,帐篷内外都站得密密麻麻。”

贺龙将军、关向应政委特派一名科长参加了追悼会,并对师母表示亲切慰问。

帐篷门口,高悬一绸制灵幡上写“他为拯救世人而奉献了自己”。帐篷中间停放灵柩,两旁是乡亲们和信徒送来的许多白色挽幛、挽联,许多人默念这些悼词,唯独一位德国神父带来的是黑色绸幡,上面写着“他为了他的朋友而献身,人间的爱莫大于此。”

为了避开轰炸,葬礼从第二天凌晨开始,也就是1940年元旦。师母这样记述:“整个夜晚,那些年轻人都在守灵。他们围坐在帐篷前的一堆篝火旁,唱着上帝荣耀的赞美诗,每个人都在歌声中倾诉对救世主的感谢,这足以说明基督徒的与众不同。我们有上帝给予我们最后的慰藉,我们没有绝望者的痛苦。”

“第二天清晨,人们很早就来了。许多妇女根本没有回家,而是在这里坐了通宵,经过45分钟的准备,我们迎来了新年的第一个黎明,在这个名叫水草谷的吉祥地方,我们亲爱的丈夫和孩子们的父亲就这样永远安息在中国的黄土地上了。”

霍硌牧师在寄往挪威的信中写道:“无论在帐篷中的礼拜,还是在遗体安葬仪式上,都笼罩着一片惊人的寂静,没有更多的话要说,我们的心被充满了。18个身强力壮的信徒抬着他们心爱的牧师走向最后的安息地,其中的一面挽幛上写着“优秀的领路人为我们而死”。

师母的一位同事在给挪威家人的心中也信道:“我的朋友和同事经常谈起十字架,在街上,在教堂里,在去村子的路上,他都希望十字架带来光明,此刻我觉得十字架在灵柩上对我诉说什么,红色的十字架在装饰各色纸花树立在灵柩上,朝阳使它显得的更加鲜艳。在河曲生活的20年里,叶弟兄走遍了这里的山山水水,他的中国朋友也经常称赞他很能吃苦。他从不吝惜自己而把十字架的福音传播到每一个偏远或被人遗忘的村庄,他的愿望就是,让十字架插遍每一个耶稣曾经到过的地方。正是上帝给了他和妻子和孩子们力量使他们能够经受了丈夫和父亲离别的考验。孩子们在最后一封从山东烟台的心中写到,我们为了耶稣而分离。”

河曲大轰炸后,一些人曾对信徒说:“现在你们的教堂成了废墟,你们的牧师也亡故了,基督教会在河曲恐怕要完了。”“不,不是这样!”两位身为当地商界领袖的基督徒回答说:“我们依然存在,我们就是教堂。”他们懂得宗教既不是一座建筑也不是一个牧师,而是为了上帝的荣耀而结合在一起的活生生的纪念碑。他们代表河曲所有信徒给师母和孩子们写了一封热情洋溢的信说:“亲爱的孩子们,请接受我们由衷的致意和情感,你们失去了至亲无尚的父亲,而我们永远与你们在一起,我们愿意分担你们深藏心底的悲哀和痛苦,尽管我们无法减轻你们的哀痛,但我们能帮助你们向天父祈祷,我们相信你们将因此得到慰藉,获得力量,肩负我们苦难的上帝会来安慰你们。”

1940年4月,师母收到了贺龙将军的亲笔信,表达了对挪威被德国侵占的同情,此时将军所率的队伍与国民党军队在此联合抗日。

圣经上把每个50年称为禧年,又称“复活之年”,每个人都要重回故乡。1990年,山西省副省长及河曲县主政领导邀请他们后裔重返河曲,参加叶永青牧师纪念碑落成和揭幕仪式。8月10日,河曲县人民政府为叶永青牧师举行立碑揭幕仪式,叶牧师的4个子女等一行16人齐聚墓园高唱颂主诗歌,流下感恩的泪水。他们的父亲在殉道五十年后,被人纪念,虽死犹荣,荣耀归主。

1993年,会说汉语的长孙叶福礼偕妻子落户山西,以爷爷的名字注册了山西永青咨询服务公司,从事社会慈善公益服务。其中的信徒在经营企业的同时,先后在榆次阳曲武等地实施了一些免费医疗、种养扶贫济困项目(我曾慕名参观过),继续为荣耀主名不懈努力。他们的事迹被作为《外国人在中国》在新闻媒体相继报道。

附:叶永青牧师纪念碑碑文

牧师叶永青先生一八九二年生于挪威。幼年献身基督,稍长,向往东方,尤慕中国,以传福音于我国民间为己任。一九一九年,二十七岁,奉派来华。选定河曲为教区。自是,举凡救灾、医疗、教育,均有贡献,造福地方,深植友谊,素奉圣经金句“依靠耶和华,以耶和华为可靠的,那人有福了。他必像树栽于水旁,在河边扎根,炎热来到,并不惧怕,叶子必然清翠,在干旱之年,毫无挂虑,而且结果不止”,“要往下扎根,向上结果”,为座右铭。故以永青二字为华名,先生毕生勤劳忠诚,宣示何平还人之道不倦,力斥侵略战争。一九三七年,日寇侵我,先生助我军民,反抗侵略,惜事机不密,为敌军探知。一九三九年十二月突以编队飞机轰炸教堂,先生殉焉。年四十七岁。先生酷爱中国,毕生为服务人民,抵抗日寇而死。缘立石于此瞭望河曲平原之地,以慰其灵,而垂永久。

(本文作者为山西一教会牧者。本文参阅叶牧师女儿所著《叶牧师一家在中国》一书,深表谢意。)