前排右五为唐崇琴,其丈夫位于最后一排右一。图片来源:中国基督教网。

十二年前,我随福州市基督教“两会”联合义诊服务队,前往文学大师林语堂的故乡——平和坂仔镇。唐崇琴夫妇同为服务队成员,我们一同在教会医疗室为主做工。在那段朝夕相处的日子里,他们夫妇时常向我们讲述唐崇安牧师一家走出“五位牧师”的非凡故事。

在传统中国社会,家族普遍采用按字排辈的命名方式。这种方式不仅能清晰标示家族世系,使长幼关系一目了然,也有助于增强族人的认同感与凝聚力。即便素未谋面的同宗族人,也能凭借字辈迅速拉近距离。正因唐家以“崇”字为辈,名叫唐崇琴的女士与唐崇安牧师,才被长期误认为是亲姐弟。事实上,他们实为堂姐弟,这一误解直至近年才得以澄清。

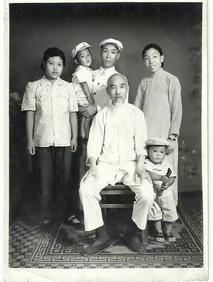

年近九旬唐崇琴夫妇

近日,笔者登门拜访唐崇琴夫妇,重温“七兄弟五牧师”的故事:

民国《福建通志》记载:唐崇琴家族先祖叫唐穆愈,“垚沙乡人(现福建省福州市闽侯县南屿镇“尧沙村”)。弟穆增,小三岁。其父名彬孔,道光年间在安徽当人幕僚,晚年带全家居于安徽。咸丰初年,“穆愈十四岁,随父亲回闽扫墓。母亲梁氏及弟穆增仍留在安徽。不久,太平天国战乱发作,道路堵塞,音信不通达七年。穆愈陪随父亲在乡里教书,因擅长书写,替福州将军缮写奏折。父亲年老多病,穆愈奉侍汤药,衣不解带达三年……”

唐穆愈生育唐秀乾、唐伯瑚和唐珀虎三个儿子,唐伯瑚是崇琴大姐的叔叔。唐伯瑚生育八个儿子,名曰:唐崇坡(大儿子)、唐崇平(二儿子)、唐崇枢(三儿子)、唐崇明(四儿子)、唐崇安(五儿子)、唐崇荣(六儿子)和唐崇怀(最小的儿子)。

清初,唐崇琴的叔叔唐伯瑚到南洋(印度尼西亚)做生意,不久前妻去世,便与祖籍福建的印度尼西亚华裔陈织娘(中文名唐福德)结婚。陈织娘在丈夫去世后以裁缝为业,独自抚养除三儿子唐崇枢(因家人迷信原因,送给其弟唐珀虎抚养)外的七个子女。她以基督教信仰塑造家庭教育,将基督教信仰融入日常生活,通过祷告、读经和言传身教,为子女奠定了坚实的信仰根基,使信仰得以传承。

她坚持让子女接受良好教育,并鼓励他们以服务社会、传扬福音为人生目标。最终,七个儿子中走出了五位牧师——唐崇平、唐崇明、唐崇安、唐崇荣与唐崇怀。这些兄弟的事工覆盖东南亚、北美等多地,其个人与家族的见证,是华人基督教界一段关于信仰传承的感人佳话。陈织娘女士以她的坚韧与信仰,不仅塑造了一个非凡的牧师家族,也为后世信徒树立了榜样。

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系福建福州一教会信徒。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!