亲爱的弟兄姊妹,我们有没有这种情况:手里拿着所谓属灵的石头,言之凿凿的背诵经文,砸向那些犯有过错的肢体,而且恨得咬牙切齿、义愤填膺?而自己却在不断地犯错误。这叫作“手电筒似的信徒”:只照别人不照自己。其实呢,我们并不比你所用“石头”打的人强。

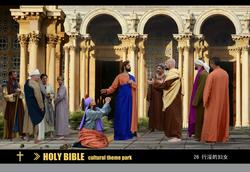

约翰福音记载的“行淫时被拿的妇人”是圣经中极具深意的故事,耶稣这里展现了恩典与真理的完美结合。妇人确实犯了罪,耶稣没有否认她的罪,也没有纵容罪恶。这提醒我们,真正的饶恕不是对罪的忽视,而是在承认罪的同时,给予人悔改和重新开始的机会。

从基督教信仰角度,我们就从圣经中的这段记述从以下几个方面来理解:

一、世人都是犯罪的“妇人”

笔者曾经遇到这样的一位信徒:他是教会负责人的亲属,信主20多年,但是他始终不承认自己有罪,为什么呢?他说,我不偷不抢,没违法犯罪。其实我们应该明白:这里的“妇人”不仅仅是那位妇人、那“字面上”的妇人,而是代表所有的世人,因为在圣经里面,常以女人表征人在神面前的地位。

一位教会的负责人和我说:我之所以全身心的奉献,把自己家里的房产都变卖为了建新教堂,因为我是个罪人,我就再怎么做,也报答不了主耶稣的救赎,感谢主耶稣基督的救恩赦免我的罪。

“人非圣贤孰能无过?”我们透过圣经看到:这妇人所犯的罪是“行淫”,表征世人在神面前都犯了淫乱的罪,就是向神不贞洁,在神之外还有许多的贪恋和肉欲,如为了权利、名誉、地位纷争、内斗、甚至拼得你死我活等。这在圣经里我们经常会可以看到这样的经文,一共有28处。比如从箴言一直到启示录都有对“淫妇”的论述。

1.世人所犯的一切罪,在神看来,都是“淫乱”。人是神为着祂自己的旨意所造的,是神的配偶。所以一个人若不为着神活着,在神之外另有爱慕、追求、痴迷、浮躁,不是真神爱财富等,就是犯了属灵的淫乱。比如最近某寺庙方丈被带走的事件,他贪污、有几个女人,还生了孩子等,违反清规戒律就是典型的“淫乱”。

2.想那文士与法利赛人,彼时在众人眼中,所行之事表面上皆是合乎礼法、端正无瑕。瞧他们捉拿行淫妇人之举,看似是在以正直之姿捍卫律法的尊严,彰显公义的力量,仿佛一个个正人君子挺身而出,肩负起了维护世间道德秩序的神圣使命。然而,若我们拨开那表象的浮云,深入探究其内心深处的隐秘角落,便会惊觉:在这道貌岸然的假面具之下,潜藏着不公不义的污浊暗流。他们自身亦是深陷罪孽的凡人,只是善于伪装,将自身的过错隐藏于华丽的言辞与虚伪的行径之下,用以掩盖那颗早已违背律法本真、偏离道德正轨的心。但若细加推究,便不难发现他们假冒伪善、言行不一,只看见别人的过错,而看不见自己的过错。

二、“淫乱”的人只见别人眼中的刺,不看自己眼中的梁木

这是有的信徒在信仰中经常犯的一个错误。在那历经千年岁月沉淀的圣经典籍之中,所提及的 “淫乱” 一词,其内涵绝非仅仅局限于字面之意,实则指向那些身陷罪孽、心怀过错之人。这般 “淫乱” 的人,恰似行走于尘世的蒙昧者,常常只见他人眼中的微小刺芒,而对自己内心的深重梁木却视而不见,浑然不觉其存在。他们仿若被自身的道德优越感蒙蔽了双眼,在评判他人时显得理直气壮,可又在审视自身时陷入一片混沌。

往往人在堕落败坏的时候,若能找着一个比自己更坏的人,就倍感欣慰、泰然自若,以为别人所犯的罪比他更大,他就能原谅自己,而且为此咋咋呼呼地给别人定罪,似乎别人的罪要比自己大的无法比拟,岂不知他们所犯的罪过要比圣经中的那个“妇人”可能有过之而无不及。这就是未归向基督、未认罪悔改之人性的弱点。为转移对自己过错的关注与审视,他们便热衷于将他人的罪状无限放大,仿佛只有将他人置于道德的审判席上,承受众人谴责的目光,才能让自己从那内心深处的愧疚与不安中解脱出来。殊不知,这种行为恰似掩耳盗铃,实则是在自欺欺人。他们所犯的罪过,往往在上主的眼中,在那公正严明的道德天平上,早已超越了圣经中所提及的那个 “妇人”,其罪孽之深重,有过之而无不及。只是他们仍沉浸在自我麻痹的幻梦之中,未曾觉醒,未曾真正意识到自身的渺小与卑微,未曾领悟到宽恕与救赎的真谛,便在指责他人的道路上越走越远,迷失在那虚假的道德优越感所构建的迷雾之中。

三、主耶稣基督弯腰画字之“迷”:饶恕的智慧

耶稣却弯着腰用指头在地上画字,他为什么要在地上画字,他究竟画了些什么字?许多人都在忖测主耶稣所画的字,谁能猜透、测度伟大的主耶稣基督的心思意念?这其实也是一个“圣经之谜”。

早期教父奥古斯丁的洞见尤为深刻:“只剩下两个人:悲惨的妇人和慈悲的主。”这场景预表了基督在审判台前为罪人代求的救赎本质。耶稣的“画字”动作也关于新约的应许——神要将律法写在人心里。

主耶稣画的什么字?有可能写的是“谁是没有罪的”;可能写的是:不可与恶人连手妄作见证;有可能写的是:天父说,离开我的,他们的名字必写在土里;也有可能写的是圣经十诫中所有的罪状等等,猜测吧,不一定就是这样。但是从人犯罪和罪得赦免的角度来说,应该是这样。

主耶稣所以在地上画字,是祂饶恕和教育信徒,至少有五个用意:1.使场面冷却下来,给众人一个自省的机会;2.祂这个不理睬的姿态,似乎是在表示说祂不行审判;3.用“冷处理”的方式避免激化矛盾;4.主耶稣在等待时机成熟的时候再教导众人;5.画字,看似很平淡和镇静,实则主耶稣在酝酿如何传达父的旨意。

这是我们应该学习和借鉴的。

四、耶稣饶恕行淫妇人给我们的启示

主耶稣的举动启示我们有以下几点:

1.信徒碰到问题时,也不要急于开口,应当好好仰望主的引导,有的时候急于开口反倒犯罪,应该勤于祈祷、勤于思考。

我曾经劝一位弟兄,他对于教会的事情急于想发表自己的意见,而且非常气愤。我说这件事情你要好好权衡、考虑一下,不要着急出口,“事缓则圆”。后来事情的真相浮出水面之后,他对我说:你说的对。凡事急于开口、不假思索而发言、评论,是没有好处的。

2.有时候无声胜似有声,沉默不止能促使对方冷静下来,而且沉默也是一种表达自己内在意向的方式。

我们不要对有的人和事当面立即反击,那一不是爱,二也是没有智慧。沉默不是软弱,而是一种智慧的选择。有时候,我们说得越多,越容易暴露自己的情绪和软弱;而适时的沉默,反而能显出我们的沉稳与属灵的分寸。

3.基督弯下腰在地上画字的饶恕行动,表征神把祂的心意具体的写在尘土里──神的指头曾在石版上写下祂神圣的思想等。耶稣面对法利赛人和文士的试探,没有立刻回答,而是弯腰用指头在地上写字。这一举动体现了他的谦卑与智慧。他没有被挑衅所激动,而是以沉默和智慧的行动,化解了紧张的局面,这是我们应该学习的。

这教导我们在面对冲突和试探时,应当效法基督的冷静与智慧,不急于争辩,而是寻求神的引导。

4.耶稣的沉默和弯腰画字,是对伪善的审判,他暗示这些控告者本身也是"离弃活水泉源"的人,因为他们本身就是罪人。耶稣对妇人说:“去吧,从此不要再犯罪了。”这不仅是对她过去的饶恕,也是对她未来的期望和祝福。这体现了基督教信仰中饶恕的力量:饶恕不是终点,而是新生命的开始。被饶恕的人应当活出与恩典相称的生活。

5.对于犯有过错的人要“惩前毖后、治病救人”,给与悔过和悔改的机会,不能一棒子打死,只要不再重复犯罪就是了。多年前一个教会的班组负责人,也曾经因为一时糊涂发生了作风上的错误,闻此,教会的一些人大惊失色、众说纷纭,有的甚至咬牙切齿。而教会的负责人在冷静思考之后,找他谈了话,使他能够认罪,并表示要悔改。于是把他派到教会另外的一个地方去服侍。10多年过去了,这位老弟兄做得非常好,大家又是刮目相看,这就是饶恕的力量。

五、我们应该怎么样做?

我们在生活上、信仰中难免有许多错失、过犯与罪,但天父都愿意赦免,我们要认罪悔改、不做再犯罪的人。重点在于我们罪得赦免,但从此不要再犯罪了,这是我们应该做的,既饶恕别人,我们自己不再犯罪,这就是我们怎样饶恕了别人,主也怎样饶恕我们。

天父也在许多事件上“恩免”我们,因为我们无力偿还所亏欠祂的荣耀,但祂愿意我们从此存感恩的心学习爱祂,而且因为爱祂而不犯罪,越爱主的人越蒙主恩待。爱,果然能遮掩一切过错,就是我们一切的过错。我们应追求圣洁,避免犯罪,使我们的爱能发出光辉来。

耶稣要求"你们中间谁是没有罪的",表明唯有神才有审判权,我们理应饶恕别人,这也是饶恕我们自己,这是真正的义。

耶稣吩咐妇人认罪之后要彻底覆盖,不再犯罪,强调救恩带来生命改变。我们不能因为罪得赦免,就肆无忌惮心存侥幸,心里想:我犯罪了,就认罪,然后就得赦免,赦免之后我再犯罪,我再祈祷,再得罪得赦免,这是不行的,关键是要认罪悔改。

耶稣同时彰显了神的公义(反对伪善)与怜悯(给悔改机会)。他是"律法的总结",既成全律法的公义要求,又赐下恩典。

当代有的信徒常陷入的误区在于,将恩典庸俗化为道德放纵的许可证,却忽视了圣经对“可畏的神”的持续见证。饶恕不等于对犯罪的纵容和视而不见听而不闻。真正的信心必然催生出“圣灵里的叹息”,这种对罪的敏感性恰是属灵健康的标志。

当初面对耶稣的问话——“你们中间谁没有罪,就可以拿石头打她”,那些法利赛人就丢下手中的石头,一个一个地走了。

今天我们的教会里有多少人还在捡起石头,揣在兜里,到处走来走去寻找可以抛掷石头的人呢?他们眼睛盯着那些有过犯、有罪的肢体,却忘记了自己心中没有爱、没有饶恕,自己也会有过犯。难道我们连法利赛人的觉悟都没有吗?对于“她”或他,耶稣都没有定罪,我们却要“热心”去做定罪的事吗?

耶稣的这个写字饶恕的举动提醒我们,恩典不是赦免罪行的遮羞布,而是消灭罪恶权势的胜利宣告。请有自知之明,丢下你手中的石头吧,主耶稣以洪恩待我,我自当待人有恩。我们若想真正的得救,就在被赦免的惊奇与追求圣洁的敬畏中共同展开的属灵旅程。

在恩典中放下石头,以基督为我们元首。

行淫的妇人遇耶稣,得蒙赦免不至蒙羞。

常思己过认罪悔改,饶恕他人不被追究。

放下我们心里石头,彼此相爱同心同舟。

(本文作者为福音时报特约撰稿人)