几年前,我们教会为一位八十多岁的老弟兄举行安息礼拜。他一生未婚,没有子女,年轻时从外地来到这座城市,在工厂做了大半辈子技术员。按一般人的想法,他的晚年可能是孤独的。但那天的追思礼拜却坐满了人。弟兄姐妹轮流守夜,年轻人帮忙抬棺,有的弟兄含着泪回忆他的点滴,孩子们记得他总爱塞糖果给他们。主持礼拜的同工说:“陈弟兄不孤单,因为教会就是他的家。”

后来听说,社区里几位不信主的老人也来了,满眼羡慕,其中一位还说:“我有儿女,但都不在身边。不知道将来我走的时候,会不会有人这样送我?”

当我们做的没有回报

这样的话让我想到另一位没有信主的亲戚对我说过的:“你要知道,到最后那些你服侍的人不会一直陪着你。”她这么说,是出于关心。他知道我忙,主日讲道、周间探访、节假日陪伴、夜间接电话,每一段空隙都被服事占满。他不是想批评,只是觉得我付出的太多,不一定有人回报。我们以为坚固的价值,在世人眼里就像徒劳。

我想到我的一位邻居,他是一位基督徒,也是一位医生。他行医四十年,如今病人早已不再联系。但他从未期待他们回报。他说:“病好就够了。”在农村,我记得深夜人家敲他家门的声音、冬天出诊的背影、农户用蔬菜鸡蛋付诊金的一幕幕。他爱他的工作,也爱那些需要帮助的人。他的爱本身就是回报。

然而那句“那些你服侍的人不会一直陪着你”一直在我心里存着。人们会很担心我们所做的没有回报,到头来竹篮打水一场空。就像今天很多投资孩子的教育,也是一份私心,想着将来有一天有回报,甚至想着有一天孩子会为他们送终,安排后事,大办一场。有一次,我跟孩子开玩笑,我说爸爸一辈子服侍主,将来退休了生活不一定有保障。没想到,孩子听了,只简单回应:“不会的,有天父养着,有教会的大家庭在。”女儿从小在教会长大,看过许多守望、陪伴与付出:有探访恩赐的弟兄姐妹天天跑医院照顾生病的老人,同工每周探望行动不便的老信徒,教会为陌生人筹医药费,教会垫付一位需要的弟兄几个月房租直到他找到工作。对她来说,这些都是再自然不过的事。

孩子说得对。在教会里,人们常常默默去做没有回报的事,不是为了交换,而是出于信仰。有时,教会家人就是一个人生命中最稳的依靠。这种关系不是利益交换,是盟约的关系。还未信主的亲戚无法理解,是因为她把关系都看成利益划算与否,否则就是亏本生意。而教会的爱来自恩典,无法计算。正如阳光无法用价值衡量,却能够让万物生长。

我自己也曾在最需要的时候被教会默默扶持,读神学时,有人替我接孩子,来自教会的供应没有间断过;孩子生病住院的时候,第一时间赶来医院探望的也是教会的弟兄姐妹。

不求回报的爱

神学院教会史老师曾讲过早期教会的故事。罗马帝国瘟疫流行时,异教徒纷纷逃离,基督徒毫不顾虑被传染的危险,全力服侍患者,其中许多人在悉心照顾病患并帮助他们康复的同时,自己却染病身亡。这不是因为他们是超人,而是因为他们相信,每一个生命都有永恒的价值,每一次服侍都是对基督的服侍。

这样的爱穿越两千年,依然在今天的一个个普通信徒身上流淌。它表现在为远方受逼迫教会的祷告,表现在为遭遇不公的肢体奔走呼号,也表现在为迷失者一次次不放弃的寻找。

老弟兄的葬礼,更印证了这一点。他住院最后的日子,都是弟兄姐妹轮流陪护。昏迷时,有人在旁祷告。离世后,他们为他料理后事,让他走得体面。社区那些老人羡慕的,不只是葬礼的温馨美好,而是贯穿一个人生命前后、不求回报的陪伴。

我相信,当我老去、软弱、无法再服侍,无法再做任何“有用的事”时,教会的人仍会在我身边。也许他们不是我今天熟悉的面孔,而是那时我所在教会里愿意伸手的人。不是因为我做过什么,而是因为在他们心里,也存着同样从神而来的爱。

“永远在一起”的盼望

当然,期望自己有个体面的晚年,体面的临终,不是我服事的理由。若以此为动力,我仍是把关系当成交易。我选择去爱,是因为基督先爱了我。我服事,是因为这本来就是对恩典的回应。同时我也相信,在那日子到来时,我也会被爱,不是凭功劳,而是因着同一位主使我们成为一家人。未来的路上,依然会有觉得疲惫、想要放弃的时刻,会有软弱、觉得撑不下去的某一天。但我知道,这一路上,我不是一个人在前行。

在教会这个家里,我们像同一个身体上的不同肢体,彼此连接,彼此支撑。这样的关系,不是靠血缘牵绊,也不是因利益而结合,而是源于一份从亘古到如今、永不改变的爱。正是这份爱,让一位没有儿女的老人,在晚年找到了归宿,让许多走到生命尽头的人,不再害怕独自面对黑暗,也让我们这些活在变幻时代里的人,心里有根,眼中有光,脚步有方向。

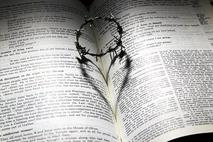

而更深的盼望还在后头,我们都相信,有一天,我们会到达那个天上的家乡。在那里,每一位曾在世上相遇的主内家人,都将重新团聚,再不分开。这个“永远在一起”的盼望,其实是在向世界诉说一个真相:世间有一种联结,比血缘更深刻,比死亡更有力。它从哪里来?它从十字架上那份舍己的爱而来。它往哪里去?它往永恒中那场不再有别离的团聚而去。

注:本文为特约/自由撰稿人文章,作者系安徽籍传道人。文中观点代表作者立场,供读者参考,福音时报保持中立。欢迎各位读者留言评论交流!